lundi, 22 septembre 2008

Bukowski, de John Dullaghan

Je viens de passer des heures, des heures et des heures à voir et revoir le double DVD consacré à Charles Bukowski, et sorti en 2004. Un trésor pour les inconditionnels de l’auteur du Postier et de Pulp, dont je fais partie.

Je viens de passer des heures, des heures et des heures à voir et revoir le double DVD consacré à Charles Bukowski, et sorti en 2004. Un trésor pour les inconditionnels de l’auteur du Postier et de Pulp, dont je fais partie.

Le film très riche, réalisé par John Dullaghan, est un portrait remarquable, retraçant toute la vie de Bukowski, de la naissance à la mort, avec l’évocation de son enfance malheureuse, ses rencontres, ses difficultés, ses petits métiers, ses lectures, ses femmes, ses publications.

On y découvre l’incroyable marché passé par l’éditeur John Martin, qui voyait en lui un nouveau Whitman : il lui propose une pension mensuelle de 100 dollars (calculée d’après les maigres dépenses habituelles de l’auteur : cigarettes, bières, nourriture, loyer, pension alimentaire…) et à vie, à condition que Bukowski cesse toute activité salariée pour se consacrer entièrement à son œuvre. Martin précise que ce pari éditorial représentait le quart de ses revenus personnels et qu’il n’avait rien dit à sa femme ! La carrière de l’écrivain, qui n’avait jusque-là publié que de la poésie, s’est aussitôt emballée avec la publication de ses romans (Le postier, Factotum…). Rassemblant des entretiens avec Bukowski, avec sa femme, sa fille, ses amies, ses collègues de la Poste, ce documentaire est également ponctué des hommages de Sean Penn, Bono et Harry Dean Stanton.

Les suppléments sont tous intéressants : des poèmes lus par Tom Waits et Bono, les dernières images de l’auteur, deux ans avant sa mort, lisant ses textes de sa voix si émouvante, des témoignages de l’éditeur Martin, d’Amber O’Neil et de Linda Lee Bukowski, sa dernière épouse, un retour sur East Hollywood avec le réalisateur Taylor Hackford, et cette fameuse émission Apostrophe en 1978, de sinistre mémoire, où l’on revoit un Bukowski exaspéré et ivre (d’où viennent les deux bouteilles de vin qu’il boit tout au long de l’émission ? Linda Lee prétend que la télévision lui a tendu un piège en lui fournissant le vin, Pivot dit que l’auteur les a apportées), entouré d’un Pivot sans égards et d’invités prétentieux et insupportables. Personne sur le plateau en tout cas ne semblait avoir conscience de côtoyer un génie de la littérature.

Bukowski, de John Dullaghan, Wilside video, 1 h 32 + bonus, 2004.

07:02 Publié dans Cinéma, séries, DVD | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, documentaire, bukowski, dullaghan

mardi, 16 septembre 2008

Cold Case, une série divine

(Cet article est paru dans le revue Mercure n° 2/3.)

Avant d’enquêter sur les cas non résolus des « affaires classées », la jeune et énergique inspectrice Lilly Rush a fait partie d’une brigade criminelle ordinaire de la ville de Philadelphie. Lorsque Bonita, ancienne femme de ménage d’une famille aisée, lui confesse avoir été le témoin d’un crime vingt-sept ans auparavant, elle choisit alors de s’occuper des affaires classées et rejoint l’équipe spécialisée de six policiers dirigée par le lieutenant John Stillman.

A la différence des séries policières traditionnelles, les enquêtes de Cold Case portent sur des crimes anciens, parfois très anciens, et peuvent toujours être réouvertes, même plus de soixante ans après les faits, comme s’il n’y avait pas de prescription. Chaque victime, chaque disparu a une boîte marquée à son nom, d’une large écriture au feutre noir, une grosse boîte rectangulaire en carton qui contient le dossier de l’enquête, des procès-verbaux, des coupures de presse, des photos, des objets, des preuves matérielles. Toutes ces boîtes similaires sont rangées sur des étagères métalliques, dans une salle immense située au sous-sol de l’immeuble de la police, une salle froide, grise et poussiéreuse, comme un hangar hors du lieu et du temps où l'on tiendrait les archives des existences perdues. C’est la salle des cas non résolus, des crimes orphelins, des affaires en souffrance. Chaque boîte dormante est un remords vivant.

L’équipe de policiers spécialisée dans l’étude de ces cas revient sur les premières enquêtes, les reprend (en utilisant à l’occasion les nouvelles techniques scientifiques d’investigation, les prélèvements, les tests ADN…), les corrige, les complète, ré-interroge les témoins et les suspects survivants, ou leurs descendants ou leurs proches, extirpe les preuves du temps, fait enfin surgir la vérité. A la fin de l’épisode – la vérité révélée, le coupable désigné – le fantôme de la victime apparaît quelques instants avant de s’évanouir, il sourit et semble rasséréné, comme une âme errante qui aurait enfin trouvé la paix et sa sépulture (certains épisodes se concluent d’ailleurs par des enterrements de corps retrouvés). Sur la boîte en carton, on indique alors que l’enquête est close.

Certes, bien des commentateurs le soulignent, Cold Case est une série remarquable pour sa critique de la société américaine, présente et passée. Elle revisite l’histoire récente des Etats-Unis (et même depuis les années 20) et dénonce, par des reconstitutions soignées et sans complaisance, les fautes, les tares et les travers de la société : le racisme, le sexisme, l’homophobie (un épisode exemplaire met en scène la relation amoureuse entre une jeune blanche et une jeune noire au temps de la prohibition, relation doublement interdite et proscrite qui doit être cachée aux yeux des autres). Mais ce message social et politique clair, fort, affirmé, qui relève aussi d’un « politiquement correct » aujourd’hui largement répandu dans les séries tant américaines que françaises, n’est pas l’aspect le plus original et le plus troublant de Cold Case.

Le jugement dernier

« Tout le monde a droit à la justice » aime répéter Lilly Rush – et avec ses collègues elle met tout en œuvre, ne comptant pas son temps, sacrifiant parfois sa vie personnelle pour conclure chaque enquête. Quels que soient son origine, son statut social, la couleur de sa peau, tout individu a droit à ce que la vérité soit faite, à obtenir justice et réparation. Il y a dans cette profession de foi comme le rappel d’une justice divine s’appliquant à tous, grands ou petits, puissants ou misérables, à laquelle nul n’échappe, et qui survient immanquablement, dans un temps qui n’est pas celui des hommes. Le pouvoir extraordinaire, infaillible de Lilly Rush et de ses équipiers, qui peuvent remonter le temps aussi loin qu’ils veulent, et remettre dans la lumière de la vérité les crimes et les victimes, les meurtriers et leurs complices, est semblable au pouvoir d’un Dieu qui voit tout, qui sait tout, et juge à la fin en toute équité et en toute rigueur. Ils sont les instruments, le truchement d'un jugement dernier.

Rétablissant la justice à travers le temps, réparant une blessure ancienne causée par l’œuvre du mal, ils apparaissent comme des agents de Dieu, ses anges délégués. Lilly Rush (interprétée par Kathryn Morris) a bien des choses d’un ange. Et pas seulement par sa minceur, sa blondeur, son aspect diaphane et désincarné. Cet ange au regard profond, compatissant, souvent au bord des larmes, a un don d’empathie et souffre pour les hommes ; elle s’investit au-delà de son métier pour les écouter, les secourir, les assister, au détriment de sa propre vie et de sa relation amoureuse toujours vécue dans l’insatisfaction.

Les autres membres de l’équipe n’ont pas cet aspect angélique (Nick Vera « l’armoire à glace » est au contraire lourd et maladroit), mais ils possèdent le même don d’empathie et ont en commun d’avoir à affronter des difficultés personnelles qui les rendent vulnérables et très proches de nous. Tous ont des problèmes familiaux et affectifs, ou vivent dans une relative solitude. Lilly, qui a une relation intermittente et compliquée avec un procureur, vit à peu près seule avec ses deux chats estropiés, elle a de mauvaises relations avec sa mère divorcée et remariée plusieurs fois, comme avec sa sœur recherchée par la police de New York pour divers délits ; John Stillman est séparé de sa femme et ne s’entend pas bien avec sa fille ; Scotty Valens a vu sa petite amie se suicider et a une liaison tourmentée avec la sœur de Lilly ; Will Jeffries, le vétéran de la brigade et la mémoire du service, vit dans le souvenir de sa femme morte.

93 épisodes de Cold Case ont déjà été tournés dans le format serré de 42 minutes. Son succès international est également dû à sa réalisation carrée, impeccable, à son sens du rythme et de la construction qui font tant défaut aux molles séries françaises. La musique accompagnant chaque épisode est composée des meilleures chansons datant de l’année des faits et de l’enquête originelle, ce qui nous permet d’écouter Springsteen ou Dylan. Les reconstitutions d’époque, par les décors, les évènements d’actualité, les chansons datées sont remarquables ; la juxtaposition des deux aspects d’un même personnage – aujourd’hui et autrefois – ouvre le temps et nous rappelle perpétuellement son passage. Cold Case est bien plus qu’une série nostalgique : par l’alternance des deux temps, l’un définitivement fixé dans le passé, souvent filmé en noir et blanc, l’autre épousant le cours du présent, alors que l’intervalle entre les deux s’accroît inexorablement, l’action nous renvoie à notre propre écoulement, notre propre dépérissement. Fuite irréversible du temps, solitude, œuvre du mal souveraine dans un passé presque oublié, remords de crimes ou de lâchetés, lourds secrets, Cold Case réveille les culpabilités et les angoisses avant que la vérité réparatrice ne survienne et que tout rentre enfin dans un ordre éternel de justice.

Cold Case : affaires classées, série policière créée par Meredith Stiehm, Etats-Unis, 5 saisons.

19:41 Publié dans Cinéma, séries, DVD | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cold case, séries, mercure

jeudi, 24 juillet 2008

La possibilité d'une île, le film

Le film « La possibilité d'une île », que Michel Houellebecq a réalisé à partir de son propre roman, sortira en salles le 10 septembre 2008.

Je ne sais ce que donnera l'adaptation de cet immense roman ; pour patienter on peut rendre visite au site du film (vidéos-reportages, interviews pleines de silences et d'hésitations de MH, bande-annonce...) :

http://www.lapossibiliteduneile-lefilm.com/michelhouelleb...

19:26 Publié dans Cinéma, séries, DVD | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : houellebecq, la possibilité d'une île, littérature, roman, cinéma

mercredi, 18 juin 2008

Shine a Light, de Martin Scorsese

Le dernier film de Scorsese relève a priori du genre documentaire : la captation d'un concert des Rolling Stones au Beacon Theater de New York, lors de leur tournée The Bigger Band en 2006. Invités par Bill Clinton dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, les Stones veulent bien partager ce combat de sa fondation, comme ils ont toujours aimé se prêter aux comédies sociales, avec une distance ironique et polie : ils saluent bien volontiers Bill et Hillary, la maman de Hillary et les trente invités des Clinton, sous le regard amusé de Scorsese.

Le début du film est original et nerveux, il traite des préparatifs du concert, oppose les soucis et les angoisses du cinéaste, cherchant à placer au mieux ses caméras sans gêner les musiciens ni le public, cherchant à obtenir une impossible liste des chansons programmées, et la sérénité de Jagger, qui répète dans sa chambre d'hôtel et ne veut rien communiquer.

Puis le concert, présenté par Bill Clinton (« C'est mon cadeau d'anniversaire, de présenter les Rolling Stones ! ») commence, et le film devient alors un sublime documentaire : le rendu d'une performance musicale et scénique éblouissante.

Car le concert du meilleur groupe de rock au monde est filmé par un immense cinéaste, qui a toujours adoré les Stones, utilisant certaines de leurs chansons dans ses films, et qui tenait depuis longtemps à leur rendre cet hommage. Les moyens techniques sont à la hauteur : 16 caméras sur scène et dans la salle dont une sur grue et les meilleurs chefs opérateurs ont été recrutés. Scorsese parvient totalement à rendre l'essentiel des Stones : leur énergie, cette même énergie avec laquelle ils ont traversé le temps (les temps) et que l'âge n'éteint pas. Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts et Ronnie Wood en leurs oeuvres. Jagger se trémousse, se déhanche, arpente la scène, pousse des cris d'orfraie, fait des grimaces, courant durant deux heures après l'éternelle jeunesse, tandis que ses partenaires affichent leur flegme, leur maîtrise décontractée et les beaux stigmates de leur âge.

Le concert est savamment dosé dans le rythme et la progression, alternant les grands classiques (Brown Sugar, Satisfaction, Jumping Jack flash, As tears go by, ...), des chansons peu connues, et trois magnifiques duos avec Christina Aguilera, Buddy Guy, Jack White. Quelques images d'archives viennent entrecouper le show, essentiellement des interviews accordées par les membres du groupe à leurs débuts. Ainsi, cette question posée au jeune Mick : « Vous vous produisez depuis déjà deux ans. Combien de temps comptez-vous tenir encore ? » Et Mick de répondre : « Oh, peut-être bien encore un an. »

Si le film ne peut remplacer le vécu du spectateur, la transe d'une présence physique au concert, il nous apporte autre chose d'unique : une sorte de don d'ubiquité, les caméras ne laissant rien échapper de tout ce qui est notable et nous restituant une réalité vue à la fois en gros plan et sous tous les angles. On voit ainsi les moments de complicité entre Keith et Ron, Keith donnant son mediator à un spectateur ou sa guitare à Buddy Guy, Charlie lançant ses baguettes dans la salle à la fin du concert... on est sur la scène et dans la scène.

Si le film ne peut remplacer le vécu du spectateur, la transe d'une présence physique au concert, il nous apporte autre chose d'unique : une sorte de don d'ubiquité, les caméras ne laissant rien échapper de tout ce qui est notable et nous restituant une réalité vue à la fois en gros plan et sous tous les angles. On voit ainsi les moments de complicité entre Keith et Ron, Keith donnant son mediator à un spectateur ou sa guitare à Buddy Guy, Charlie lançant ses baguettes dans la salle à la fin du concert... on est sur la scène et dans la scène.

Aucune tentative de Scorsese pour expliquer le mythe de ce groupe, les raisons de leur succès et de leur permanence, le film est pur spectacle, la magie et le rythme des images épousant et renforçant celles de la musique. Les Stones, c'est une matière musicale, une perfection brute, un rock rugueux, essentiel, réduit à ses fondamentaux, une énergie subsistante après 40 ans de carrière, un rapport unique avec le public. Keith Richards, à qui l'on demande à quoi il pense sur scène, répond qu'il ne pense à rien, il ressent. C'est exactement ce qui arrive au spectateur, sous un déluge de bonheur visuel et sonore.

Shine a Light, de Martin Scorsese, avec les Rolling Stones, 2 h 02, sorti en avril 2008.

18:10 Publié dans Cinéma, séries, DVD | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rolling stones, scorsese, shine a light, rock

vendredi, 29 février 2008

Rolling Stones, actualité cinématographique

Deux films documentaires sur les Rolling Stones sont prévus en avril 2008.

Shine a Light, de Martin Scorsese, rend compte de deux concerts des Stones au Beacon Theater de New York en 2006.

Vers l’Olympe, être fan des Rolling Stones, est un documentaire de Philippe Puicouyoul. Le réalisateur, lui-même fan des Stones depuis 40 ans, a écouté les récits des fans, anonymes ou célèbres, celles et ceux dont la vie a pu être bouleversée par les Stones - dont la formidable longévité a fait se rejoindre plusieurs générations. Puicouyoul décrit comment, de cercle en cercle, un monde parallèle s’est construit dans la seule passion du « plus grand groupe de rock’n’roll du monde ».

Son film sera projeté au Centre Pompidou le jeudi 10 avril à 20 h 30 et le samedi 12 avril à 14 h 30.

ccccccckkkkk

J’aurai l’occasion de reparler de ces deux films, après les avoir vus, et vous laisse en attendant avec cette vidéo de « Gimme shelter », ma chanson préférée des Stones (j'avais trouvé une autre version live bien meilleure, mais elle a été retirée de Youtube).

20:11 Publié dans Cinéma, séries, DVD | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : stones, film, puicouyoul

samedi, 22 décembre 2007

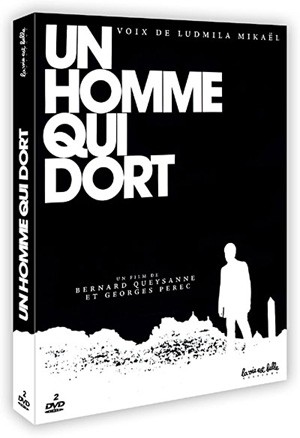

Un homme qui dort

Un évènement dans le monde cinématographique et littéraire : la sortie en DVD (décembre 2007) du film de Georges Perec et Bernard Queysanne.

Un évènement dans le monde cinématographique et littéraire : la sortie en DVD (décembre 2007) du film de Georges Perec et Bernard Queysanne.

Sorti en 1974, le film Un homme qui dort obtient le prix Jean Vigo et reste six mois à l’affiche de la seule salle parisienne qui le programme. Il ressort en salles en 1990 puis est diffusé à la télévision (Arte) en 1999.

L’argument : un étudiant parisien refuse de continuer ses études et choisit de vivre au point mort, dans sa chambre minuscule. Le film est le journal précis de cette contestation radicale de la société, un voyage de l’indifférence à l’angoisse, jusqu’au retour douloureux sur la terre des vivants.

Après deux ans passés à écumer les productions, l’obtention d’une avance sur recettes minimale de 150 000 francs, et la complicité d’un ami tunisien, Noureddine Mechri, qui fournit laboratoire, montage et sonorisation, Perec et Queysane tournent en 1973 le film en noir et blanc, sans vedette (le seul acteur en est Jacques Spiesser), un défilé d’images oniriques parcouru d’une voix-off. Le texte est adapté du propre roman originel de Perec, qui présente ainsi la version filmée : « un seul personnage, aucune histoire, aucune péripétie, aucun dialogue, mais seulement un texte lu par une voix-off… »

Le coffret contient un livret du texte intégral de Perec et deux disques : sur le premier on découvre le film en version originale française avec la voix de Ludmila Mikaël, ainsi que les versions américaine, allemande et espagnole, et la bande-annonce originale. Le disque 2 offre deux documentaires de Bernard Queysanne autour de l’œuvre et de la personnalité de Perec, comprenant notamment des témoignages d’amis et de traducteurs.

Un homme qui dort, de Georges Perec et Bernard Queysanne, DVD double, éditions La vie est belle.

14:45 Publié dans Cinéma, séries, DVD, Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, cinéma, perec