samedi, 10 janvier 2009

Pour saluer l'hiver

Publiée par Littéra éditeur voici près de douze ans, cette carte-poème me revient en mémoire chaque hiver...

18:56 Publié dans Annexes et dépendances, Anthologie de poètes lyonnais | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, poésie, soulary

mercredi, 29 octobre 2008

Maurice Scève (vers 1500 - vers 1560)

Maurice Scève, représentant le plus illustre de l’école poétique lyonnaise (regroupant aussi Louise Labé et Pernette du Guillet), est né à Lyon, entre 1500 et 1505, dans une famille bourgeoise fixée dans le quartier Saint-Paul depuis le début du 15e siècle. Le père du poète a exercé de hautes charges municipales, étant échevin et juge mage.

Maurice Scève, représentant le plus illustre de l’école poétique lyonnaise (regroupant aussi Louise Labé et Pernette du Guillet), est né à Lyon, entre 1500 et 1505, dans une famille bourgeoise fixée dans le quartier Saint-Paul depuis le début du 15e siècle. Le père du poète a exercé de hautes charges municipales, étant échevin et juge mage.

Son existence reste mal connue. Après une solide formation intellectuelle, il se retrouve vers 1530 en Avignon, attaché au vicaire de l’archevêque. En 1533, il participe aux recherches du tombeau de la mythique Laure de Noves, épouse d’Hugues de Sade, la dame que Pétrarque avait aimée et chantée dans son Canzoniere, morte en Avignon lors de la peste de 1348. Il croit trouver cette sépulture dans laquelle est gardée un sonnet qu’il attribue à Pétrarque. Cette découverte lui vaut une certaine célébrité, et les félicitations du roi François Ier, lui-même grand amateur de poésie pétrarquiste.

De retour à Lyon, Scève fréquente les cercles cultivés, écrit et participe en 1536 à un concours de blasons lancé par Marot. Il remporte, pour son Blason du Sourcil, la palme décernée par la duchesse de Ferrare, Renée de France.

Cette même année semble celle de sa rencontre avec Pernette du Guillet, poétesse lyonnaise, en qui on s’accorde à reconnaître l’inspiratrice du long poème Délie, objet de plus haute vertu, paru en 1544.

Figure de premier plan dans la vie culturelle locale, mais aussi membre d’une des riches familles qui se partagent les charges officielles de la ville, Maurice Scève est le principal organisateur des fêtes données en 1539 et 1540 lors du passage de François Ier à Lyon. Il est également chargé de régler les festivités somptueuses de l’entrée royale de Henri II et de Catherine de Médicis à Lyon en 1548.

La fin de sa vie reste mystérieuse. Il élabore un dernier texte, grand poème cosmologique, Microcosme, paru chez Jean de Tournes à Lyon en 1562.

Au silence ou au dénigrement qui marquèrent près de trois siècles et demi de relatif oubli, ont succédé un grand nombre d’études, de publications, et une curiosité fascinée pour cette obscurité même qui fut tant reprochée à Délie. On n’en finit plus de redécouvrir Maurice Scève, ce Mallarmé du 16e siècle.

*

Œuvres

Délie, objet de plus haute vertu, Lyon, Sulpice Sabon, 1544

Saulsaye, églogue de la vie solitaire, Lyon, Jean de Tournes, 1547

Microcosme, Lyon, Jean de Tournes, 1562

*

Plus tôt seront Rhône et Saône disjoints,

Que d'avec toi mon coeur se désassemble :

Plus tôt seront l'un et l'autre mont joints,

Qu'avecques nous aucun discord s'assemble ;

Plus tôt verrons et toi et moi ensemble

Le Rhône aller contremont lentement,

Saône monter très violentement,

Que ce mien feu, tant soit peu, diminue,

Ni que ma foi décroisse aucunement.

Car ferme amour sans eux est plus que nue.

*

Si tu t'enquiers pourquoi sur mon tombeau

L’on aurait mis deux éléments contraires,

Comme tu vois être le feu et l'eau

Entre éléments les deux plus adversaires :

Je t'avertis qu'ils sont très nécessaires

Pour te montrer par signes évidents

Que si en moi ont été résidents

Larmes et feu, bataille âprement rude :

Qu'après ma mort encore ci dedans

Je pleure et ars pour ton ingratitude.

*

Tout le repos, ô nuit, que tu me dois,

Avec le temps mon penser le dévore :

Et l'horloge est compter sur mes doigts

Depuis le soir jusqu'à la blanche Aurore.

Et sans du jour m'apercevoir encore,

Je me perds tout en si douce pensée,

Que du veiller l'âme non offensée

Ne souffre au corps sentir cette douleur

De vain espoir toujours récompensée

Tant que ce monde aura forme et couleur.

In Délie

13:48 Publié dans Anthologie de poètes lyonnais | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, poésie, scève, lyon

mercredi, 01 octobre 2008

Roger-Arnould Rivière (1930 – 1959)

Né à Tarare (Rhône) le 21 mars 1930, Roger-Arnould Rivière suivit des études supérieures de lettres modernes, puis d’anglais à la faculté de Lyon. En 1955, il obtint le CAPES d’anglais, ce qui lui permit d’enseigner cette langue au collège de Tarare puis au lycée Ampère, à Lyon. Le 16 septembre 1959, il mit fin à ses jours en son domicile, 91 montée de l’Observance, dans le 9e arrondissement.

Rivière ne publia de son vivant qu’un seul recueil, Masques pour une ordalie (Millas-Martin, 1953). Ses Poésies complètes ont été rassemblées en 1963 par l’éditeur Guy Chambelland.

Le poète lyonnais Raymond Busquet lui a consacré une étude dans l’anthologie Poètes maudits d’aujourd’hui (Seghers).

Crâne de plomb lascif

lit-cage de mes années

sous tes linges croupis

ta mariole de vie

s’insurge ventre dru

J’ai soif de coucheries

sur les remblais de sel

où des scorpions odieux

se pourlèchent les moelles

Passions à l’étuvée

laits de gonfles fortuites

tes orgues et tes guis

crèvent sur l’ongle blanc

de cimes à peine taillées

replètes à mi-poursuite

entre l’épure et le large.

In Masques pour une ordalie

*

Orties cuisant pèlerinage

persistance verte d’ennui

vagues amères d’un orage

aux sourcils froncés d’un talus.

Ingrate lèvre d’un présage

fugitif ou lent circuit

veiné d’électrique mirage

l’amertume se sent nue.

Acre la lèvre où s’humecte

dans les mailles de l’ortie

le baiser de la suspecte.

Ame vol de sœur infirme

dentelée d’or ou d’abîme

sous une traîne de suie.

In Entre cri et silence

*

Tout épris qu’il fût des mailles

sac de soies et de sévices

mon amour a saveur d’âme

sous sa coque de silice

mais au geste oblong du crabe

ta méfiance se mesure

dans l’avide carapace

tombent les graviers d’usure

Ton boudoir à l’avenant

n’offre que paroi convexe

quand je n’ai plus deniers sonnants

pour la sébile de ton sexe.

In Poème de la cassure

21:41 Publié dans Anthologie de poètes lyonnais | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, culture, poésie, rivière, lyon

dimanche, 30 mars 2008

André Rochedy, un projet d'exposition

La bibliothèque de Saint-Agrève (Ardèche) m'a récemment contacté pour obtenir un exemplaire des numéros 1 et 17 de la revue Casse, dans lesquels figuraient des poèmes d'André Rochedy. Cette bibliothèque compte en effet réaliser une exposition consacrée à ce poète, natif de la ville, afin d'évoquer sa vie et son oeuvre ; elle veut par ailleurs constituer un fonds rassemblant ses recueils et les revues qui ont parlé de lui.

Sur le blog de la revue Casse, j'avais évoqué en 2006 André Rochedy. Je reproduis ce billet.

André Rochedy, auteur d’une importante œuvre poétique, est mort le 9 août 2006. Né à Saint-Agrève (Ardèche) en 1942, il demeurait à Lyon où il fut professeur de lettres. Grand connaisseur de la poésie, il m’apporta son aide et ses conseils tout au long de l’existence de la revue Casse, et il figurait au nombre de ceux que je nommais dans l’ours « les amis de l’ombre ». C’est grâce à lui que je pus obtenir pour Casse les textes des meilleurs poètes belges, dont Gaspard Hons, Carino Bucciarelli, André Romus et bien d’autres ; il fit aussi partie des jurys que je formai pour les prix de poésie et de nouvelles organisés par la revue.

Son œuvre est parue chez Cheyne éditeur et à L’Arbre à paroles.

JJN

*

Les griffes des belettes

creusent le sommeil

Des lunes d’hiver

croissent dans nos ciels

Nous ne guérirons pas du froid

Le voyageur dit qu’il va

au plus blanc de la neige

*

Mais quelle bouche a bu

tout le sang de l’étoile

les pommes ensemble

ont vieilli au matin

L’alouette est entrée dans la pierre

nous laisserons nos yeux

aux arbres du jardin

Nous sommes couchés

dans la rosée de soufre

Sur nos mains nos visages

la langue rêche des brebis

*

Un enfant garde

la maison des songes

surgissement de l’orge

dans l’obscur

La mort jappe au fond de l’ombre

quand la lumière élève

les visages

et les oiseaux

tombés en nuit

in Casse n° 1

*

D’un coup d’épaule le vent renverse le jardin et bras levés les ombres s’envolent.

Cris enfoncés dans l’herbe comme étoiles noyées.

Que la blancheur nous soit passage à l’heure où les ténèbres mangent les yeux. Si froids les corps quand ils s’éloignent. Qui nous dira les mots qui montent jusqu’au visage de l’amandier ?

La nuit gagne sur l’enclos de la lampe, une herbe noire recouvre l’étang. On ne sait pas le bruit que font les paroles sous la neige. On peut mourir d’oublier le souffle de la mer.

in Casse n° 17

17:28 Publié dans Annexes et dépendances, Anthologie de poètes lyonnais | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, rochedy

mardi, 08 janvier 2008

Louisa Siefert (1845 – 1877)

Née à Lyon le 1er août 1845, d’un père allemand et d’une mère suisse, Louisa Siefert connut une vie brève et triste, assombrie par plusieurs déceptions amoureuses. Elle fut l’amie de Charles Asselineau, qui lui prodigua des conseils littéraires.

Œuvres publiées :

Rayons perdus, Lemerre, 1868

L’année républicaine, Lemerre, 1869

Les Stoïques, Lemerre, 1870

Les Saintes Colères, Lemerre, 1871

Ses poésies posthumes, recueillies et précédées d’une longue notice par sa mère, ont paru chez l’éditeur Fischbacher.

« Louisa Siefert a porté à sa perfection cette poésie du cœur déçu et douloureux dont Mmes Desbordes-Valmore et Blanchecotte avaient déjà su exprimer de si profonds accents. Il était réservé à cette frêle jeune fille de dire de la manière la plus juste et la plus complète ce que la femme peut souffrir par l'amour. C'est donc encore une poésie purement sentimentale que nous offre Louisa Siefert, mais l'expression de cette poésie a acquis dans ses mains une précision, une netteté, un réalisme auquel le mouvement naturaliste a beaucoup contribué. Louisa Siefert est née à Lyon en 1845. Elle fut toute sa vie maladive. La phtisie s'était attaquée de bonne heure à sa faible constitution. Comme toutes les natures frêles, comme tous les êtres voués à la terrible maladie de poitrine, elle était d'un tempérament ardent, d'un caractère fait pour aimer, d'une âme désireuse de tendresse. [...] La pauvre Louisa Siefert traîna toute sa vie la douleur toujours saignante de son amour trompé, et si ce fut un tourment pour cette nature inquiète, ce fut un bonheur pour la poésie française, qui doit à la crise passionnelle de Louisa Siefert, quelques-uns de ses plus beaux vers d'amour. »

Irène Chichmanoff, Etude critique sur les femmes poètes en France au XIXe siècle, 1910

*

Quand je pense à ma vie, un grand ennui me prend

Et j’ai pitié de voir ma jeune destinée

S’effeuiller, solitaire, année après année,

Comme une fleur des eaux qu’emporte le courant.

Je ne m’en émeus plus, ni trop ne m’en étonne,

Car je sais quels débris roulent les plus purs flots,

Et dans un même accord quels déchirants sanglots

Ils mêlent si souvent à leur chant monotone.

C’est la loi de tout être et j’y cède à mon tour,

Honteuse seulement qu’à tant de fier courage

S’offrent, toujours pareils, l’écueil et le naufrage,

Et sans comprendre mieux qu’on survive à l’amour.

Quand le vent de sa tige a détaché la fleur,

Elle suit quelque temps le torrent qui la berce ;

Sa coupe de parfums au soleil se renverse

Et la fraîcheur de l’onde avive sa couleur.

Le voyageur lassé, l’oiseau dont l’aile plie,

Demandent : Où va-t-elle ? Et l’appellent du bord,

Tandis qu’elle descend tranquille et sans effort

Vers la rive où tout meurt, dans l’ombre où tout s’oublie.

In Poésies inédites, 1881

19:49 Publié dans Anthologie de poètes lyonnais | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, lyon, siefert

mardi, 20 novembre 2007

Souvenir de Claude Seyve (1928-2001)

du courage

du courage

pour chaque jour

et de la courge

le dimanche

J’ai croisé la route de Claude Seyve à de nombreuses reprises, du temps que je fréquentais le milieu littéraire lyonnais. Temps lointain, déjà. Si j’ai pris ensuite mes distances avec ce milieu d’une profonde médiocrité, je garde un souvenir ému de Claude Seyve, poète désintéressé s’il en fut, qui pratiquait une sorte d’ascèse littéraire.

J’appréciais particulièrement son œuvre, originale et forte, mélange unique d’humour, d’absurde et de poésie, et je le vis à plusieurs spectacles et hommages qui lui furent consacrés de son vivant, dont à l’ELAC de Perrache et au théâtre des Trente. Son personnage ressemblait à son œuvre, souvent silencieux mais terriblement présent, peu disert, homme de distance, d’honnêteté et de rigueur.

S’intéressant aux autres, Claude Seyve eut une importante activité de revuiste et d’éditeur ; il fut à l’origine de mes premières publications, alors que j’écrivais de la poésie, m’accueillant en 1980 et 1983 dans la revue Verso qu’il animait. Il fut aussi, de manière anecdotique et inattendue, un de mes éditeurs. Quelle ne fut pas ma surprise, après lui avoir envoyé une lettre amicale remplie de proverbes humoristiques d’autodérision autour de mon patronyme, de recevoir en 1991 un mini-recueil intitulé « J’ai trouvé ça génial », composé de mes proverbes détournés, dans sa micro-collection « Verso-So ».

Claude Seyve n’avait pas compris mon engagement au sein du Calcre (que j’avais rejoint après mes démêlés avec l’éditeur à compte d’auteur Chambelland) et ne semblait d’ailleurs pas apprécier cette association de défense des auteurs – d’où les échanges parfois vifs, par articles interposés, que nous eûmes, mais qui n’altérèrent jamais l’amitié et l’estime qui nous unissaient.

Si son œuvre n’a pas eu le retentissement qu’elle méritait, cela tient à la grande modestie de Claude Seyve, et à son absence de carriérisme. Sa parole peut traverser le temps, car elle est épurée à l’extrême, décapée et décapante, loin de toute mode et de tout procédé. Ses aphorismes ciselés et définitifs sont ceux d’un moraliste de l’absurde.

Parmi ses œuvres publiées, signalons Chienne de ma vie, Gros Textes, 2000.

On a ouvert la campagne

de dératisation je cours

comme un dératé

*

le cortège de mes admirateurs grossit

nous serons bientôt

plusieurs

*

mais

qu’on ne s’y méprenne pas

je

suis un grand poète qui s’ignore

*

On survit à tout, sauf à la mort.

*

Un bon vivant, la mort ne l’aura pas vivant.

*

Il y a quelques mois, nous apprenions sa mort, mais depuis il n’a plus donné de ses nouvelles.

10:31 Publié dans Annexes et dépendances, Anthologie de poètes lyonnais | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, culture, poésie, humour, claude seyve

samedi, 10 mars 2007

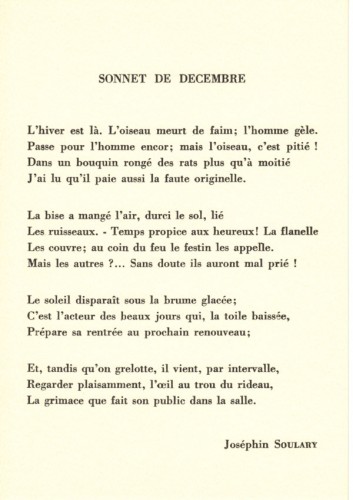

Joséphin Soulary, un poète lyonnais (4)

Petite anthologie

SONNET DE DECEMBRE

L’hiver est là. L’oiseau meurt de faim; l’homme gèle.

Passe pour l’homme encor ; mais l’oiseau, c’est pitié !

Dans un bouquin rongé des rats plus qu’à moitié

j’ai lu qu’il paie aussi la faute originelle.

La bise a mangé l’air, durci le sol, lié

Les ruisseaux. - Temps propice aux heureux ! La flanelle

Les couvre ; au coin du feu le festin les appelle.

Mais les autres ?.. Sans doute ils auront mal prié !

Le soleil disparaît sous la brume glacée ;

C’est l’acteur des beaux jours qui, la toile baissée,

Prépare sa rentrée au prochain renouveau ;

Et, tandis qu’on grelotte, il vient, par intervalle,

Regarder plaisamment, l’oeil au trou du rideau,

La grimace que fait son public dans la salle.

in La chasse aux mouches d’or

*

LES IRONIES DE LA MORT

Enfant mal accueilli, comme un fardeau qui gène,

« O madame la Mort, disais-je, à mon secours ! »

Mais elle : - « Cher baby, j’aime à trancher des jours

Pleins d’azur ; j’attendrai que le ciel t’en amène. »

A vingt ans, rebuté par la beauté hautaine,

« Cette fois, c’en est fait, criai-je à l’autre, accours ! »

Mais elle : - « J’ai souci des coeurs pris à leur chaîne ;

J’attendrai que tu sois aimé de tes amours. »

Plus tard, nouveaux appels (je débutais poète) ;

Mais elle : - « Je fais cas d’un laurier sur la tête ;

J’attendrai qu’on t’imprime et que tes vers soient lus. »

Aujourd’hui, las de tout, je l’implore ; mais elle :

- « Non pas ! ton âme aspire à l’heure solennelle ;

J’attendrai pour venir que tu n’y songes plus. »

in Les diables bleus

*

DANS LA BRESSE AU SOL GRIS

Dans la Bresse au sol gris coupé d'étangs limpides,

Saint Hubert a souvent ri de me voir chasser ;

Car le râle me nargue en ses crochets rapides,

Et le lièvre, bien coi, me regarde passer.

Un jour, las et fourbu, les flancs du carnier vides,

Je m'étendis à l'ombre et cessai de penser.

Deux bouleaux balançaient sur moi leurs voix timides,

Et je crus les entendre en ces mots converser :

«Comprends-tu, disait l'un, qu'on soit assez poète

Pour venir de si loin dormir, et qu'on s'entête

A poursuivre un gibier qu'on veut ne pas tenir ?»

Et l'autre : « Mon avis est que cet imbécile,

Ennuyé de sa femme, aura quitté la ville

Pour s'ennuyer tout seul, et n'en pas convenir.»

in La chasse aux mouches d'or

*

UNE GRANDE DOULEUR

Comme il vient de porter sa pauvre femme en terre,

Et qu’on est d’humeur noire un jour d’enterrement,

Il entre au cabaret ; car la tristesse altère,

Et les morts sont bien morts ! - c’est là son sentiment.

l se prouve en buvant que la vie est sévère ;

Et, vu que tout bonheur ne dure qu’un moment,

Il regarde finir mélancoliquement

Le tabac dans sa pipe et le vin dans son verre.

Deux voisins ses amis sont là-bas chuchotant

Qu’il ne survivra pas à la défunte, en tant

Qu’elle était au travail aussi brave que quatre.

Et lui songe, les yeux d’une larme rougis,

Qu’il va rentrer ce soir, ivre-mort, au logis,

Bien chagrin - de n’y plus trouver personne à battre.

in Les diables bleus

*

SUB SOLE QUID NOVI ?

Sous mes yeux vainement tout se métamorphose,

L’enfance en la vieillesse, et le jour en la nuit ;

Dans ce travail muet qui crée et qui détruit,

C’est toujours même loi, même effet, même cause.

Aujourd’hui vaut hier. Comme un collier morose

L’Ennui soude le jour qui passe au jour qui suit ;

Et l’immobile Dieu gouverne ce circuit,

Où l’acteur machinal quitte et prend même pose.

Sur le rayon de l’heure et dans le bruit des jours,

La vie a beau tourner, rien ne change son cours ;

Le pendule uniforme au front du Temps oscille.

N’est-il donc nulle part un monde où l’inconnu

Déconcerte l’attente, où, sur le cadran nu,

La Fantaisie en fleur fasse la folle aiguille ?

in Papillons noirs

*

FEBRIS ACCESSIO

Je me sentais descendre, emporté dans le vide,

Les spirales sans fin d’un abîme sans fond ;

J’entendais clapoter, dans l’inconnu profond,

Comme les caillots lourds d’une flaque sordide ;

Rien ne faisait lueur dans cette nuit livide ;

Rien ne ralentissait mon élan furibond ;

Mon corps frappait, aux flancs de l’entonnoir avide,

De seconde en seconde une plainte par bond !

Désespoir insensé ! mes deux mains frémissantes

Vainement s’incrustaient dans les parois glissantes ;

Le sol railleur fuyait sous mon ongle tendu !

Et j’écoutais pleurer, à distance infinie,

Une voix qui disait : « Le pauvre homme est perdu !

Le voyez-vous froisser son drap dans l’agonie ? »

in Papillons noirs

*

LE FAISEUR DE CERCUEILS

Le charpentier des morts sommeille. Il est minuit.

Tout à coup l’établi poudreux craque, et les planches

S’agitent çà et là comme autant d’ombres blanches.

« Oh ! dit-il fou de peur, qui fait ce méchant bruit ? »

Là-bas, dans ce coin sombre où leur acier reluit,

Grincent la lime rude et la scie aux dents franches ;

les ciseaux dans le bois ont fait crier leurs tranches ;

Le rabot a sifflé ; mais qui donc les conduit ?

Le sapin s’équarrit, se charpente et se change

Sous d’invisibles mains en quelque chose étrange ;

C’est long, lourd, et béant. - Un fantôme apparaît :

« Ohé ! maître, debout ! Tes morts t’ont fait ta bière ! »

Le coq chante. Il s’éveille. - Il est au cabaret.

« Debout ! criait sa femme ; ohé ! vieux sac à bière ! »

in Papillons noirs

*

JUSTICE BOITEUSE

Par ces temps de rancune, un jour ne passe guère

Que le couteau ne fasse à l'écart quelque mort.

Quand on aime le sang, par l'enfer ! on a tort

De naître dans la peau d'un meurtrier vulgaire.

Celui qui tue un peuple au grand jour, et s'endort

Calme, aux râles humains que son genou fait taire,

Celui-là porte haut la gloire du sicaire :

C'est bien plus qu'un héros, c'est le bras droit du Sort.

Il me manque le sens de l'abstrait, je l'avoue !

Entre le gueux qu'on blâme et le brigand qu'on loue

La nuance m'échappe. - Ah ! si j'avais pouvoir !

J'aurais tôt condamné, confondant mes colères,

A la peine d'amour le bandit du trottoir,

Et l'assassin royal à celle des galères !

in Les rimes ironiques

*

REVES AMBITIEUX

Si j’avais un arpent de sol, mont, val ou plaine,

Avec un filet d’eau, torrent , source ou ruisseau,

J’y planterais un arbre, olivier, saule ou frêne,

J’y bâtirais un toit, chaume, tuile ou roseau.

Sur mon arbre, un doux nid, gramen, duvet ou laine,

Retiendrait un chanteur, pinson, merle ou moineau;

Sous mon toit, un doux lit, hamac, natte ou berceau,

Retiendrait une enfant, blonde, brune ou châtaine.

Je ne veux qu’un arpent ; pour le mesurer mieux,

Je dirais à l’enfant la plus belle à mes yeux :

« Tiens-toi debout devant le soleil qui se lève;

Aussi loin que ton ombre ira sur le gazon,

Aussi loin je m’en vais tracer mon horizon. »

- Tout bonheur que la main n’atteint pas n’est qu’un rêve !

in Pastels et mignardises

Voir également :

10:50 Publié dans Anthologie de poètes lyonnais | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, culture, poésie