lundi, 08 août 2005

Portes

Deux portes d’entrée sur Ulysse, le chef-d’œuvre de James Joyce. D’abord la porte de la Tour de Sandycove (aujourd’hui transformée en musée Joyce), le premier chapitre du roman commençant sur la terrasse de la Tour, où Buck Mulligan vient se raser en plein air, et se poursuivant dans la salle circulaire du premier étage, où les trois protagonistes, Stephen Dedalus, Buck Mulligan et Haines prennent leur petit-déjeuner ; cette porte exposée au rez-de-chaussée du Musée était à l'origine située à 4 mètres du sol et on y accédait par une échelle. Ensuite, la porte du 7, Eccles Street, domicile de Leopold Bloom, lieu de son départ et de son retour au dernier chapitre du roman, lieu du monologue final de Molly Bloom. L’immeuble correspondant à cette adresse, une des plus célèbres de la littérature internationale, était alors situé du côté droit de la rue (en venant de Dorset Street), à peu près en face du numéro 76, mais il n’existe plus, rasé en 1982 pour faire place à une extension du Mater Private Hospital. La porte d’entrée originelle a été transportée et scellée dans le mur de la cour du Joyce Centre, sis 35 North Great George’s Street, Dublin 1.

Deux portes d’entrée sur Ulysse, le chef-d’œuvre de James Joyce. D’abord la porte de la Tour de Sandycove (aujourd’hui transformée en musée Joyce), le premier chapitre du roman commençant sur la terrasse de la Tour, où Buck Mulligan vient se raser en plein air, et se poursuivant dans la salle circulaire du premier étage, où les trois protagonistes, Stephen Dedalus, Buck Mulligan et Haines prennent leur petit-déjeuner ; cette porte exposée au rez-de-chaussée du Musée était à l'origine située à 4 mètres du sol et on y accédait par une échelle. Ensuite, la porte du 7, Eccles Street, domicile de Leopold Bloom, lieu de son départ et de son retour au dernier chapitre du roman, lieu du monologue final de Molly Bloom. L’immeuble correspondant à cette adresse, une des plus célèbres de la littérature internationale, était alors situé du côté droit de la rue (en venant de Dorset Street), à peu près en face du numéro 76, mais il n’existe plus, rasé en 1982 pour faire place à une extension du Mater Private Hospital. La porte d’entrée originelle a été transportée et scellée dans le mur de la cour du Joyce Centre, sis 35 North Great George’s Street, Dublin 1.

A ces portes se rattache une symbolique des clés très présente dans Ulysse. Stephen, vers la fin du premier épisode, sortant le dernier de la Tour, en ferme la porte et garde sur lui la clé, qu’il rendra ensuite à Mulligan qui la posera sur ses vêtements au bord de la plage. Stephen ferme un monde où il ne reviendra plus. A la fin du roman, Bloom rentrant chez lui en compagnie de Stephen, ne retrouve plus ses clés qu’il avait laissées dans un autre pantalon ; il en est réduit à escalader la grille et passer par l’arrière-cuisine avant de venir ouvrir à Stephen. Entre ces deux bornes, nous croisons John O’Connell, le directeur du cimetière de Glasnevin où parvient le convoi funèbre du pauvre Dignam, qui garde les clés du monde des morts. Et Bloom, démarcheur en publicité pour le journal L’Homme Libre, envisage pour l'un de ses clients, M. Alexander Cleys, (« établissement Cleys, négociant en thés, vins et spiritueux) une publicité représentant deux clés croisées et reposant sur un jeu de mots : LA MAISON A CLE(Y)S.

06:10 Publié dans Lectures | Lien permanent

mercredi, 03 août 2005

Voyages dans le Dublin d’Ulysse

Aux amoureux de l’œuvre de Joyce, et notamment d’Ulysse, qui voudraient retrouver un peu des os et des articulations de la ville de Dublin sous la chair du roman, on ne saurait trop conseiller, d’abord un séjour dans la capitale irlandaise, ensuite quelques guides qui les aideront à reconnaître quelques lieux noyés au sein d’une ville qui, bien que grandement changée depuis un siècle, a le souci de préserver l’extraordinaire patrimoine de ses écrivains. L’entreprise n’est pas qu’un pèlerinage et un prétexte à rêver de Joyce, mais une démarche très logique, l’auteur lui-même ayant affirmé que si Dublin devait un jour être détruite, elle pourrait être reconstruite à partir de ses livres.

Le livre indispensable (en anglais) est The Ulysses guide, Tours through Joyce’s Dublin, de Robert Nicholson aux éditions New Island (11 euros). L’auteur connaît son sujet, puisque, né et vivant à Dublin, auteur d’ouvrages sur Joyce, il a été conservateur du musée Joyce à Sandycove, puis du Dublin Writers Museum avant de devenir directeur du James Joyce Centre. Son petit livre suit les déplacements de Leopold Bloom et de Stephen Dedalus le 16 juin 1904, et propose 8 circuits avec cartes, photos anciennes, rappels du texte joycien, pour revivre pas à pas les principaux épisodes, de Télémaque à Pénélope.

Le livre indispensable (en anglais) est The Ulysses guide, Tours through Joyce’s Dublin, de Robert Nicholson aux éditions New Island (11 euros). L’auteur connaît son sujet, puisque, né et vivant à Dublin, auteur d’ouvrages sur Joyce, il a été conservateur du musée Joyce à Sandycove, puis du Dublin Writers Museum avant de devenir directeur du James Joyce Centre. Son petit livre suit les déplacements de Leopold Bloom et de Stephen Dedalus le 16 juin 1904, et propose 8 circuits avec cartes, photos anciennes, rappels du texte joycien, pour revivre pas à pas les principaux épisodes, de Télémaque à Pénélope.

Deux petits documents peuvent aussi se révéler utiles. L’un est un simple dépliant cartonné (vendu 1 euro à l’Office du Tourisme), Ulysses Map of Dublin. Il localise sur un petit plan 37 points clés du roman dans Dublin et environs, et surligne 4 itinéraires complets, dont celui du convoi funèbre conduisant Paddy Dignam de son domicile au cimetière de Glasnevin.

L’autre est un plan de la ville recto-verso (sponsorisé par Guinness !), « So this is Dyoublong ? », édité par le James Joyce Centre. Au nord de la Liffey, qui coupe la ville en deux, 46 pastilles numérotées, et au sud, 41 pastilles, renvoient en marges à des citations extraites des œuvres Dubliners, Stephen Hero, A portrait of the Artist as a Young Man, Ulysses, Finnegans Wake, chaque citation s’inscrivant dans un lieu précis de la cité.

Enfin, il vous reste la possibilité d’assister au Bloomsday, qui se tient chaque 16 juin à Dublin. Des lectures de l’œuvre, des reconstitutions, des déplacements sur les lieux sont organisés, mais pour en profiter pleinement, il faut une excellente maîtrise de la langue anglaise. Tous les renseignements sur le site www.jamesjoyce.ie

et à l’adresse suivante :

The James Joyce Centre, 35 North Great George’s Street, Dublin 1

tel 00353 1- 8788547, e-mail info@jamesjoyce.ie

06:10 Publié dans Lectures | Lien permanent

vendredi, 08 juillet 2005

L’éternelle actualité de Léon Bloy

Cet article est paru dans le n° 14 du Journal de la Culture.

Je suis venu tard à Léon Bloy. Longtemps je ne l’ai connu que de nom, et de mauvaise réputation. On sait que Bloy sut se rendre insupportable à ses contemporains par son intransigeance et sa franchise. La fameuse conspiration du silence, élevée par ses ennemis comme une sorte de cordon sanitaire pour continuer en paix leurs petites affaires et leur petit commerce littéraire, et qui eut pour notable conséquence de le réduire à la misère, fut si efficace qu’elle dure un siècle après la mort de l’auteur. Une autre conspiration, plus actuelle, nous empêche d’aller à Bloy : celle d’une réputation de réactionnaire : catholique presque intégriste, ennemi de la démocratie, antisémite, anti-révolutionnaire, etc., (un récent article du Matricule des Anges traînait encore ces encombrants clichés, partiellement fondés mais essentiellement faux, la richesse et la complexité de Bloy étant irréductibles à toute étiquette). Mais la police de la pensée post-soixante-huitarde n’explique pas tout. Car, dans les années 60, à la veille de mai 68, alors que régnaient une bourgeoisie ennuyeuse et un catholicisme tiède, et qu’on apprenait au lycée la littérature dans le Lagarde et Michard, Bloy était pareillement maudit. Passé sous silence, comme on dirait passé par les armes. Car Bloy a toujours dérangé. Vivant, mort, il est le même scandale. Celui qu’on ne veut pas entendre.

Incontestablement, depuis quelques années, un mouvement souterrain mais irrépressible semble faire sortir Bloy de sous la poussière des bibliothèques et de sous le silence. Internet joue une large part dans cette réhabilitation, car de nombreux blogs font l’éloge du furieux imprécateur. Les rééditions de certains ouvrages (l’œuvre complète étant parue naguère au Mercure de France), se succèdent : Sueur de sang, au Passeur, le Journal, dans la collection Bouquins chez Robert Laffont, Exégèse des lieux communs, chez Rivages (2005) et à la fin de l’année 2004, les deux romans Le désespéré et La Femme pauvre à la Part Commune. Espérons que reparaîtra bientôt Histoires désobligeantes, splendide recueil de nouvelles qui demeure l’une des meilleures portes d’entrée de l’œuvre (semble-t-il réédité par L'Arbre Vengeur, tout récemment).

Incontestablement, depuis quelques années, un mouvement souterrain mais irrépressible semble faire sortir Bloy de sous la poussière des bibliothèques et de sous le silence. Internet joue une large part dans cette réhabilitation, car de nombreux blogs font l’éloge du furieux imprécateur. Les rééditions de certains ouvrages (l’œuvre complète étant parue naguère au Mercure de France), se succèdent : Sueur de sang, au Passeur, le Journal, dans la collection Bouquins chez Robert Laffont, Exégèse des lieux communs, chez Rivages (2005) et à la fin de l’année 2004, les deux romans Le désespéré et La Femme pauvre à la Part Commune. Espérons que reparaîtra bientôt Histoires désobligeantes, splendide recueil de nouvelles qui demeure l’une des meilleures portes d’entrée de l’œuvre (semble-t-il réédité par L'Arbre Vengeur, tout récemment).

Loin de moi l’idée, ou l’ambition, d’être un exégète de la pensée de Bloy, et d’écrire un article inspiré comme certains chroniqueurs qui sont pris dans la même spirale spirituelle (je renvoie à un bel article de Dantec, « BLOY EST VIVANT et nous sommes morts » sur le site de Tsimtsoum. Mais alors qu’aux yeux des vrais catholiques je ne suis qu’un mécréant, qu’est-ce qui me fait aimer si fort Léon Bloy, à l’égal d’auteurs aussi différents et apparemment inconciliables qu’Artaud, Bataille, Lautréamont (que Bloy fut d’ailleurs l’un des premiers à découvrir), Thomas Bernhard, Jarry ? Une conception exclusive et forcenée de la littérature, probablement. Une commune rage, une commune exigence, qui les fait paraître vivants dans un monde endormi. La même haine du bourgeois, et de la vie bourgeoise qui nous digère peu à peu.

Le désespéré, encombré de digressions sur l’état du monde catholique, de portraits de la société littéraire, artistique et journalistique de son temps, n’est pas véritablement un roman, mais une transposition de la vie même de Bloy, se décrivant ici sous le personnage de Caïn Marchenoir, dans les années de sa liaison avec la prostituée Anne-Marie Roulé, peinte sous les traits de Véronique Cheminot. On y retrouve des épisodes de sa vie, les heurs et surtout les malheurs, la description au vitriol de la société littéraire de son temps (Paul Bourget, Catulle Mendès, Alphonse Daudet, Guy de Maupassant, qu’il exècre tous et vomit – mais on relèvera concurremment son admiration pour Baudelaire, Verlaine et Flaubert, preuve qu’il ne se trompait pas dans l’élection des géants), la collaboration aux journaux de l’époque, la création de son propre périodique Le Pal, (ici Le Carcan), le tout visant à démontrer « l’écrasement d’un homme supérieur par une société infâme ». Si Marchenoir est un désespéré, c’est que la société est proprement désespérante.

Cet ensemble parfois hétérogène, fourre-tout, tient par le liant d’un formidable style, qui n’a rien à vrai dire d’original, mais reste d’une puissance inégalée. Cet excès de mots, ces images énormes et osées, cette fabuleuse inventivité dans la hargne et la démolition, passent dans le fleuve du style, dans la langue inspirée, fracassante de Bloy. Suprêmement polie dans la forme et restée cependant à l’état brut, animée par une nécessité intime de garder et livrer intactes ses pensées, sans la moindre concession, et le parti de la fureur : « Coûte que coûte, je garderai la virginité de mon témoignage, en me préservant du crime de laisser inactive aucune des énergies que Dieu m’a données. Ironie, injures, défis, imprécations, réprobations, malédictions, lyrisme de fange ou de flammes, tout me sera bon de ce qui pourra rendre offensive ma colère ! »

Le lecteur gardera longtemps en mémoire cette scène énorme, « déplacée » selon nos (trop) sages conceptions mais d’une force irrésistible, dans laquelle Véronique, pour décourager Marchenoir de mêler à l’amour mystique l’amour humain et sexuel au risque de dénaturer le premier, se fait couper les cheveux puis arracher toutes les dents afin de s’enlaidir définitivement.

La Femme pauvre, écrit et repris pendant dix ans après la publication du Désespéré, bien que non exempt de digressions, répond davantage à la forme convenue du roman. L’héroïne, Clotilde Maréchal, connaît la misère matérielle et morale. C’est une sorte de mélodrame, la pauvre fille étant affligée de la pire condition entre une mère et un beau-père vicieux et méprisables, et sa jeunesse est un catalogue de douleurs. Mélodrame quasi métaphysique, combat d’un esprit lumineux dans la fange, partagé comme souvent chez Bloy entre l’espérance et l’impatience, la pauvreté étant vécue par Clotilde, absolument femme et absolument pauvre, comme une porte vers la sainteté. Quand elle rencontre le bonheur, ce n’est qu’un répit, tout devant finir tragiquement, dans une existence vécue comme une nuit traversée de quelques étoiles consolatrices qui sont de bonnes âmes. L’irruption fréquente dans le roman de la tendresse nous révèle, derrière l’imprécateur, la compassion de l’auteur devant la souffrance universelle, l’une des plus terribles étant la mort d’un enfant : « En présence de la mort d’un petit enfant, l’Art et la Poésie ressemblent vraiment à de très grandes misères. Quelques rêveurs, qui paraissaient eux-mêmes aussi grands que toute la Misère du monde, firent ce qu’ils purent. Mais les gémissements des mères et, plus encore, la houle silencieuse de la poitrine des pères ont une bien autre puissance que les mots ou les couleurs, tellement la peine de l’homme appartient au monde invisible. ».

« L’auteur n’a jamais promis d’amuser personne. Il a même quelquefois promis le contraire et a fidèlement tenu sa parole. » Bloy ne vise ni au divertissement ni à l’édification, c’est la misère qui se déroule, et l’âme de Clotilde est elle aussi broyée par la société, comme l’a été celle de Marchenoir, La Femme pauvre pouvant être lue comme un pendant du Désespéré (le premier projet de titre était d’ailleurs La désespérée).

Bien que ces livres soient superbes, on ne peut affirmer que Bloy est un véritable romancier ; il n’est pas le plus à son aise dans cette forme intermédiaire, supposant un art de la construction dont il n’a pas la patience, et qu’il sature de portraits, de digressions et considérations. Bloy n’est à mon sens jamais meilleur que lorsqu’il se resserre sur la forme courte du conte ou de la nouvelle, ou lorsqu’il se lâche complètement dans son Journal.

Les deux romans furent des échecs commerciaux. Il n’y eut presque pas d’articles de presse. L’auteur connaissait ainsi le même destin misérable que ses héros. Ce long étouffement de la parole de Bloy, de sa prose fracassante, dont quelques obstinés fidèles ont su malgré tout transmettre la flamme et la mémoire pour lui faire traverser le siècle, illustre bien le pouvoir de la médiocrité, coalisée en institution, sur le génie solitaire. Bloy est inacceptable, et c’est en cela qu’il est une voix majeure de la littérature française. La réédition de ces deux romans redonne une actualité à Bloy, une actualité qu’il n’a jamais vraiment perdue et ne perdra jamais. Il est temps de le rendre à notre soif, avant que nous ne finissions par oublier, sous l’abondance égale de la médiocrité contemporaine, l’idée même de la soif

Les deux romans furent des échecs commerciaux. Il n’y eut presque pas d’articles de presse. L’auteur connaissait ainsi le même destin misérable que ses héros. Ce long étouffement de la parole de Bloy, de sa prose fracassante, dont quelques obstinés fidèles ont su malgré tout transmettre la flamme et la mémoire pour lui faire traverser le siècle, illustre bien le pouvoir de la médiocrité, coalisée en institution, sur le génie solitaire. Bloy est inacceptable, et c’est en cela qu’il est une voix majeure de la littérature française. La réédition de ces deux romans redonne une actualité à Bloy, une actualité qu’il n’a jamais vraiment perdue et ne perdra jamais. Il est temps de le rendre à notre soif, avant que nous ne finissions par oublier, sous l’abondance égale de la médiocrité contemporaine, l’idée même de la soif

Le désespéré, Léon Bloy, La Part Commune, 2004, 18 €.

La Femme pauvre, épisode contemporain, Léon Bloy, La Part Commune, 2004, 18 €.

13:05 Publié dans Lectures | Lien permanent

samedi, 25 juin 2005

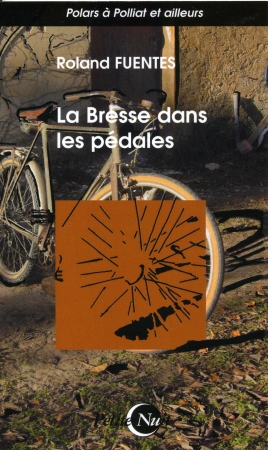

La Bresse dans les pédales

Dans une collection de petits polars pas chers tenant dans une poche revolver, Roland Fuentès (dont on a récemment apprécié La double mémoire de David Hoog, chez A contrario) signe La Bresse dans les pédales, défi d’un polar situé parmi les villages réputés paisibles et sans histoire de l’Ain.

Dans une collection de petits polars pas chers tenant dans une poche revolver, Roland Fuentès (dont on a récemment apprécié La double mémoire de David Hoog, chez A contrario) signe La Bresse dans les pédales, défi d’un polar situé parmi les villages réputés paisibles et sans histoire de l’Ain.

Comme dans les précédents livres de Fuentès, le fantastique prend ses aises, avec ici une alliée objective de choix, la nuit, « zone obscure et floue », tout le récit se passant dans l’obscurité, et n’étant qu’une traversée à vélo de la nuit. Les yeux ne voient plus que vagues formes et lumières et le noir à la « consistance plus épaisse que de la gomme », les oreilles prennent le relais et les bruits se font surdimensionnés, l’imagination bat la campagne. On n’est pas étonné dans ce contexte de voir apparaître la Mort, devant une clôture, ou sur une branche.

Si le héros est le narrateur (un vieux garçon un peu demeuré et pénible, se vengeant de sa frustration d’existence de vendeur dans un supermarché par d’intensives courses cyclistes dans la nuit), l’héroïne est sans conteste une bicyclette de 1936, fidèle coursier de ce chevalier loufoque et solitaire. Elle traverse le récit, le conduit, le tire dans le noir, de gauche et de droite, bifurque, effectue des tours sur elle-même, des volte-face. Les jambes actionnent sans fin et sans repos les pédales, et en même temps le moteur de la fiction. Le narrateur vélocipédiste a pris soin de revêtir à la première page un tee-shirt blanc, image évidente de la page blanche, que les traces de sang de plusieurs crimes vont venir maculer, traces de l’histoire et preuves d’une possible culpabilité.

Dans un style parlé réussi, travaillé et littéraire, avec un sens de la fantaisie et de l'humour, Fuentès nous mène dans son monde où le réel n’est plus qu’un prétexte. « Vous êtes entré dans la fiction jusqu’au nombril, et vous ne demandez qu’à y plonger aussi la tête. » dit le narrateur au commissaire.

Dans un style parlé réussi, travaillé et littéraire, avec un sens de la fantaisie et de l'humour, Fuentès nous mène dans son monde où le réel n’est plus qu’un prétexte. « Vous êtes entré dans la fiction jusqu’au nombril, et vous ne demandez qu’à y plonger aussi la tête. » dit le narrateur au commissaire.

Jusqu’à la fin, le doute est entretenu : ce récit, confession au commissariat, est-il une relation du réel (ce réel est-il lui-même une suite de crimes ou une machination orchestrée par ses collègues de travail ?), est-il une invention ? Tout n'est peut-être que pure fiction, en définitive. « Serait-il possible que moi qui vous parle, moi qui ai pris la parole dans les pages de ce livre, je n’existe pas ? Serait-il possible que vous-même, qui me lisez, ne soyez pas commissaire ? »

Roland Fuentès se révèle aussi un dessinateur de talent. Ses illustrations « à couteaux tirés » (dont deux sont ici reproduites) ponctuent l’histoire, en renforcent l'absurde et l'humour.

La Bresse dans les pédales, de Roland Fuentès

Collection Petite Nuit, Nykta éditeur, 5 €

www.editions-nykta.com

14:02 Publié dans Lectures | Lien permanent

mardi, 31 mai 2005

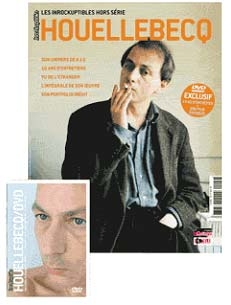

Houellebecq hors-série

Hors-Série HOUELLEBECQ

+

DVD EXCLUSIF

En avant-première de la parution de son nouveau roman, La Possibilité d’une île le 1er septembre, Les Inrockuptibles publient un hors-série exceptionnel sur Michel Houellebecq accompagné d’un DVD exclusif avec 1 h 40 d’entretien réalisé en avril 2005 ainsi que son film érotique : La Rivière.

Au programme de ce hors-série de 100 pages :

> La place de Houellebecq dans la littérature en France en 2005

> L’ « abécédaire Houellebecq » ou le lexique de son univers.

> Houellebecq vu par ses différents éditeurs

> Houllebecq vu de l’étranger : témoignage de Julian Barnes

> Houellebecq et le cinéma

> L’intégrale des interviews parues dans Les Inrockuptibles

> Les chroniques de Houellebecq écrites pour Les Inrockuptibles à la fin des années 90.

> Reportage sur l’adaptation de Plateforme à l’ICA de Londres, fin 2004

> Bibliographie complète et portfolio inédit réalisé par Houellebecq lui-même.

+ DVD EXCLUSIF :

> Interview vidéo exclusive d’1 H 40 réalisée en avril 2005 sur ses terres en Espagne : retour sur l’ensemble de sa vie et de son œuvre à travers 10 chapitres correspondant aux 10 livres-clés de sa carrière.

> Court-métrage érotique de 16 minutes, réalisé par Michel Houellebecq en 2002 : La Rivière.

En kiosque (12 €)

En partenariat avec I Télé et France Culture

*

Un bel objet, assurément, de quoi ravir les fans de Houellebecq. Belle mise en page, superbes photos, iconographie, interviews intéressantes (notamment celles de ses éditeurs Bulteau, Nadeau, Sorin), repères chronologiques, quelques articles de fond. Un DVD propose un long entretien avec l’auteur, réalisé en Espagne, qui revient sur chacun des livres publiés.

Et pourtant, la déception s’installe et perdure devant un certain manque de consistance, la plupart des articles reproduits ont déjà été publiés dans Les Inrocks, critiques de livres ou contributions de MH au magazine.

De l'entretien de 100 minutes, entrecoupé de silence, d'hésitations, (dans lequel Houellebecq reste conforme à l'image qu'il a créée ou qu'il a laissé créer, habillé en Deschien, fumant cigarette sur cigarette sur cigare placés entre l'index et l'annulaire, air gêné, "médiatique en étant anti-médiatique", comme le souligne Julian Barnes), on apprend peu de choses : sa foi en la science, qui fait avancer la Vérité ; sa certitude de la fin inéluctable des religions, qu'il considère comme "triste", l'homme ayant troqué son espoir en une vie éternelle pour un désespoir du néant ; son refus d'être taxé de réactionnaire, car il croit en l'irréversibilité des choses et ne se pose pas la question de savoir si c'était mieux avant, tandis que le réactionnaire veut un retour vers un âge d'or.

La question reste entière : comment et surtout pourquoi Michel Houellebecq est-il devenu l'auteur français le plus reconnu, le plus traduit dans le monde ? Que l'auteur lui-même n'ait pas toutes les clés, rien de plus normal, la création devant se faire largement en aveugle, au revers d'une certaine opacité de la pensée - mais il manque encore (à ma faible connaissance) et malgré un texte intéressant de ce hors-série signé Marc Weitzmann, des études et des critiques puissantes de ce phénomène unique, que l'on ne peut réduire - comme le font certains lecteurs rapides - à la seule dimension sociologique. Que Houellebecq soit le meilleur observateur de l'homme moyen de son temps ne suffit pas à expliquer la dimension de son œuvre et sa résonance auprès de ses lecteurs. J. G. Ballard nous dit à quel point il a été impressionné par Les Particules élémentaires : « Je pense que c’est le principal, chez Houellebecq, ce qui explique qu’il est un vrai original : vous vous souvenez de ce qu’il écrit. Il mord profondément, et il ne lâche pas prise. La plupart des écrivains, malheureusement, sont complètement oubliables. Vous oubliez ce qu’ils racontent au moment même où vous les lisez. Houellebecq apporte des nouvelles, alors vous vous asseyez, et vous faites attention. »

L’un des plus grands cinéastes français, Maurice Pialat, avait d’ailleurs mesuré l’importance de cette œuvre. Ayant d’abord songé à adapter Extension du domaine de la lutte (les droits étaient malheureusement déjà vendus), il avait ensuite prévu d’adapter Les Particules élémentaires, mais la maladie l’empêcha de réaliser ce projet.

20:55 Publié dans Lectures | Lien permanent

dimanche, 24 avril 2005

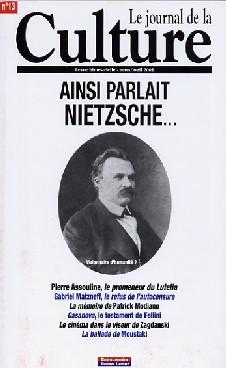

Le blog du Journal de la Culture

Alors qu'a paru le numéro 13 du Journal de la Culture au moment du Salon du livre de Paris, et que se profile un prochain numéro à paraître le 25 mai, Joseph Vebret, décidément et heureusement infatigable, met en ligne le blog du Journal de la Culture. L'occasion de retrouver les chroniqueurs de cette revue, et, progressivement, toute son actualité (sommaires, bio des contributeurs, liens vers leurs sites…), mais aussi mise en ligne des archives de la revue (dossiers, textes, critiques de livres…).

Alors qu'a paru le numéro 13 du Journal de la Culture au moment du Salon du livre de Paris, et que se profile un prochain numéro à paraître le 25 mai, Joseph Vebret, décidément et heureusement infatigable, met en ligne le blog du Journal de la Culture. L'occasion de retrouver les chroniqueurs de cette revue, et, progressivement, toute son actualité (sommaires, bio des contributeurs, liens vers leurs sites…), mais aussi mise en ligne des archives de la revue (dossiers, textes, critiques de livres…).

L'originalité du Journal de la Culture, dans la sphère de la presse littéraire, est incontestablement son ouverture, sa diversité, sa volonté de proposer des articles de fond, sans jamais tomber dans la mode ou la pensée officielle :

"Avec la mise en ligne de ce blog, Le journal de la Culture poursuit donc son voyage au pays des mots, des sons et des images, fidèle aux objectifs que nous nous étions fixés lors de la relance du titre par le groupe de presse Entreprendre-Robert Lafont : réaliser une revue qui reste éloignée des mouvements de mode, des tendances, des écoles, des factions, des cercles, des réseaux et au-delà, des stratégies politiques, industrielles ou commerciales qui ne concourent qu'à scléroser les artistes et assombrir l'horizon de la création ; proposer un journal qui ait pour seule ambition de donner à lire, à voir et à entendre en allant à la découverte – ou à la redécouverte –, sans a priori ni parti pris, de la culture dans toutes ses composantes ; un espace qui soit un lieu de passages et de convergences, à l'intersection de l'émotion et de la passion, des talents et du plaisir ; un lieu où les « anciens » côtoient les « modernes », sans querelle ni acrimonie ; un journal qui raconterait la culture sous l'angle de ses acteurs et de leurs productions, tout en restant ancré dans l'actualité du secteur. Une revue donc, éclectique, passionnée, ouverte à toutes les tendances, révélatrice de sensations et qui ne peut qu'être nécessairement subjective dans ses choix et ses approches éditoriales, l’exhaustivité n'étant ni possible ni souhaitable."

Revue bimestrielle, 160 pages

Diffusée en kiosques, 14,95 €

20:05 Publié dans Lectures | Lien permanent

lundi, 04 avril 2005

Pour Thomas Bernhard

Oui, de Thomas Bernhard, l'un des livres les plus forts que j'ai lus. Avec Extinction, et les éléments de l'autobiographie, L'Origine, La Cave, Le Souffle, Le Froid, Un enfant. Pour ceux que ce style dérouterait d'abord, ce ressassement en boucle légèrement ouverte qui conduit infailliblement du sombre à la lumière, de la détestation à l'acceptation, je conseille de commencer par Le neveu de Wittgenstein, plus facile d'accès.

Oui, de Thomas Bernhard, l'un des livres les plus forts que j'ai lus. Avec Extinction, et les éléments de l'autobiographie, L'Origine, La Cave, Le Souffle, Le Froid, Un enfant. Pour ceux que ce style dérouterait d'abord, ce ressassement en boucle légèrement ouverte qui conduit infailliblement du sombre à la lumière, de la détestation à l'acceptation, je conseille de commencer par Le neveu de Wittgenstein, plus facile d'accès.

Au-delà de l’immense admiration que je voue à l’œuvre de Thomas Bernhard (son originalité créatrice, son intelligence critique), la lecture de cet auteur m’a apporté une libération de ma pratique d’écrivain. Une tradition scolaire et universitaire française, une certaine image du bon goût et du bien écrire avaient fini par me convaincre qu’il ne fallait pas user de deux procédés en littérature qui sont contraires à la finesse et à la nuance : la répétition de mots et le soulignement de mots (qui se traduit à l'imprimé par des mots ou passages en italiques). Or, je vis ces procédés à l’œuvre chez Thomas Bernhard, d’une manière constante, quasi industrielle et hautement créatrice, procédés qui correspondaient naturellement à mes envies d’écrivain mais que j’avais censurés durant des décennies. Grâce à lui, j'ai pu enfin les utiliser sans complexe et en faire mon profit.

20:50 Publié dans Lectures | Lien permanent