samedi, 08 novembre 2008

Le Passe Rêve, de Markus Leicht

Premier livre d’une toute nouvelle maison d’édition lyonnaise au nom très onirique (Le Songe des Murènes), le recueil de textes courts de Markus Leicht rassemble 20 petites proses écrites pour le net : la plupart de ces fictions ont déjà fait l’objet d’ebooks sur le site Feedbooks.

Premier livre d’une toute nouvelle maison d’édition lyonnaise au nom très onirique (Le Songe des Murènes), le recueil de textes courts de Markus Leicht rassemble 20 petites proses écrites pour le net : la plupart de ces fictions ont déjà fait l’objet d’ebooks sur le site Feedbooks.

De l’humour, de la science-fiction, du fantastique, de la cuisine, des étoiles, un escabeau, des gnomes, une mémé, un chat, des robots, un champignon, du sable et des souvenirs. Bref un agréable bric-à-brac, le lecteur se retrouve transporté au royaume de la fantaisie, dans un monde que l’esprit de sérieux a depuis longtemps déserté. Une écriture buissonnière et décontractée, entre idéalisme et sourire, qui sait aussi nous offrir un très beau moment d’émotion avec le texte « Souvenirs, souvenirs », nous ramenant au temps du transistor et du yéyé…

Fin décembre, le même éditeur publiera une anthologie de textes fantastiques Les Soleils d’Infernalia.

Le Passe Rêve, de Markus Leicht, Le Songe des Murènes, c/o Temps Livres, 8 rue d’Algérie, 69001 Lyon. 7 €.

20:03 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, nouvelle, markus leicht

mercredi, 14 mai 2008

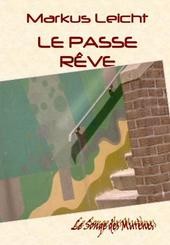

Nouvelles en trois lignes, de Félix Fénéon

Félix Fénéon (1861-1944) a créé en 1906 dans le journal Le Matin une rubrique intitulée Nouvelles en trois lignes qui fut vite célèbre. S’inspirant de faits-divers réels, il les réécrivait de manière à en faire ressortir la cruauté ou le comique, dans une mécanique implacable.

Félix Fénéon (1861-1944) a créé en 1906 dans le journal Le Matin une rubrique intitulée Nouvelles en trois lignes qui fut vite célèbre. S’inspirant de faits-divers réels, il les réécrivait de manière à en faire ressortir la cruauté ou le comique, dans une mécanique implacable.

Régine Detambel a préfacé un choix de ces nouvelles paru en 1997 au Mercure de France. A titre d’exemples, j’en reproduis une dizaine, ciselées comme des aphorismes, qui apparaissent comme des bijoux d’humour noir dans un monde où toutes les morts sont égales et absurdes.

*

Rattrapé par un tramway qui venait de le lancer à dix mètres, l’herboriste Jean Désille, de Vanves, a été coupé en deux.

M. Abel Bonnard, de Villeneuve-Saint-Georges, qui jouait au billard, s’est crevé l’œil gauche en tombant sur sa queue.

Le Dunkerquois Scheid a tiré trois fois sur sa femme. Comme il la manquait toujours, il visa sa belle-mère : le coup porta.

De trouver pendu son fils Hyacinthe, 69 ans, Mme Ranvier, de Bussy-Saint-Georges, fut si déprimée qu’elle ne put couper la corde.

Comme son train stoppait, Mme Parlucy, de Nanterre, ouvrit, se pencha. Passa un express qui brisa la tête et la portière.

Une machine à battre happa Mme Peccavi, de Mercy-le-Haut (M.-et-M.). On démonta celle-là pour dégager celle-ci. Morte.

C’est au cochonnet que l’apoplexie a terrassé M. André, 75 ans, de Levallois. Sa boule roulait encore qu’il n’était déjà plus.

Rue de Flandre, Marcel Baurot, et cette quintuple amputation lui fut mortelle, a eu les doigts coupés par une scie circulaire.

Le soir, Blandine Guérin, de Vaucé (Sarthe), se dévêtit dans l’escalier et, nue comme un mur d’école, alla se noyer au puits.

Mlle Paulin, des Mureaux, 46 ans, a été saccagée, à 9 heures du soir, par un satyre (22 ans, trapu, chapeau mou sur visage ovale).

Pour la cinquième fois, Cuvillier, poissonnier à Marines, s’est empoisonné, et, cette fois, c’est définitif.

Félix Fénéon, Nouvelles en trois lignes, Mercure de France.

(portrait par Signac)

20:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, culture, nouvelles, fénéon

samedi, 22 décembre 2007

Un homme qui dort

Un évènement dans le monde cinématographique et littéraire : la sortie en DVD (décembre 2007) du film de Georges Perec et Bernard Queysanne.

Un évènement dans le monde cinématographique et littéraire : la sortie en DVD (décembre 2007) du film de Georges Perec et Bernard Queysanne.

Sorti en 1974, le film Un homme qui dort obtient le prix Jean Vigo et reste six mois à l’affiche de la seule salle parisienne qui le programme. Il ressort en salles en 1990 puis est diffusé à la télévision (Arte) en 1999.

L’argument : un étudiant parisien refuse de continuer ses études et choisit de vivre au point mort, dans sa chambre minuscule. Le film est le journal précis de cette contestation radicale de la société, un voyage de l’indifférence à l’angoisse, jusqu’au retour douloureux sur la terre des vivants.

Après deux ans passés à écumer les productions, l’obtention d’une avance sur recettes minimale de 150 000 francs, et la complicité d’un ami tunisien, Noureddine Mechri, qui fournit laboratoire, montage et sonorisation, Perec et Queysane tournent en 1973 le film en noir et blanc, sans vedette (le seul acteur en est Jacques Spiesser), un défilé d’images oniriques parcouru d’une voix-off. Le texte est adapté du propre roman originel de Perec, qui présente ainsi la version filmée : « un seul personnage, aucune histoire, aucune péripétie, aucun dialogue, mais seulement un texte lu par une voix-off… »

Le coffret contient un livret du texte intégral de Perec et deux disques : sur le premier on découvre le film en version originale française avec la voix de Ludmila Mikaël, ainsi que les versions américaine, allemande et espagnole, et la bande-annonce originale. Le disque 2 offre deux documentaires de Bernard Queysanne autour de l’œuvre et de la personnalité de Perec, comprenant notamment des témoignages d’amis et de traducteurs.

Un homme qui dort, de Georges Perec et Bernard Queysanne, DVD double, éditions La vie est belle.

14:45 Publié dans Cinéma, séries, DVD, Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, cinéma, perec

mardi, 11 décembre 2007

Dans le café de la jeunesse perdue

Un registre des êtres de passage

(Cet article est paru dans Le magazine des livres n° 7.)

Multiple magie, toujours renouvelée, que celle de Modiano, et que l’on retrouve entière dans ce nouveau roman, « Dans le café de la jeunesse perdue ». Magie des lieux, d’abord, qui prennent possession de vous, et auxquels on ne peut échapper : « J’ai toujours cru que certains endroits sont des aimants et que vous êtes attiré vers eux si vous marchez dans leurs parages. Et cela de manière imperceptible, sans même vous en douter. Il suffit d’une rue en pente, d’un trottoir ensoleillé ou bien d’un trottoir à l’ombre. Ou bien d’une averse. Et cela vous amène là, au point précis où vous deviez échouer. Il me semble que Le Condé, par son emplacement, avait ce pouvoir magnétique et que si l’on faisait un calcul de probabilités le résultat l’aurait confirmé : dans un périmètre assez étendu, il était inévitable de dériver vers lui. » Le Condé est le lieu principal où passent tous les protagonistes, le lieu où s’agrègent les éléments de l’histoire. Des clients aux noms étranges, Tarzan, Babilée, Zacharias, Ali Cherif, Bob Storms, le docteur Vala hantent ce café. Certains sont étudiants, d’autres écrivains, comme Larronde et Arthur Adamov. Ils incarnent une jeunesse bohême, telle qu’elle n’existe plus vraiment aujourd’hui, ou, pour les plus âgés, ils vivent dans la nostalgie de cette jeunesse perdue et tentent de la prolonger. L’un des habitués, Bowing, note sur un cahier les noms des clients du café, les jours et heures d’arrivée, cherchant « à sauver de l’oubli les papillons qui tournent quelques instants autour d’une lampe. » Entreprise vaine, incomplète et dérisoire. C’est dans ce lieu qu’échoue Jacqueline, dite Louki, figure centrale autour de laquelle tournent les décors et les êtres. Une femme errante, qui se sauve et coupe les ponts. « Je n’étais vraiment moi-même qu’à l’instant où je m’enfuyais. Mes seuls bons souvenirs sont des souvenirs de fuite ou de fugue. » avoue-t-elle, de la même façon qu’elle avoue s’être mariée « comme on confesse un crime ».

Multiple magie, toujours renouvelée, que celle de Modiano, et que l’on retrouve entière dans ce nouveau roman, « Dans le café de la jeunesse perdue ». Magie des lieux, d’abord, qui prennent possession de vous, et auxquels on ne peut échapper : « J’ai toujours cru que certains endroits sont des aimants et que vous êtes attiré vers eux si vous marchez dans leurs parages. Et cela de manière imperceptible, sans même vous en douter. Il suffit d’une rue en pente, d’un trottoir ensoleillé ou bien d’un trottoir à l’ombre. Ou bien d’une averse. Et cela vous amène là, au point précis où vous deviez échouer. Il me semble que Le Condé, par son emplacement, avait ce pouvoir magnétique et que si l’on faisait un calcul de probabilités le résultat l’aurait confirmé : dans un périmètre assez étendu, il était inévitable de dériver vers lui. » Le Condé est le lieu principal où passent tous les protagonistes, le lieu où s’agrègent les éléments de l’histoire. Des clients aux noms étranges, Tarzan, Babilée, Zacharias, Ali Cherif, Bob Storms, le docteur Vala hantent ce café. Certains sont étudiants, d’autres écrivains, comme Larronde et Arthur Adamov. Ils incarnent une jeunesse bohême, telle qu’elle n’existe plus vraiment aujourd’hui, ou, pour les plus âgés, ils vivent dans la nostalgie de cette jeunesse perdue et tentent de la prolonger. L’un des habitués, Bowing, note sur un cahier les noms des clients du café, les jours et heures d’arrivée, cherchant « à sauver de l’oubli les papillons qui tournent quelques instants autour d’une lampe. » Entreprise vaine, incomplète et dérisoire. C’est dans ce lieu qu’échoue Jacqueline, dite Louki, figure centrale autour de laquelle tournent les décors et les êtres. Une femme errante, qui se sauve et coupe les ponts. « Je n’étais vraiment moi-même qu’à l’instant où je m’enfuyais. Mes seuls bons souvenirs sont des souvenirs de fuite ou de fugue. » avoue-t-elle, de la même façon qu’elle avoue s’être mariée « comme on confesse un crime ».

Un deuxième café, Le Canter, est le double sombre du Condé : les clients, Accad, Godinger, Mario Bay, Mocellini, sont des personnages louches, qui trafiquent ou travaillent dans des « sociétés », comme le faisait le propre père de l’auteur. Louki retrouve dans ce lieu Jeannette Gaul, « sa part d’ombre » et goûte à d’autres paradis que ceux de l’alcool, en prenant « un peu de neige ». Le livre est une dérive dans Paris, avec pour tout guide un vieux plan réparé avec du Scotch. Les rues, les établissements portent aussi des noms évocateurs ou poétiques : le Château des Brouillards, la rue des Grands-Degrés, l’Hôtel Hivernia, le commissariat des Grandes-Carrières – et la librairie Vega, point de rencontre des fidèles du conférencier Guy de Vere.

D’une construction moins linéaire que ses précédents livres, notamment Un pedigree et La petite bijou, ce roman regroupe quatre récits : celui d’un étudiant de l’Ecole supérieure des Mines attiré par la bohême et qui a envie d’abandonner ses études, celui d’un détective du nom de Caisley, celui de Louki, celui enfin du brun à veste de daim qui porte le prénom inventé de Roland et écrit un texte sur les « zones neutres » de Paris, ces quartiers aux frontières imprécises. Quatre récits pour recomposer une histoire fragmentaire, qui comme l’héroïne, garde sa part de mystère.

Modianesque à souhait, le titre « Dans le café de la jeunesse perdue » est en fait emprunté à un texte de Guy Debord, que Modiano définit au passage comme un « philosophe sentimental ». Le roman est traversé de livres, ou plutôt de titres d’ouvrages de science-fiction, de spiritualité ou d’ésotérisme aux noms étranges : Horizons perdus, Cristal qui songe, Voyage dans l’infini, Louise du Néant. Les personnages sont proches de ce néant, semblables à ces individus disparus depuis 30 ans et que l’on déclare absents par le biais des « déclarations d’absence » dans les publications judiciaires. Ils sont condamnés ou prédestinés à mal finir et échouent, parfois volontairement comme le détective Caisley payé pour rechercher Louki disparue : quand il la retrouve, il décide de ne rien dire à son commanditaire, d’enterrer son enquête, pour laisser à la jeune femme « le temps de se mettre définitivement hors d’atteinte ».

Quelques mots, quelques phrases, et la magie Modiano se déploie et prend le lecteur dans ses rets. On a beau se défendre, on est toujours gagné par cette mélancolie violente et feutrée, celle de la fuite des jours, la fuite de la jeunesse, la dispersion des êtres, l’effacement irréversible de nos traces dont seuls quelques mots froids et nus comme ceux d’un procès-verbal témoignent encore. Ou encore ces renseignements purement factuels qu’enregistre le détective, « ces détails qui sont souvent les seuls à témoigner du passage d’un vivant sur la terre. A condition qu’on retrouve un jour le carnet à spirale où quelqu’un les a notés d’une toute petite écriture difficilement lisible, comme la mienne. » Sur le terrain vague de la vie, les hommes cherchent à s’accrocher à des points de repère. La constante de Modiano, c’est cette attention aux êtres de passage, et la tentative de les fixer, comme sur une photographie. Il redonne vie fugacement aux absents, aux tricheurs, aux créatures en demi-teinte du doute et de l’échec, à ceux qui en traversant la vie n’étaient déjà que des ombres.

Patrick Modiano, Dans le café de la jeunesse perdue, éditions Gallimard, 14, 50 €.

19:56 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, roman, modiano

lundi, 15 octobre 2007

Safêlivre

L’Oie plate (qui a pris la succession du Calcre) propose aux auteurs un ensemble de guides pratiques pour publier et diffuser leurs oeuvres. Après les annuaires Audace (éditeurs) et Arlit (revues littéraires), voici que paraît la 4e édition du guide Safêlivre, réalisé par André Muriel, dans la collection dirigée par Roger Gaillard.

Organisé en fiches pratiques d’une demi-page, cet annuaire recense plus de 500 salons et fêtes du livre. Outre que cela représente 150 fiches supplémentaires par rapport à l’édition précédente, l’amélioration principale réside dans la double enquête de terrain qui a été faite. Les données pratiques (lieux, dates, références de l’organisateur, participants, nombre de visiteurs, animations prévues) se trouvent plus abondantes, et l’avis critique plus circonstancié, avec les objectifs du salon et le prix du stand. Là où internet ne donne qu’une dispersion des informations, sans regard critique, Safêlivre propose dans un seul ouvrage une somme classée (avec de multiples entrées possibles, par département, ville, genre, date) et commentée. Enfin, figure une liste des prix et concours remis à l’occasion de ces manifestations.

Organisé en fiches pratiques d’une demi-page, cet annuaire recense plus de 500 salons et fêtes du livre. Outre que cela représente 150 fiches supplémentaires par rapport à l’édition précédente, l’amélioration principale réside dans la double enquête de terrain qui a été faite. Les données pratiques (lieux, dates, références de l’organisateur, participants, nombre de visiteurs, animations prévues) se trouvent plus abondantes, et l’avis critique plus circonstancié, avec les objectifs du salon et le prix du stand. Là où internet ne donne qu’une dispersion des informations, sans regard critique, Safêlivre propose dans un seul ouvrage une somme classée (avec de multiples entrées possibles, par département, ville, genre, date) et commentée. Enfin, figure une liste des prix et concours remis à l’occasion de ces manifestations.

« Les salons sont en train de remplacer les fêtes votives dans maintes communes. La France semble atteinte depuis deux décennies de « salonnite aigüe ». Si le livre et la lecture résistent à la concurrence de l’audiovisuel, c’est aussi grâce à toutes ces manifestations qui les mettent au premier plan. », nous affirme l’auteur du guide. Si mon expérience décevante d’auteur peu connu m’amène à relativiser un peu l'optimisme de ces propos (il faut avoir vécu la galère d’une participation à un salon du livre où l’on reste deux jours derrière une table, dans un hall ou sous un chapiteau glacial et traversé de courants d’air, sans vendre un seul livre !), il est vrai que les petits éditeurs ont tout intérêt à participer à de tels salons, soit directement avec leurs titres, soir en encourageant un auteur local à s’inscrire. Car la petite édition a de plus en plus de mal à trouver sa diffusion. Refusés par les diffuseurs qui privilégient les grosses structures pour des raisons économiques, refusés ou négligés par les libraires qui sont harcelés de demandes tout en étant envahis par les offices des grandes maisons, les petits éditeurs (ou les auteurs auto-édités) voient dans ces fêtes une occasion d’accroître leur visibilité et leur notoriété. Un tel ouvrage pratique, sérieux et documenté, leur sera d’un grand secours pour organiser leur politique de diffusion.

Safêlivre, guide des salons et fêtes du livre, par André Muriel, éditions L’Oie plate, 43 €. www.loieplate.com

07:30 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, culture, safelivre, salon du livre

jeudi, 16 août 2007

Un filigrane de souffrance

Dans l'attente du prochain Modiano, qui devrait paraître à la rentrée, je remets en ligne mon article publié dans Le Journal de la Culture sur le dernier livre de Modiano, Un pedigree.

Depuis la publication de cet article, j'ai pu vérifier l'une de mes hypothèses, la similitude des enfances malheureuses de Modiano et de Houellebecq, en découvrant dans le numéro spécial des Inrocks cette rencontre avec Michel Houellebecq : "Il avait embrayé sur sa lecture toute récente d'Un pedigree de Modiano. Il était sous le choc, frappé par la qualité de ce texte à l'os, et des ressemblances avec sa vie, de la similarité de ces faits burlesques qui ne s'inventent pas. Il m'avait dit que les gens ne pouvaient pas comprendre ce qu'on éprouvait d'avoir grandi avec des parents qui ne vous aiment pas, que ce n'était pas de la haine, autre chose."

______________________________________________________________________

Un filigrane de souffrance

Encore un Modiano ? Oui, mais pas le énième et même roman (qui me séduit d’ailleurs chaque fois, me happant dans son mystère). Un pedigree est un morceau d'autobiographie sans fioritures, un relevé de souvenirs que le seul fil chronologique permet d’ordonner. Modiano met à jour, par un constat net et sobre, le filigrane de souffrance présent dans chacun de ses romans. Cette souffrance, c’est l’enfance, l’adolescence, cette immense période qui va jusqu’à sa majorité, les vingt-et-un ans d’alors - et qui se clôt, se résout dans l’écriture et la publication de son premier ouvrage. Devant ce gâchis, on pense à un autre auteur, Michel Houellebecq, dont Les particules élémentaires sont, à travers les vies des deux demi-frères Bruno et Michel, le récit à peine transposé d’une enfance malheureuse, loin de parents sans amour, détruite par une mère d’un égoïsme féroce.

Encore un Modiano ? Oui, mais pas le énième et même roman (qui me séduit d’ailleurs chaque fois, me happant dans son mystère). Un pedigree est un morceau d'autobiographie sans fioritures, un relevé de souvenirs que le seul fil chronologique permet d’ordonner. Modiano met à jour, par un constat net et sobre, le filigrane de souffrance présent dans chacun de ses romans. Cette souffrance, c’est l’enfance, l’adolescence, cette immense période qui va jusqu’à sa majorité, les vingt-et-un ans d’alors - et qui se clôt, se résout dans l’écriture et la publication de son premier ouvrage. Devant ce gâchis, on pense à un autre auteur, Michel Houellebecq, dont Les particules élémentaires sont, à travers les vies des deux demi-frères Bruno et Michel, le récit à peine transposé d’une enfance malheureuse, loin de parents sans amour, détruite par une mère d’un égoïsme féroce.

De la figure centrale de la mère, actrice sans gloire (quelques petits rôles au théâtre et au cinéma, la misère quotidienne entre échecs et désillusions), Modiano dresse un terrible portrait : « C’était une jolie fille au cœur sec. Son fiancé lui avait offert un chow-chow mais elle ne s’occupait pas de lui et le confiait à différentes personnes, comme elle le fera plus tard avec moi. Le chow-chow s’était suicidé en se jetant par la fenêtre. Ce chien figure sur deux ou trois photos et je dois avouer qu’il me touche infiniment et que je me sens très proche de lui. »

Entre la mère et le fils, aucune relation d’amour ou de confiance ne pouvait s’établir (« Je me sentais toujours un peu sur le qui-vive en sa présence »), l’auteur ne se rappelle aucun geste de tendresse ni de protection, et n’a jamais réussi à désarmer l’agressivité et le manque de bienveillance qu’elle lui aura toujours témoignés. « Jamais je n’ai pu me confier à elle ni lui demander une aide quelconque. Parfois, comme un chien sans pedigree et qui a été un peu trop livré à lui-même, j’éprouve la tentation puérile d’écrire noir sur blanc et en détail ce qu’elle m’a fait subir, à cause de sa dureté et de son inconséquence. Je me tais. Et je lui pardonne. Tout cela est désormais si lointain… »

Le pardon à ses parents, le seul moyen d’avancer dans sa propre histoire, de se libérer du poids amer du passé. Les relations avec le père, toujours en fuite, entre deux affaires, comme en cavale, sont aussi difficiles. « Je ne lui en voulais pas et, d’ailleurs, je ne lui en ai jamais voulu. » Dans une autre vie, ou s’ils s’étaient connus plus tard, les choses auraient pu être différentes : « Il aurait été ravi que je lui parle de littérature, et moi je lui aurais posé des questions sur ses projets de haute finance et sur son passé mystérieux. Ainsi, dans une autre vie, nous marchons bras dessus, bras dessous, sans plus jamais cacher à personne nos rendez-vous. ». Dans le souvenir du romancier âgé, l’image du père est moins altérée, moins négative que celle de la mère - Patrick Modiano ayant même le regret de lui avoir envoyé une lettre ironique qui a précipité leur rupture définitive - comme si l’absence du géniteur, due en partie à une vie clandestine et aventureuse, à une vie somme toute assez romanesque, était moins violemment ressentie que la cruelle indifférence de la mère, pour laquelle il n’est qu’une chose gênante, dont elle se débarrasse chez des amis ou dans les pensionnats. Et cette famille si imparfaite n’existe pas longtemps, puisque après la naissance de leurs deux enfants, les parents se séparent, chacun vivant de son côté, entre amants et maîtresses.

« Mon père et ma mère ne se rattachent à aucun milieu bien défini. » Modiano cherche ses origines (le titre est une référence à Pedigree, l’autobiographie de Simenon), une généalogie qui a des racines dans toute l’Europe et même dans d’autres continents (la mère, Flamande, venant de Belgique ; le père, originaire de Salonique, d’une famille juive de Toscane établie dans l’empire ottoman, dispersée à Londres, Alexandrie, Milan, Budapest, Paris, le Vénézuela) ; il cherche aussi l’origine de son trouble, cette douloureuse incertitude qui est sa source d’inspiration.

Le lecteur fidèle de Modiano retrouvera le fameux épisode du 8 avril 1965, déjà évoqué dans Dora Bruder : sa mère le force à aller réclamer de l’argent à son père, qui habite dans le même immeuble, un étage au-dessus. La nouvelle femme de son père, « la fausse Mylène Demongeot », téléphone à la police. Patrick est embarqué dans le panier à salade jusqu’au commissariat, où son père l’accuse de faire du scandale et le traite de « voyou ». D’autres évènements figuraient dans les derniers romans, La petite bijou et Accident nocturne. Le séjour à Jouy-en-Josas, ou à Biarritz l’accident du garçon renversé à la sortie de l’école par une camionnette et qui se voit transporté chez les sœurs, où il découvre le vertige de l’éther qu’on applique pour l’endormir, l’éther qui aura cette propriété de lui rappeler une souffrance et de l’effacer aussitôt, sensation mêlée à jamais de la mémoire et de l’oubli. La mort du frère cadet, à peine notée car la douleur est plus forte que les mots, les longues années de pensionnat (un voisin de dortoir « sans nouvelles de ses parents depuis deux ans, comme s’ils l’avaient mis à la consigne d’une gare oubliée »), ces pensionnats religieux, d’une rigidité militaire, où il est interdit de lire Le blé en herbe de Colette ou Mme Bovary, lectures subversives, les premiers livres découverts, le désir d’écrire…

On se croirait souvent dans un roman de Modiano… l’incertitude sur les identités (le père ayant plusieurs noms et pièces d’identité, en partie pour échapper aux contrôles policiers sous l’Occupation et dissimuler sa qualité de juif, en partie pour se livrer à des trafics douteux, marché noir puis combinaisons hasardeuses avec des comparses louches, « demi-monde ou haute pègre »), litanie de noms de personnes disparues, litanie de noms de rues, individus ballottés par les courants de l’histoire et de l’émigration, incertains, troubles, rencontres de hasard comme celle de ses parents « deux papillons égarés et inconscients au milieu d’une ville sans regard », époque entre chien et loup, les rendez-vous dans les cafés au petit matin, dans la lumière crue des néons. « Les périodes de haute turbulence provoquent souvent des rencontres hasardeuses, si bien que je ne me suis jamais senti un fils légitime et encore moins un héritier. »

On a beaucoup parlé du style de Modiano, dont la grande sobriété, le retrait (une autre parenté avec Simenon) permet à l’histoire (trouée) et au décor (brumeux) de s’installer sans entrave, de prendre possession lentement mais sûrement du lecteur. Dans Un pedigree, le style est encore plus dépouillé qu’à l’ordinaire, comme pour épouser les faits, les réduire à un procès-verbal – et retenir l’émotion, la tenir à distance pour parvenir à extirper le passé douloureux, des bribes de réel. Parfois, l’auteur veut aller vite, ne pas s’arrêter, la voix se fait précipitée, car il craint de ne pas avoir le courage d’aller jusqu’au bout. Cette vie, lui semble-t-il, n’était pas la sienne. Modiano réussit à traduire cette impression, que nous avons tous connue, de vivre une vie en restant immobile, sans y avoir la moindre part de volonté, de la subir, comme si le décor et le temps défilaient derrière nous, acteurs figés devant un écran d’images en mouvement.

« A part mon frère Rudy, sa mort, je crois que rien de tout ce que je rapporterai ici ne me concerne en profondeur. Je n’ai rien à confesser ni à élucider et je n’éprouve aucun goût pour l’introspection et les examens de conscience. Au contraire, plus les choses demeuraient obscures et mystérieuses, plus je leur portais de l’intérêt. Et même, j’essayais de trouver du mystère à ce qui n’en avait aucun. » La démarche du créateur n’a rien à voir avec celle de l’analyste. Ce livre n’est pas une cure psychanalytique, une vérité dévoilée à l’auteur qui pourrait désormais – le passé véritablement décrypté et dépassé - écrire autre chose ou ne plus écrire, repartir sur d’autres bases. Modiano ne cherche pas à guérir, après 40 ans d’écriture. Il jette les mots d’une chose inépuisable, le souvenir revient, se renouvelle comme un niveau d’eau dans le sable. Ce dernier livre projette une lumière plus crue, sans l’artifice de la fiction, sur une douleur que l’écrivain n’a pas fini de vivre et d’épuiser, de transfigurer dans de nouvelles sommes romanesques.

Le génie de Modiano, c’est, tout en ressassant cette histoire personnelle, ce drame du manque d’amour, cette quête angoissée et impossible des origines, d’en faire une image de l’humanité entière, d’une condition humaine où rien n’est sûr, où rien n’est assuré.

Un pedigree, Patrick Modiano, Editions Gallimard, 12, 90 €

18:15 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, culture, roman, modiano

vendredi, 22 juin 2007

Le passeur d'éternité, de Roland Fuentès

(Cet article est paru dans La Presse Littéraire n° 9.)

(Cet article est paru dans La Presse Littéraire n° 9.)

Roland Fuentès est un jeune auteur qui s'est fait connaître par le prix Prométhée de la nouvelle, avec Douze mètres cubes de littérature, paru aux éditions du Rocher. Il a par ailleurs, toujours dans une veine poétique et fantastique, fait paraître trois romans, Le Musée, chez Fer de Chances, La double mémoire de David Hoog, chez A contrario (ces deux éditeurs étant malheureusement tôt disparus, et leurs livres désormais introuvables) et un savoureux petit polar humoristique, La Bresse dans les pédales, chez Nykta. Son nouvel ouvrage nous entraîne au dix-huitième siècle, dans le sud de la France.

Pendant la grande peste de 1720, Maladite, bourgeois d'Aix-en-Provence, parcourt inlassablement les chemins du pays à la recherche d'oeuvres de grands maîtres pour les sauver de la destruction et du pillage. Une nuit de tempête, alors qu'il a été recueilli et sauvé par un métayer du hameau de Mallemort, il trouve chez ce dernier une sculpture qui le fascine, réalisée par son hôte ; il la vole et s'en approprie la création. Suivent de multiples péripéties dans des villes infestées par la peste, jusqu'aux retrouvailles finales avec le métayer.

On retrouve le thème de la dépossession, que l'on a vu dans La double mémoire de David Hoog : on se souvient que dans ce précédent roman, un certain Wolf, homme récemment décédé, tentait de revivre dans Hoog en prenant possession de son esprit ; le héros perdait sa mémoire originelle et propre, remplacée par une mémoire intruse. Ici, c'est une oeuvre qui s'introduit dans l'esprit de Maladite, oeuvre de laquelle il tire sa force et son invincibilité (il traverse sans encombre et sans risque une région infestée par la peste), mais qui le mènera implacablement vers la folie.

L'une des questions taraudantes du livre est celle de la valeur de l'art, qui représente toute la vie et la raison de vivre de Maladite. La femme du métayer en a une conception qui désoriente le collectionneur : « Vous pouvez garder la tête en bois. Ce n'est qu'un morceau d'arbre mort auquel mon mari, par désoeuvrement, a voulu donner forme. Si vous l'aviez demandé nous vous aurions cédé l'objet volontiers ; vous vous seriez dispensé d'un vol et d'un départ si ingrat. » Et quel est le sort de son créateur, qui peut ne pas être à la hauteur de son oeuvre, voire inconscient de sa valeur ? « Comment ce métayer de rien du tout, ce rustre, pouvait-il mépriser le bijou enfanté de ses mains ? Etait-il possible que la valeur d'une oeuvre dépasse d'aussi loin celle de son auteur ? » Un tel don transcende les catégories sociales, se rit de la culture ou des écoles d'art : « Pour lui, le génie procédait d'une essence magique, octroyée à une petite communauté d'élus. Naïvement il avait cru seuls capables de génie les gens de sa caste, instruits dans la règle aux subtilités de l'art. » Le trafiquant d'art découvre qu'un homme du peuple peut être, comme à son corps défendant, un créateur génial.

En subtilisant et rassemblant les tableaux de sa collection, Maladite ne travaille pas pour lui, dans un but égoïste, mais pour l'art, qu'il passe aux siècles suivants ; en cela réside la clé du titre : le passeur d'éternité. « Je ne suis pas un voleur. En récupérant les tableaux chez mes clients décédés, je ne fais que reprendre en charge leur avenir. Il est périlleux d'abandonner une oeuvre au parcours hasardeux des héritages. Ce qui a du prix pour le père se révèle parfois quantité négligeable pour le fils. Or, pour traverser le temps et éclore lorsque viendra sa saison, une oeuvre doit bénéficier de fervents défenseurs à différentes époques. Si un seul maillon de la chaîne vient à sauter, l'oubli peut engloutir l'oeuvre. (...) Je rétablis une justice pour les oeuvres à l'avenir incertain. »

La solitude est le lot de cet amateur : sans famille, sans compagne, Maladite n'éprouve pas de véritable solidarité avec les autres (il refuse le concours de sa force aux paysans, ne sachant que donner un peu d'or) et ne communie qu'avec l'art. Par cette passion exclusive il perdra la raison, lorsqu'un évènement fatal viendra vider sa vie de sa substance, comme de son identité d'artiste usurpée.

Dans une prose solide et riche d'expressions savoureuses, jouant sur le décalage du temps et de la langue, avec une construction savante d'emboîtements (le récit est celui d'un marchand d'art, Jean Vayron, lequel recueille les confidences orales d'une vieille bossue aux airs de sorcière qui lui vend l'histoire, chaque version s'éloignant de l'histoire originelle introuvable comme toute vérité), Roland Fuentès conduit son lecteur jusqu'au dénouement d'une main de maître. Tout en signant un roman historique crédible, il reste fidèle à sa veine fantastique et réaffirme qu' « Une histoire est une somme de mensonges. ».

Roland Fuentès, Le passeur d'éternité, Les 400 coups éditeur. 104 pages, 11 €.

19:20 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Littérature, Culture, Roman, Fuentes