jeudi, 16 février 2006

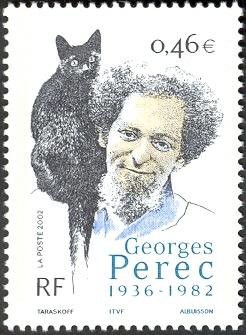

Perec, l'origine des textes

(cet article est paru dans La presse Littéraire n° 1)

L’un des plus grands écrivains français du 20e siècle ? Georges Perec, hélas ! serait-on tenté de dire, tant on ne peut se lasser d’admirer ses extraordinaires dons d’écriture (on aurait du mal à relever dans toute son œuvre une phrase faible, comme on peut en lire pourtant chez bien des génies, dont Flaubert), et se désoler en même temps que cette œuvre se soit enfermée dans la description du monde ramené à ses surfaces et ses collections d’objets, sans que jamais un souffle ne la traverse.

L’un des plus grands écrivains français du 20e siècle ? Georges Perec, hélas ! serait-on tenté de dire, tant on ne peut se lasser d’admirer ses extraordinaires dons d’écriture (on aurait du mal à relever dans toute son œuvre une phrase faible, comme on peut en lire pourtant chez bien des génies, dont Flaubert), et se désoler en même temps que cette œuvre se soit enfermée dans la description du monde ramené à ses surfaces et ses collections d’objets, sans que jamais un souffle ne la traverse.

Ecrit après La vie mode d’emploi, et peu de temps avant sa mort, publié seulement dans le bulletin Hachette Informations n° 18 (1980) puis dans le Magazine littéraire n° 193 (mars 1983), Le Voyage d’Hiver surprend par son inspiration le connaisseur de Perec. C’est à la fois un éblouissant exercice de style et une nouvelle fantastique très réussie. L’argument est magnifique : un jeune professeur de lettres, Vincent Degraël, en visite chez des amis au Havre à la veille de la seconde guerre mondiale, découvre dans une bibliothèque l’œuvre d’un auteur inconnu, Le Voyage d’Hiver, de Hugo Vernier. Le lisant, il est surpris de la familiarité de certaines phrases rencontrées, jusqu’à ce qu’il comprenne que ce livre est composé largement d’emprunts à de nombreux auteurs du 19e siècle : Lautréamont, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, Charles Cros, Germain Nouveau, Tristan Corbière, Banville, Verhaeren…, essentiellement des poètes, mais aussi certains prosateurs : Léon Bloy, Ernest Hello. Degraël croit d’abord avoir affaire à un plagiaire, avant de vérifier la date de parution du livre : 1864. Ce serait donc une « anthologie prémonitoire », puisque tous ces grands auteurs du 19e, qui ont publié les œuvres citées après cette date, auraient en fait puisé leur inspiration dans Vernier. Croyant avoir découvert l’un des plus grands secrets littéraires de tous les temps, dont la révélation fera scandale et sensation, Degraël se promet d’effectuer de plus amples recherches mais est mobilisé dès le lendemain. Il ne reviendra qu’en 1945 en France, mais alors tous les exemplaires restants du Voyage d’Hiver auront disparu, la bibliothèque de ses amis bombardée, l’exemplaire du dépôt légal de la Bibliothèque Nationale évanoui après un envoi au relieur, les actes d’état civil de Vernier détruits aussi dans des bombardements - et le professeur sera dans l’impossibilité, malgré les recherches de toute une vie, de prouver sa thèse. On retrouve après sa mort un cahier relié intitulé Le Voyage d’Hiver, les 8 premières pages retracent l’histoire de ces recherches, les 392 autres sont blanches.

Le goût de la contrainte, qui fut dans toute l’œuvre de Perec sa géniale originalité, sa force et sa limite, se retrouve dans l’exploitation des initiales VH qui créent les noms propres ou d’œuvres : le Voyage d’Hiver, Vincent Degraël, Hugo Vernier, Hervé frères, et jusqu’aux villes : Le Havre, Verrières, Vimy, Verviers, Honfleur, Valenciennes.

Beau et parfait objet littéraire, cette très courte nouvelle se limite et s’arrête à l’énoncé d’un mystère ; elle n’ajoute rien, n’exploite rien. On imagine ce qui aurait pu être tiré de semblable argument. Mais Perec n’a rien d’un auteur fantastique, et ne veut pas se laisser entraîner. Et pourtant, quel est cet être qui disparaît aussi mystérieusement qu’il est apparu, sans laisser aucune trace, ni de son œuvre ni de son existence terrestre ? Quel est ce livre révélé à un seul, comme une grâce ? Quelle est cette parole, antérieure et originelle, à laquelle viennent puiser les futurs génies ? Perec ne traite-t-il pas négligemment, ou sans s’en apercevoir, ou sans vouloir le reconnaître, d’un au-delà, d’un en deçà de la parole ? Perec aurait fui cette interprétation d’ordre poétique ou religieux, mais qui est pourtant la seule qui tienne : car comment pourrait-on soutenir que Rimbaud, Mallarmé, Bloy, etc. aient pu concevoir et développer leur œuvre à partir d’une seule phrase relevée dans un ouvrage ? L’hypothèse, si elle est séduisante, est absurde.

A l’opposé de toute littérature fantastique, l’œuvre générale de Perec se borne à la réalité qu’elle tente d’épuiser par des relevés de géomètre, des énumérations, des classifications, des descriptions plates et techniques comme des notices pharmaceutiques, auprès desquelles les descriptions de Balzac apparaissent comme des modèles de lyrisme. Un peu de « l’art poétique » de Perec peut être déduit de ces formules extraites de « Espèces d’espaces » : « Se forcer à écrire ce qui n’a pas d’intérêt, ce qui est le plus évident, le plus commun, le plus terne. » ; « Ne pas dire, ne pas écrire « etc. ». Se forcer à épuiser le sujet, même si ça a l’air grotesque, ou futile, ou stupide. »

Ainsi, La Vie mode d’emploi, prouesse d’écriture et de composition, est une entreprise fascinante, impressionnante, mais pour peu qu’on la compare à un autre énorme texte écrit lui aussi en plus de sept ans, Ulysse, de Joyce, on voit à quel point le roman de Perec, somme de choses croisées, n’a aucune consistance face à un texte universel qui en une seule journée à Dublin, nous restitue l’ensemble de la vie humaine, cette vie (malgré son titre trompeur !) si absente du roman pluriel de Perec, plein de personnages auxquels on ne s’intéresse pas, plein d’histoires auxquelles on n’adhère pas, sans doute par la faute d’un recours trop systématique au pastiche.

Le Voyage d’Hiver ne nous entraînera donc pas au-delà d’une magnifique idée. Rien n’est révélé, tout est posé. Le monde vécu et décrit par Perec est souvent désespérant, car il n’a pas de sens, on l’occupe par un projet arbitraire (tous les projets donc se valent), que l’on suivra avec un soin minutieux, maniaque, exhaustif dans le minuscule. Rien ne le précise mieux que cette citation de La Vie mode d’emploi : « face à l’inextricable incohérence du monde, il s’agira alors d’accomplir jusqu’au bout un programme, restreint sans doute, mais entier, intact, irréductible.

Bartlebooth, en d’autres termes, décida un jour que sa vie tout entière serait organisée autour d’un projet unique dont la nécessité arbitraire n’aurait d’autre fin qu’elle-même. »

Georges Perec, Le Voyage d’Hiver, Le Seuil, la librairie du XXe siècle, 5 €.

20:45 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (3)

dimanche, 18 décembre 2005

Houellebecq, par Demonpion

Une enquête biaisée

(article paru dans Le Journal de la Culture n° 17)

Dans sa biographie « non autorisée », Denis Demonpion, journaliste au Point, mène l’enquête sur Michel Houellebecq, ce phénomène des médias ; il éprouve une réelle admiration pour l’œuvre, ce qui ne l’empêche pas de garder une distance critique envers le « personnage » et d’estimer que, sous ses airs gauches et indolents, l’homme est un calculateur très habile, « un orfèvre en manipulation, un maître en dissimulation ». La dernière phrase du livre résume sa thèse : « De manière pesée, appliquée, méthodique, Michel Houellebecq construit sa vie comme un roman, et il en use magistralement. »

Dans sa biographie « non autorisée », Denis Demonpion, journaliste au Point, mène l’enquête sur Michel Houellebecq, ce phénomène des médias ; il éprouve une réelle admiration pour l’œuvre, ce qui ne l’empêche pas de garder une distance critique envers le « personnage » et d’estimer que, sous ses airs gauches et indolents, l’homme est un calculateur très habile, « un orfèvre en manipulation, un maître en dissimulation ». La dernière phrase du livre résume sa thèse : « De manière pesée, appliquée, méthodique, Michel Houellebecq construit sa vie comme un roman, et il en use magistralement. »

Mais les deux preuves apportées par le biographe, ces petits arrangements avec l’état civil, à savoir l’utilisation d’un pseudonyme et le rajeunissement de deux ans, ne sont pas très convaincantes.

D’abord, le pseudonyme. Nombre d’auteurs ont recours à un pseudonyme, sans qu’on en tire de conclusion aussi radicale. L’emprunt de « Houellebecq » peut être vu comme un hommage rendu à sa grand-mère paternelle Henriette, qui l’a élevé et a été la seule à lui donner de l’amour, ainsi qu’une façon de rejeter une existence malheureuse vécue sous le nom de Thomas.

Quant à la falsification supposée de l’année de naissance, jeu d’écriture que Houellebecq aurait selon Demonpion transposé avec malignité dans la différence d’âge des deux héros des Particules élémentaires (l’aîné Bruno né en 1956, Michel le cadet en 1958), Houellebecq s’en explique dans le journal « Mourir » qu’il a mis en ligne sur internet (www.michelhouellebecq.com) :

« Je suis né en 1956 ou en 1958, je ne sais pas. Plus probablement en 1958. Ma mère m’a toujours raconté qu’elle avait trafiqué l’acte de naissance pour me permettre de rentrer à l’école à quatre ans au lieu de six – je suppose qu’il n’y avait pas de maternelle à l’époque. Elle s’était persuadée que j’étais un surdoué – parce qu’à l’âge de trois ans, paraît-il, j’avais appris à lire tout seul, avec des cubes, et qu’un soir en rentrant elle m’avait retrouvé, à sa grande surprise, lisant tranquillement le journal.

Qu’elle ait eu le pouvoir de le faire, ça ne fait aucun doute : les actes d’état civil étaient manuscrits et approximatifs, et elle faisait vraiment partie des notables à l’époque à La Réunion, elle y avait des relations puissantes. »

Cette biographie bien enlevée, d’une écriture alerte, contient, à défaut de révélations fracassantes, bien des éléments intéressants sur le parcours de Houellebecq : ses études d’ingénieur agronome, titre qu’il partage avec Alain Robbe-Grillet ; son passage à l’école Louis-Lumière où il a appris les techniques du cinéma (ce qui laisse présager qu’il n’abordera pas en naïf absolu la réalisation de son prochain film) ; sa relation privilégiée avec Michel Bulteau, son véritable découvreur ; le rôle moteur de Raphaël Sorin ; ses quinze années d’informaticien (qui l’inspireront tant pour son premier roman), dont les six dernières à l’Assemblée nationale, boulot de subsistance qu’il vit dans la désespérance mais dont il s’acquitte avec conscience ; ses deux mariages ; son impossibilité de placer auprès des éditeurs le manuscrit d’ Extension du domaine de la lutte, cette œuvre aujourd’hui culte, et le combat de sa femme Marie-Pierre et de Dominique Noguez pour arracher à Maurice Nadeau la publication du manuscrit ; les démêlés avec les membres doctrinaires de la Revue Perpendiculaire, vrais commissaires politiques auxquels Demonpion accorde trop d’importance ; sa brève expérience de la chanson et de la scène (il a fait l’Olympia !), que Didier Saltron présente ainsi : « Un grand moment de catastrophe musicale. Avec sa dégaine de dépanneur en informatique venu de Villepinte, il swinguait comme un fer à repasser. » ; la détresse du couple Houellebecq en Irlande, harcelés et insultés au téléphone après les déclarations de l’auteur sur l’Islam, l’aide et le refuge apportés par Michel Déon.

Côté sensationnel, Demonpion a retrouvé et interrogé les parents de l’écrivain. Celui-ci s’est brouillé violemment avec ses géniteurs, qu’il accuse, avec raison, de l’avoir abandonné. « Je les ai très peu vus pendant mon enfance. En un sens, c’était des précurseurs du vaste mouvement de dissolution familiale qui allait suivre. » Demonpion leur fait la part trop belle et se fie trop à leur parole, notamment celle de la mère, qui manipule l’interviewer. Après avoir lu les œuvres (dans Les particules élémentaires, elle apparaît même sous son véritable nom de jeune fille), on l’imaginait monstrueuse ; après avoir lu ses déclarations recueillies dans ce livre, l’opinion risque d’être encore plus sévère. Militante permanente qui s’est occupé des déshérités de la terre entière mais ne s’est jamais occupé des siens, elle va jusqu’à livrer ce jugement incroyable sur son fils : « Un surdoué mental, un sous-doué affectif » ! (A qui la faute ? a-t-on envie de lui rétorquer.)

Ce livre est aussi la saga d’une réussite exceptionnelle, celle d’un homme parti de rien, sans atouts, parvenu avec méthode et pugnacité au sommet de la littérature internationale. On savoure rétrospectivement cet extrait d’une lettre du 15 août 1990, où il parle de ses premières publications de poésie : « Si ça continue, je vais en arriver au point (théoriquement impossible) où la littérature constituera, non seulement ma principale source d’intérêts, mais également ma principale source de revenus. Il vaudrait mieux pas, car ça signifierait des revenus vraiment ridicules. »

Si le livre s’intitule Houellebecq non autorisé, c’est parce que le « sujet d’étude » n’a pas voulu collaborer à cette biographie ni répondre aux questions de Demonpion. Les approches sont exposées avec clarté, et Houellebecq reprend les mêmes choses dans son Journal : « C’est alors qu’une idée m’est venue, que je continue à trouver éblouissante. Je laisserais Demorpion (sic) écrire sa biographie, enquêter, etc., puis il me remettrait son manuscrit terminé. Je le lirais, puis j’y rajouterais des notes de bas de page. Je n’interviendrais en aucune manière sur le texte de l’auteur, mais lui-même s’engageait à un respect total pour mes notes. On obtiendrait au final un objet curieux, ne ressemblant à mon avis à rien de ce qui a pu être fait dans ce domaine. ». Il est certain que l’on a raté là l’occasion d’un grand livre, original et contradictoire.

Traquant, avec le travers commun des biographes, des similitudes entre la vie du romancier et ses créatures romanesques, en tirant des conclusions parfois hâtives, écrivant quelques naïvetés, traînant un indécrottable fond de politiquement correct, Demonpion ne convainc pas mais livre néanmoins un ouvrage plutôt attachant et un portrait plus nuancé qu’on n’aurait pu le craindre de ce grand provocateur - qui répond simplement après la tempête provoquée par ses œuvres : « Si on ne peut plus rien écrire, il n’y a plus qu’à aller se coucher et faire des dominos. »

Houellebecq non autorisé, enquête sur un phénomène, par Denis Demonpion, Maren Sell éditeurs, 20 euros.

11:29 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (2)

lundi, 14 novembre 2005

L'Irlande de Michel Déon

Pages irlandaises (article paru dans Le Journal de la Culture n° 16)

Michel Déon, auteur d’une œuvre romanesque importante, membre de l’Académie française, a partagé l’essentiel de sa vie entre la Grèce et l’Irlande. Après des pages grecques, il nous livre des pages irlandaises, chroniques entrelacées de souvenirs, de portraits, de légendes, empreintes d’un amour non exempt de lucidité, relevant aussi bien quelques défauts éternels de ce peuple (qui sont autant de qualités) que les ravages exercés par le modernisme et le tourisme sur la tradition.

Michel Déon, auteur d’une œuvre romanesque importante, membre de l’Académie française, a partagé l’essentiel de sa vie entre la Grèce et l’Irlande. Après des pages grecques, il nous livre des pages irlandaises, chroniques entrelacées de souvenirs, de portraits, de légendes, empreintes d’un amour non exempt de lucidité, relevant aussi bien quelques défauts éternels de ce peuple (qui sont autant de qualités) que les ravages exercés par le modernisme et le tourisme sur la tradition.

De ces pages consacrées à l’Ouest du pays (Déon s’est installé dans le comté Galway et y vit l’automne et l’hiver, soit au rebours de la saison touristique, quand le climat est le plus sauvage), se détachent quelques personnages aujourd’hui disparus : la grande Sarah, « esprit régnant des tourbières, des eaux noires et des monts perdus dans la brume », partie sur les routes après la mort de ses six enfants, se parlant à elle-même, faisant les demandes et les réponses, théâtre pathétique sans personne ; Derek T., « gentilhomme de loisir », fin de race, issu de cette moyenne aristocratie anglaise venue sur les traces de Cromwell, noblesse déchue et ruinée entretenant l’illusion de fastes impossibles, et qui se suicide ; Tim, le facteur à bicyclette sous le vent et la pluie, refusant de prendre sa retraite pour ne pas signer son arrêt de mort ; Pat-Jo le maçon qui n’ayant jamais quitté son comté, part sans inquiétude à Lourdes guérir de la lèpre ; Lady H., châtelaine originale et généreuse de Dun Guaire à Kinvarra, qui monte en amazone dans les chasses ; des solitaires croisés sur les routes, près des tourbières, ou dans des forêts hantées par la sorcière, la banshee ; une visite de Thoor Ballylee, la tour austère de Yeats, le grand poète prix Nobel, tour dont il s’échappait pour retrouver à Coole Park, dans une ambiance religieusement littéraire, lady Gregory et ses fastes ; la poursuite de l’ombre de Yeats dans son Sligo natal, près de Benbulgen, énigme de la nature, caillou météorite jeté sur la plage ; des portraits d’écrivains irlandais originaux, dont Ulick O’Connor, pugiliste et avocat, ou John McGahern.

L’Irlande essentielle, éternelle ? Au-delà des paysages et des êtres, le verbe. Ce « délire verbal irlandais qui oscille entre la fête et le désespoir », et ce gift of gab, don du bagout, l’humour présent jusque dans le sacré de la mythologie. « Le Verbe est l’arme absolue des peuples qui refusent de se soumettre à un oppresseur. La liberté reconquise, le Verbe reste une griserie, un remède contre les lourdeurs et les vicissitudes de ce monde. » C’est aussi une condition de survie. « La vie de la verte Erin est toujours en péril. Si les hommes de pensée n’y veillaient plus, son histoire, ses cauchemars, ses songes féeriques, son extraordinaire faculté de s’évader de l’épuisante réalité, pour vivre de fantasmes, seraient à jamais oubliés. »

Car l’Irlande est née de son propre songe, de sa situation insulaire, à l’extrême de l’Occident, de son paysage aride et sublime, de sa pauvreté, de la longue occupation anglaise et de la résistance intérieure des habitants.

La complicité, la proximité de Déon avec l’Irlande, qui n’est pas une assimilation (il se refuse ainsi à avoir une opinion sur le conflit de l’Ulster, il reste un « étranger en résidence, si longue que soit déjà cette résidence ») lui permettent d’appréhender cette si grande originalité de ses habitants. Et on ne pourra lui reprocher que de ne pas aller dans les pubs boire de la bière, ces deux institutions irlandaises (ou il s’en cache bien !)

Ce livre est le portrait d’une Irlande largement passée, d’une âme et d’un idéal mis à mal par l’évolution et l’intégration dans la communauté européenne, intégration dont le pays a certes financièrement profité. « Ô mes enfants, qu’êtes-vous en train de faire d’un des plus poétiques pays d’Europe ? » Regret d’un rythme et d’un mode de vie étranger à toute rentabilité, regret de ce bétail errant sur les routes, et surtout de ces troupeaux de moutons qui soudain vous encerclent, « mer de laine frisée » et dont on attend sans impatience la fin du passage.

On se dit que Déon a la nostalgie, comme tout individu de son âge, et depuis que l’homme est sur terre, ne s’est-il pas toujours dit que c’était mieux avant, surtout du temps de sa jeunesse, et que le monde est en décadence ? Et cependant, sans nier ce phénomène très humain, force est de constater que le pays a changé objectivement, comme bien d’autres en Europe. Les nouvelles constructions, « champignons vénéneux » par leur forme et leur couleur, sont plus laides ; les habitants sont moins beaux. « Je regarde autour de nous : les Irlandais auraient-ils, sans que je m’en sois aperçu, pris tellement de poids ces dernières années qu’à table les fesses débordent des chaises paillées et les seins bondissent hors des corsages ? Ou est-ce que, porté par mon enthousiasme et hanté par l’histoire de la grande famine de 1848-1850, je ne les ai pas vus s’empâter à ce point ? » Il n’est en effet que de se promener par les rues de Dublin pour constater avec effarement le nombre grandissant d’obèses dans les rues, sans proportion avec ce que l’on peut voir en France. « La prospérité s’est abattue sur l’Irlande comme la pédophilie sur le bas-clergé.»

« Cast a cold Eye / On Life, on Death, / Horseman, pass by!” (Regarde froidement – la vie, la mort – Cavalier, passe ton chemin !) écrivait Yeats peu avant sa mort, vers qui donnent son titre à ce recueil. Déon trace (et retrace) des figures qui n’existent plus, qui incarnaient au plus haut point l’Irlande des tourbes, des landes, des songes et des mythes, et qui ne reviendront plus (comme peut-être la figure même d’écrivain que l’auteur représente). Mais, derrière un certain désenchantement, se devine l’espoir que le pays éternel, secret, résiste à la mode et à l’assimilation, car « Les hommes n’ont pas besoin de raison mais de surnaturel. »

Michel Déon, Cavalier, passe ton chemin ! pages irlandaises, Gallimard, 16,50 €

07:31 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (3)

lundi, 10 octobre 2005

L'anti traité d'athéologie

Dans Le Figaro Magazine, quelques « bonnes feuilles » du dernier ouvrage de Matthieu Baumier, paru aux Presses de la Renaissance, L’anti traité d’athéologie, en réponse au best-seller de Michel Onfray :

http://www.lefigaro.fr/magazine/20051008.MAG0017.html

Présentation de l'éditeur

Présentation de l'éditeur

En quelques années, Michel Onfray est devenu le principal promoteur d'un antichristianisme militant sans équivalent dans le paysage intellectuel français.

Campant sur des positions équivoques définies arbitrairement comme un " nietzschéisme de gauche ", l'auteur du Traité d'athéologie fait de l'hédonisme le stade ultime d'une civilisation du plaisir et de la jouissance. Son opposition radicale violente aux trois monothéismes fondateurs de civilisations - le judaïsme, le christianisme et l'islam - constitue l'armature d'un mode de pensée dont les failles sont ici découvertes, mises à nu. Avec rigueur et minutie, Matthieu Baumier démonte le système Onfray point par point, thème par thème, argument par argument. L'aveuglement militant et les approximations d'Onfray - dont les méthodes et les références relèvent ici plus du sophisme que de la philosophie -, apparaissent alors avec une évidence qui ne peut laisser insensible.

21:55 Publié dans Lectures | Lien permanent

jeudi, 29 septembre 2005

L'Oie Plate a son site

L’Oie Plate, éditeur d’ouvrages pratiques pour les auteurs, ouvre son site internet.

A cette occasion, je remets en ligne l’article que j’avais écrit lors de la sortie en mars 2005 de l’annuaire Audace :

L’infatigable Roger Gaillard nous a livré pour le Salon du Livre de Paris 2005 sa nouvelle édition de l’annuaire AUDACE, Annuaire à l’Usage Des Auteurs Cherchant un Editeur, dont la première version a déjà près de 20 ans ! Ouvrage longtemps retardé par les difficultés rencontrées l’an dernier par le Calcre, précédent éditeur de l’annuaire. Les choses étant complexes par ailleurs, voici la situation actuelle : le Calcre, mis en liquidation judiciaire, n’existe plus. Une nouvelle association, Cose-Calcre, dont j’ai déjà parlé, a repris les buts du Calcre ainsi que la gestion du magazine Ecrire & Editer et la diffusion de livres pratiques pour les auteurs. Parallèlement, d’anciens bénévoles du Calcre (l’ex noyau dur) ont créé une maison d’édition, L’Oie plate, qui édite désormais Audace ainsi qu’un ouvrage de Marc Autret, 150 questions sur l’édition (voir http://marcautret.free.fr ). Pourquoi l’Oie plate ? Pourquoi pas ? C’est en tout cas, au-delà d’un logo rigolo, un acronyme forgé par le facétieux Roger et qui signifie « Observatoire Indépendant de l’Edition Pour Les Auteurs Très Exigeants » !

L’infatigable Roger Gaillard nous a livré pour le Salon du Livre de Paris 2005 sa nouvelle édition de l’annuaire AUDACE, Annuaire à l’Usage Des Auteurs Cherchant un Editeur, dont la première version a déjà près de 20 ans ! Ouvrage longtemps retardé par les difficultés rencontrées l’an dernier par le Calcre, précédent éditeur de l’annuaire. Les choses étant complexes par ailleurs, voici la situation actuelle : le Calcre, mis en liquidation judiciaire, n’existe plus. Une nouvelle association, Cose-Calcre, dont j’ai déjà parlé, a repris les buts du Calcre ainsi que la gestion du magazine Ecrire & Editer et la diffusion de livres pratiques pour les auteurs. Parallèlement, d’anciens bénévoles du Calcre (l’ex noyau dur) ont créé une maison d’édition, L’Oie plate, qui édite désormais Audace ainsi qu’un ouvrage de Marc Autret, 150 questions sur l’édition (voir http://marcautret.free.fr ). Pourquoi l’Oie plate ? Pourquoi pas ? C’est en tout cas, au-delà d’un logo rigolo, un acronyme forgé par le facétieux Roger et qui signifie « Observatoire Indépendant de l’Edition Pour Les Auteurs Très Exigeants » !

On ne présente plus cet annuaire, mais il n’a jamais été aussi gros et riche d’informations : 1097 éditeurs de littérature (dont 627 de romans, 489 de poésie, 440 de contes et nouvelles, 207 de théâtre, etc.) sont répertoriés, chacun sur une fiche d’une demie page comprenant coordonnées complètes, données chiffrées et commentaires. Audace répond aux questions que se posent les postulants à l’édition : quelle est la politique éditoriale de tel éditeur ? Quel type de contrat propose-t-il ? Quelle est sa taille ? Combien de titres par an ? Publie-t-il une revue ? Pratique-t-il le compte d’auteur ? Accepte-t-il des auteurs débutants ? Combien reçoit-il de manuscrits ? Quel sera son délai de réponse ?...

Audace est bourré de conseils pratiques. Il donne les clés des contrats d’édition. Il conseille les débutants sur la présentation et la protection du manuscrit, explique le rôle des comités de lecture. Mais au-delà de ces informations, Audace s’engage, notamment dans le domaine de l’édition à compte d’auteur, critiquant les éditeurs prestataires, les recommandant ou les déconseillant. Couvrant tout le spectre de l’édition, cet annuaire peut se révéler utile à tout auteur.

54 € + 5 € de port, soit 59 €.

Disponible auprès de

L’Oie plate, B.P. 17, 94404 Vitry Cedex.

site internet : www.loieplate.com

contact : info@loieplate.com

*

Et aussi : 150 questions sur l'édition, antisèche à l'usage des auteurs, de Marc Autret, 19 € (+ 3 € de port)

Comment démarcher les éditeurs, préparer son tapuscrit, négocier un contrat, obtenir un à-valoir, placer une traduction, corriger des épreuves, protéger un texte, se faire attribuer un ISBN, chiffrer les coûts de l’impression numérique, détecter un contrat suspect, publier sous pseudonyme, diffuser une œuvre sur le net… ? En 150 articles et 240 pages, ce guide arme les auteurs de stratégies concrètes pour affronter le droit, les contrats et les pratiques de l’édition. Qu’il soit romancier, poète, journaliste, traducteur…, le « chercheur d’éditeur » trouvera ici toutes les clefs pour mener à bien un projet réaliste.

Comment démarcher les éditeurs, préparer son tapuscrit, négocier un contrat, obtenir un à-valoir, placer une traduction, corriger des épreuves, protéger un texte, se faire attribuer un ISBN, chiffrer les coûts de l’impression numérique, détecter un contrat suspect, publier sous pseudonyme, diffuser une œuvre sur le net… ? En 150 articles et 240 pages, ce guide arme les auteurs de stratégies concrètes pour affronter le droit, les contrats et les pratiques de l’édition. Qu’il soit romancier, poète, journaliste, traducteur…, le « chercheur d’éditeur » trouvera ici toutes les clefs pour mener à bien un projet réaliste.

19:30 Publié dans Lectures | Lien permanent

mardi, 06 septembre 2005

La possibilité d'une île

Par cet article, je suis bien conscient d’entrer dans une zone de turbulences. Parler, écrire de Houellebecq ne peut plus se faire dans la sérénité, rarement un auteur a été l’objet d’une telle passion (la « bataille d’Hernani » autour de Hugo en 1830 devait être bien modeste en comparaison !), adulé par les uns, vomi et exécré par les autres, selon une ligne de partage un peu irrationnelle, des clivages qui ne sont ni classiques, ni logiques. Mais, face à une critique largement indigne, dans les torrents de hargne et de mauvaise foi actuellement déversés par certains journalistes installés contre un auteur seul au monde de sa création (malgré l’inouï tapage), il devient urgent et essentiel de témoigner, comme simple lecteur, de dire à quel point l’irruption de Houellebecq dans les lettres françaises et dans la littérature internationale est une chance, un séisme salutaire, dire à quel point cette œuvre est bien autre chose que son écume médiatique, le plan médias de ses éditeurs et le fracas de scandale couvrant la voix si nouvelle qui nous parle du monde et de nous-mêmes.

Par cet article, je suis bien conscient d’entrer dans une zone de turbulences. Parler, écrire de Houellebecq ne peut plus se faire dans la sérénité, rarement un auteur a été l’objet d’une telle passion (la « bataille d’Hernani » autour de Hugo en 1830 devait être bien modeste en comparaison !), adulé par les uns, vomi et exécré par les autres, selon une ligne de partage un peu irrationnelle, des clivages qui ne sont ni classiques, ni logiques. Mais, face à une critique largement indigne, dans les torrents de hargne et de mauvaise foi actuellement déversés par certains journalistes installés contre un auteur seul au monde de sa création (malgré l’inouï tapage), il devient urgent et essentiel de témoigner, comme simple lecteur, de dire à quel point l’irruption de Houellebecq dans les lettres françaises et dans la littérature internationale est une chance, un séisme salutaire, dire à quel point cette œuvre est bien autre chose que son écume médiatique, le plan médias de ses éditeurs et le fracas de scandale couvrant la voix si nouvelle qui nous parle du monde et de nous-mêmes.

L’une des nombreuses idées reçues qui circulent sur Houellebecq (et visant à discréditer son œuvre) est qu’il aurait produit un premier roman intéressant, Extension du domaine de la lutte, et que la suite ne serait qu’une mauvaise copie, une exploitation commerciale de ses thèmes de prédilection. Tout au contraire je pense qu’Extension du domaine de la lutte, excellent roman, n’est que le seuil et la promesse de l’œuvre future ; depuis cette publication, chaque nouveau livre frappe plus fort, nous emmène plus loin, jusqu’à ce livre-somme, complexe et ambitieux, La possibilité d’une île. Ici, dans un double mouvement, Houellebecq se concentre et se développe, l’auteur le dit lui-même, et peut-être sans malice : « Je crois que c’est mon meilleur livre. » Ce qu’il confirme dans le Journal qu’il tient désormais sur internet : « La possibilité d’une île est mon chef d’œuvre, sur le plan romanesque tout du moins.».

L’intrigue du roman a été suffisamment rapportée dans d’autres articles pour qu’on y revienne en détails ; la querelle autour de la science-fiction (le recours à ce genre dévaloriserait le livre) est un faux débat : pour peu qu’on le détourne, ou qu’on dépasse le cadre étroit de ses règles, tout genre peut servir à un livre de littérature ; Bernanos a bien écrit Un crime, qui est une sorte de roman policier, et sans rien perdre de son génie. La possibilité d'une île n'utilise d’ailleurs la SF que comme élément structurant, pour intercaler les récits avec va et vient dans le temps, et mettre en perspective le récit fondamental de Daniel1, qui est notre contemporain, "observateur acéré de la réalité contemporaine".

D’une structure entrecroisée bien plus complexe que Plateforme (que l’auteur juge curieusement raté), La possibilité d’une île est un roman sur le temps, celui de l’homme individuel, celui de l’humanité, leurs (possibles) éternités respectives. Ce roman contient, enchâssés dans le corps du texte, les aphorismes les plus saignants et cinglants que l’on ait pu lire depuis longtemps sur la déchéance physique de l’homme détruit par l’âge, « La vie commence à cinquante ans, c’est vrai ; à ceci près qu’elle se termine à quarante. », et des pages poignantes sur la détresse des personnes âgées, considérées dans nos sociétés comme de purs déchets, alors qu’une civilisation devrait « se juger au sort qu’elle réserve aux plus faibles, à ceux qui ne sont plus ni productifs ni désirables. ».

L’essentiel du roman, c’est le récit de Daniel1, humoriste à succès vivant à notre époque, récit qui sera commenté deux mille ans plus tard par ses lointains descendants clones, Daniel24 et 25, des néohumains. Le personnage de Daniel, ignoble et cynique mais lucide et en quête d’amour, « J’étais sans doute un des derniers hommes de ma génération à m’aimer suffisamment peu pour être capable d’aimer quelqu’un d’autre. », est une grande réussite. Sa position est le meilleur poste d’observation de la société moderne. Comme le fou du roi, le bouffon, le comique peut aller trop loin, sans crainte de sanction (avec même la récompense de la gloire, du sexe et de la richesse) ; tout en en faisant commerce, il dit l’abject et le révèle, il tend à la société le miroir déformé du rictus, ou le mal à peine exagéré. On a parlé de la lucidité de Houellebecq, une qualité que même ses détracteurs lui reconnaissent ; on pourrait le qualifier de voyant, car dans la vision à peine caricaturée, à peine déformée de notre présent, il révèle notre avenir. « Ce que nous essayons de créer, c’est une humanité factice, frivole, qui ne sera plus jamais accessible au sérieux ni à l’humour, qui vivra jusqu’à sa mort dans une quête de plus en plus désespérée du fun et du sexe ; une génération de kids définitifs. » En quelques formules ciselées, glaciales, définitives, qui tombent comme des condamnations, il résume les clés du fonctionnement de nos sociétés : « Dans le monde moderne on pouvait être échangiste, bi, trans, zoophile, SM, mais il était interdit d’être vieux. » ; « Augmenter les désirs jusqu’à l’insoutenable tout en rendant leur réalisation de plus en plus inaccessible, tel était le principe unique sur lequel reposait la société occidentale. » Il décrit le monde tel qu’il est, sans œillères idéologiques, montrant la violence, l’insécurité, l’ennui, le vide, la misère sexuelle et sentimentale et surtout, après la perte irrémédiable des repères et valeurs traditionnels, la place et le rôle du sexe dans notre société, sa valeur marchande, sa valeur exclusive.

Dans une de ses interviews, Houellebecq affirme être « spécialiste » de deux types de scènes : celles de sexe et de mort. La mort d’Annabelle dans Les particules élémentaires est une merveille d’émotion (avec cette phrase, sublime, « Son corps reposait à mi-hauteur, désormais inutile, analogue à un poids pur, dans la lumière. »), elle peut vraiment tirer les larmes, prouesse exceptionnelle dans la littérature, contrairement au cinéma. Dans ce nouveau livre, on trouve peu de scènes de mort, sauf la brève description de celle du chien Fox ; quant aux scènes de sexe, contrairement aux romans précédents elles ne sont pas catastrophiques mais en général heureuses et réussies, ce qui les rend du coup plus banales et conventionnelles.

Houellebecq est rejeté principalement par ceux-là qu’il dénonce, dont il décrit les ridicules et l’ignominie, et qui accaparent tous les pouvoirs : cette génération issue de 68 de libertaires alliés aux libéraux et qui tiennent la quasi totalité des médias, qui règlent la vie culturelle et universitaire. Qui font la loi – et la police de la pensée. (L’une des raisons de son succès, certes non la meilleure, tient à ce qu’il nous venge, en les moquant, de leur domination.) Toutefois, Houellebecq n’est pas réactionnaire en ce qu’il ne se place pas d’un point de vue passéiste et ne regrette pas l’état antérieur (par exemple, bien qu’il semble penser que la religion a été un ciment pour l’humanité, un rempart contre la violence et l’égoïsme des hommes, il n’a foi qu’en la science et annonce l’inévitable déclin des religions), il radiographie le présent et en projette l’ombre future, forcément sinistre, au train où vont les choses.

Que peuvent répondre les détracteurs officiels – les Naulleau, Patricola et consorts – du haut de leur position professorale, de leur prétendue culture et de leur appareil critique, à ceux que la lecture de Houellebecq a bouleversés, éclairés, consolés ? Si mes goûts proprement littéraires me porteraient plutôt vers Joyce, Mallarmé ou Kafka, les romans de Houellebecq restent ma plus grande émotion de lecture. Une approche d’ordre émotionnel qui est la reconnaissance d’une souffrance. Et d’une vérité sur l’état de notre société, laquelle parce qu’elle ne prend pas la forme d’un exposé théorique mais est incarnée par des « héros » - dont maints aspects sont certes désagréables, provocants, immoraux - nous saisit. Cet auteur a su transformer sa souffrance et son malaise en mode de connaissance.

La question de savoir dans quelle mesure Houellebecq est proche des idées ou des comportements de ses personnages m’importe moins que l’œuvre, qui seule compte et restera en définitive. Le vrai débat qui vaille de s’installer à propos de cet auteur porte sur son style. Car Houellebecq, s’il a le génie de sa vision du monde, n’a pas celui d’avoir trouvé un style littéraire unique, comme Thomas Bernhard, cet autre fabuleux « professeur de désespoir », inventeur d’un ressassement moteur et créateur, d’un procédé de répétition évolutive. Le style houellebecquien n’est pas un non-style, ou un sous-style (voir pour cela la prose journalistique), c’est un style classique, parfois un peu lourd, mais que viennent constamment relever les épices de l’humour et de la poésie, ainsi qu’un usage très maîtrisé, très créatif, du point-virgule. Loin de la perfection flaubertienne, de la musique célinienne, il se rattache aux efficaces romanciers du social, dans la ligne d’un Balzac ou d’un Zola.

Houellebecq, c’est sa force, dépasse le seul domaine de la littérature, ou se sert de la littérature pour une œuvre bien plus fondamentale de dissection de la réalité contemporaine, et, à sa façon, de moraliste, qu’il poursuivra peut-être désormais sous une forme cinématographique. Il a su décrypter, incarner et assumer le malheur du monde moderne, le concentrer en lui et le rendre sous une forme accessible à un grand nombre. Ce portrait d’une époque, ce portrait de l’homme occidental actuel, est décrit de l’intérieur, vécu dans la souffrance par un auteur qui a payé personnellement, par son enfance et son adolescence difficiles (sa fascination avouée pour Un pedigree de Modiano tient à ce malheur partagé). Chez lui, comme chez les plus grands auteurs, il y a en filigrane de l’écriture du sordide une compassion pour le genre humain, une tendresse, et même – au-delà des provocations - une faiblesse pour cette moitié de l’humanité que sont les femmes, qu’il idéalise parfois, à moitié salvatrices, comme les deux belles héroïnes de ce nouveau roman, Isabelle et Esther, « celle qui n’aime pas suffisamment le sexe, celle qui n’aime pas suffisamment l’amour ».

Le lecteur a tout à gagner à traverser le rideau de mauvaise publicité qui se fait autour de Houellebecq (et que l’auteur se fait à lui-même), à oublier le scandale, les stratégies éditoriales, les articles superficiels et expéditifs d’une critique indigente, à surmonter les préjugés : l’œuvre existe, d’une concentration, d’une force inégalées dans la récente production littéraire.

La possibilité d’une île, de Michel Houellebecq, Fayard, 22 euros.

Voir le site www.michelhouellebecq.com

06:34 Publié dans Lectures | Lien permanent

mercredi, 24 août 2005

Houellebecq, par Arrabal

La chasse à l’homme est ouverte. Haro sur Michel Houellebecq, coupable de vendre, coupable de n’être pas un écrivain maudit (ou plutôt si, maudit, mais pas dans le sens du 19e siècle…), coupable d’être, dans le désert littéraire français, le seul écrivain de sa génération d’envergure internationale. C’est que Houellebecq vise juste, et frappe fort. Donc dérange. Après l’article indigne d’Angelo Rinaldi dans Le Figaro, les agressions perfides du bien-pensant Assouline sur son blog, le pamphlet de Naulleau (si les premiers livres de Jourde et Naulleau ont été remarquables, utiles et salutaires, leur petit commerce du dénigrement ressassé commence à faire long feu…), on a donc plaisir à découvrir un livre en faveur de l’auteur des Particules élémentaires pour rétablir un peu la balance, même s’il est sans nuance ni recul, puisque dicté par l’amitié et l’admiration.

La chasse à l’homme est ouverte. Haro sur Michel Houellebecq, coupable de vendre, coupable de n’être pas un écrivain maudit (ou plutôt si, maudit, mais pas dans le sens du 19e siècle…), coupable d’être, dans le désert littéraire français, le seul écrivain de sa génération d’envergure internationale. C’est que Houellebecq vise juste, et frappe fort. Donc dérange. Après l’article indigne d’Angelo Rinaldi dans Le Figaro, les agressions perfides du bien-pensant Assouline sur son blog, le pamphlet de Naulleau (si les premiers livres de Jourde et Naulleau ont été remarquables, utiles et salutaires, leur petit commerce du dénigrement ressassé commence à faire long feu…), on a donc plaisir à découvrir un livre en faveur de l’auteur des Particules élémentaires pour rétablir un peu la balance, même s’il est sans nuance ni recul, puisque dicté par l’amitié et l’admiration.

Arrabal et Houellebecq, c’est d’abord une histoire d’amitié. Celle de deux écrivains, de deux créateurs, de deux poètes. « Une fois décédés la plupart de mes meilleurs amis tels que Beckett, Ionesco ou Topor, aujourd’hui Houellebecq occupe une place très spéciale dans ma vie. Nous parlons de théologie, de philosophie, de sciences et d’amour avec la gravité éclairante de l’humour. » Ce livre relate donc leurs rencontres, leurs conversations, les lettres échangées, le dialogue de deux esprits non conformistes.

Arrabal tient Houellebecq pour l’un des plus grands, pour un génie. « Plateforme est le traité de morale et le poème lyrique de notre temps. » Derrière la provocation reprochée par beaucoup à l’auteur de Plateforme (et qui n’est pas faite pour déplaire à Arrabal, lui-même, membre avec Topor et Jodorowsky du mouvement Panique, ayant largement pratiqué tout au long de sa vie la provocation élevée au rang de l’un des beaux-arts), provocation qui n’est que l’énoncé d’une vérité (« Celui qui dit ce qu’il pense cause des effets dévastateurs parmi les Gribouilles adeptes d’idéologies fossiles mais fortement mobilisatrices. »), Arrabal voit la profondeur de l’œuvre. Houellebecq est un sismographe, mesurant l’intensité des séismes, les connaissant si bien qu’il les prévoit et les annonce, « C’est le dernier résistant qui (sans perdre sa gaieté) témoigne face aux « bulldozers » des passeurs sous silence, des censures et des intimidations. », un témoin d’une implacable lucidité sur la situation de l’homme dans la société moderne (« les êtres humains, souvent cernés par la misère, passent leur vie dans la solitude et l’amertume. Les sentiments d’amour, de tendresse et de fraternité ont presque totalement disparu. Dans leurs rapports ils font preuve d’indifférence et parfois de cruauté. », écrit-il dans Plateforme), mais derrière ce pessimisme, se devinent la tendresse pour la femme et le rêve d’un monde meilleur.

Procédant par fragments, « arrabalesques » et « jaculatoires », sacrifiant à son goût pour la définition et l’étymologie, Arrabal tourne autour de son sujet, autour de ses thèmes et de ses obsessions, Houellebeq n’étant plus qu’une des étoiles de sa galaxie mentale. Il parle aussi beaucoup de lui-même, de ses amis et connaissances vivants ou disparus (Beigbeder, Kundera, Bennny Lévy, John Lennon, Yoko Ono, Hallier …). On est d’abord surpris et gêné par les redites, les mêmes phrases resservant d’un article à l’autre, avant de leur trouver un effet littéraire de répétition, comme la technique d’un peintre qui procéderait par petites touches, retours, avancées circulaires, pour préciser peu à peu le motif complet de sa toile. Ces répétitions deviennent une sorte d’incantation, et dans les raccourcis poétiques, les courts-circuits du sens, Arrabal trouve des formules qui sont des révélations, celle par exemple sur le clonage : « Lancelot du Lac, chevalier de la Table Ronde, rêvait d’être purifié par le Graal comme Houellebecq par le clonage. » Et Lanzarotte est Lancelot en espagnol !

En septembre 2002, Houellebecq comparaissait devant la 17e chambre du Palais de Justice de Paris pour « blasphème », un délit pourtant aboli en France depuis plus d’un siècle. Arrabal fut l’un de ses meilleurs défenseurs. Ayant été lui-même accusé en 1967 du même délit, étant passé sous le régime franquiste par les cachots de Murcie et par la prison de Carabanchel, il eut alors l’honneur d’être défendu par Cela, Aleixandre, Canetti, Paz et Beckett, futurs prix Nobel de littérature. Beckett eut cette phrase admirable pour la défense d’Arrabal : « C’est beaucoup ce que doit souffrir le poète pour écrire, n’ajoutez rien à sa propre peine. »

Au final, un portrait s’est dessiné, pas forcément conforme ni fidèle à l’intégralité de l’original, peut-être gauchi par l’amitié, mais près de l’intime de l’homme et du ressort de sa création. Un Houellebecq tendre comme ces vers reproduits de son poème Le Temps qui terminent l’ouvrage : Au fond j’ai toujours su / Que j’atteindrais l’amour / Et que cela serait / Un peu avant ma mort.

Houellebecq, de Fernando Arrabal, Le Cherche-Midi éditeur, 2005, 13 euros.

21:05 Publié dans Lectures | Lien permanent