mardi, 27 septembre 2005

Un article sur Sitartmag

En ligne sur Sitartmag, un article sur le roman Le nom :

http://www.sitartmag.com/nuel3.htm

*

Brèves

- Renseignements sur le concours de la revue Salmigondis :

http://rolandfuentes.hautetfort.com/archive/2005/09/27/concours-litteraire.html

- Un bel article sur Pierre Autin-Grenier agrémenté d’une photo de l’auteur entouré de Christian Cottet-Emard et d’un nuel glabre :

- Alors que se multiplient les blogs sans intérêt, j’ai découvert Les Carnets de JLK, tenus par Jean-Louis Kuffer, responsable des pages littéraires du quotidien 24 Heures à Lausanne et rédacteur en chef du Passe-Muraille. Un critique cultivé, ouvert, éclairé, qui a aussi une expérience d’auteur – ça ne court pas les rues ni les colonnes de la presse française.

http://carnetsdejlk.hautetfort.com/

19:15 Publié dans Annexes et dépendances | Lien permanent

mardi, 20 septembre 2005

Le Journal de la Culture n° 16

Ce dernier numéro, qui commence par une rencontre sans grand intérêt avec Chloé Delaume, s’anime en ouvrant un dossier Houellebecq : est-il un génial imposteur ? (cet énoncé laisse supposer qu’il est soit un génie, soit génial…). Deux critiques s’affrontent : d’un côté, Jean-François Patricola, auteur d’un pamphlet « Michel Houellebecq ou la provocation pemanente », dont les pages extraites et reproduites dans la revue ne sont qu’un creux verbiage peu convaincant, dénonce un « tsunami » qu’il est l’un des premiers à grossir par son propre ouvrage (et à en profiter, recueillant quelques miettes de la gloire et de l’argent liés au phénomène) ; de l’autre côté, Pierre Cormary livre une défense énamourée certes intéressante, mais si excessive et personnelle (« Merci d’être né, Michel. ») qu’elle risque de ne prêcher que les (déjà) convaincus. Donc, le mieux, c’est tout simplement de relire l’oeuvre, celle-ci valant infiniment mieux que les remous qui l’accompagnent.

Ce dernier numéro, qui commence par une rencontre sans grand intérêt avec Chloé Delaume, s’anime en ouvrant un dossier Houellebecq : est-il un génial imposteur ? (cet énoncé laisse supposer qu’il est soit un génie, soit génial…). Deux critiques s’affrontent : d’un côté, Jean-François Patricola, auteur d’un pamphlet « Michel Houellebecq ou la provocation pemanente », dont les pages extraites et reproduites dans la revue ne sont qu’un creux verbiage peu convaincant, dénonce un « tsunami » qu’il est l’un des premiers à grossir par son propre ouvrage (et à en profiter, recueillant quelques miettes de la gloire et de l’argent liés au phénomène) ; de l’autre côté, Pierre Cormary livre une défense énamourée certes intéressante, mais si excessive et personnelle (« Merci d’être né, Michel. ») qu’elle risque de ne prêcher que les (déjà) convaincus. Donc, le mieux, c’est tout simplement de relire l’oeuvre, celle-ci valant infiniment mieux que les remous qui l’accompagnent.

On retrouve les contributions de qualité et les chroniques d’Eli Flory, d’Anthony Dufraisse. Raphaël Juldé nous entraîne sur les pas des écrivains en prison, de Villon à Genet, donnant une belle page d’histoire littéraire. De nombreuses critiques, par ailleurs, fouillées sur Louis Gardel, Pierre Jourde, Renaud Camus, Michel Déon, Muriel Cerf, Didier Daeninckx, Carole Zalberg, la réédition d’un texte de Jean-Edern Hallier paru dans Tel Quel en 1960, montrent l’esprit d’ouverture qui reste la marque du Journal de la Culture.

L’originalité de la revue est de proposer aussi la publication de nouvelles, qui mettent généralement en scène des écrivains, ici Roger Nimier et François Villon, sous les plumes de Patrick de Retonféry et Amadeo del Duca. Une façon de lier la création et la critique, pour mieux embrasser la littérature.

En kiosques, 19, 50 €.

08:50 Publié dans Revues littéraires | Lien permanent

vendredi, 16 septembre 2005

Le Salon des auteurs

Organisé par l’association Cose-Calcre, le premier Salon des auteurs ouvrira ses portes les vendredi 14 et samedi 15 octobre 2005, de 9 h à 18 h, dans la mairie du 8e arrondissement de Paris, 3 rue de Lisbonne. Cette manifestation d’un genre nouveau intéresse aussi bien les écrivains, traducteurs, graphistes, artistes multimédias que les scénaristes, compositeurs, journalistes ou développeurs de logiciels. Au contraire d’une foire commerciale, le Salon des auteurs rassemble les partenaires, conseillers, institutions et prestataires susceptibles d’apporter aux auteurs, quelle que soit leur activité, les réponses et les outils dont ils ont besoin.

Tous renseignements sur le site :

http://www.salondesauteurs.fr/

*

Si vous êtes à Paris ces jours-là, vous pourrez faire d’une pierre deux coups en allant visiter le Salon de la Revue, organisé par Entrevues qui se tiendra les 15 et 16 octobre, Espace des Blancs Manteaux, Paris-4e. Vous y retrouverez entre autres le magazine Salmigondis, animé par Gilles Bailly, Emmanuelle et Roland Fuentès.

20:00 Publié dans Annexes et dépendances | Lien permanent

samedi, 10 septembre 2005

Blogs de libraires

Présentations de livres, coups de cœur, conseils de lecture, réflexion sur leur métier, les libraires ont leur mot à dire, et ouvrent des blogs. Pour le plus grand profit de la littérature, et même de la critique littéraire, car s’ils exercent cette dernière activité en amateurs, ils ont vraiment lu les livres dont ils parlent et ne les jugent pas selon des critères purement idéologiques, comme on le voit trop dans la presse.

Voici un bel exemple de ces nouveaux blogs :

ouvert par Cécile, de la librairie Lirabur, située à Bures-sur-Yvette (Essonne).

L’une des originalités de la librairie Lirabur, créée par Michel Sakarovitch, est de proposer un service d’échange de livres entre lecteurs, hors de tout circuit commercial. « Nous n’imaginions pas, en mettant en service au mois de Mai dernier notre « Bibliothèque d’échange de livres gratuits », le succès que rencontrerait la formule. Sans doute, le relais médiatique dont nous avons bénéficié (« Eclectique » sur France Inter et un éditorial de Jérôme Garcin dans Le Nouvel Observateur), a-t-il permis de mieux faire connaître cette initiative. Nous avons reçu des centaines de livres, à l’unité ou par cartons entiers, ainsi que beaucoup d’encouragements. Mais le plus stimulant est de voir la vitesse à laquelle cette bibliothèque extérieure est dévalisée. Les emprunteurs de livres gratuits ne sont, pour beaucoup d’entre eux, pas clients de la librairie. Et l’impression d’avoir plus ou moins créé un nouveau lectorat nous donne une satisfaction supplémentaire. Nous disposons encore, pour le moment, d’une belle provision de livres qui nous ont été fournis mais nous allons très bientôt avoir besoin de nouveaux dons. »

06:25 Publié dans Annexes et dépendances | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 06 septembre 2005

La possibilité d'une île

Par cet article, je suis bien conscient d’entrer dans une zone de turbulences. Parler, écrire de Houellebecq ne peut plus se faire dans la sérénité, rarement un auteur a été l’objet d’une telle passion (la « bataille d’Hernani » autour de Hugo en 1830 devait être bien modeste en comparaison !), adulé par les uns, vomi et exécré par les autres, selon une ligne de partage un peu irrationnelle, des clivages qui ne sont ni classiques, ni logiques. Mais, face à une critique largement indigne, dans les torrents de hargne et de mauvaise foi actuellement déversés par certains journalistes installés contre un auteur seul au monde de sa création (malgré l’inouï tapage), il devient urgent et essentiel de témoigner, comme simple lecteur, de dire à quel point l’irruption de Houellebecq dans les lettres françaises et dans la littérature internationale est une chance, un séisme salutaire, dire à quel point cette œuvre est bien autre chose que son écume médiatique, le plan médias de ses éditeurs et le fracas de scandale couvrant la voix si nouvelle qui nous parle du monde et de nous-mêmes.

Par cet article, je suis bien conscient d’entrer dans une zone de turbulences. Parler, écrire de Houellebecq ne peut plus se faire dans la sérénité, rarement un auteur a été l’objet d’une telle passion (la « bataille d’Hernani » autour de Hugo en 1830 devait être bien modeste en comparaison !), adulé par les uns, vomi et exécré par les autres, selon une ligne de partage un peu irrationnelle, des clivages qui ne sont ni classiques, ni logiques. Mais, face à une critique largement indigne, dans les torrents de hargne et de mauvaise foi actuellement déversés par certains journalistes installés contre un auteur seul au monde de sa création (malgré l’inouï tapage), il devient urgent et essentiel de témoigner, comme simple lecteur, de dire à quel point l’irruption de Houellebecq dans les lettres françaises et dans la littérature internationale est une chance, un séisme salutaire, dire à quel point cette œuvre est bien autre chose que son écume médiatique, le plan médias de ses éditeurs et le fracas de scandale couvrant la voix si nouvelle qui nous parle du monde et de nous-mêmes.

L’une des nombreuses idées reçues qui circulent sur Houellebecq (et visant à discréditer son œuvre) est qu’il aurait produit un premier roman intéressant, Extension du domaine de la lutte, et que la suite ne serait qu’une mauvaise copie, une exploitation commerciale de ses thèmes de prédilection. Tout au contraire je pense qu’Extension du domaine de la lutte, excellent roman, n’est que le seuil et la promesse de l’œuvre future ; depuis cette publication, chaque nouveau livre frappe plus fort, nous emmène plus loin, jusqu’à ce livre-somme, complexe et ambitieux, La possibilité d’une île. Ici, dans un double mouvement, Houellebecq se concentre et se développe, l’auteur le dit lui-même, et peut-être sans malice : « Je crois que c’est mon meilleur livre. » Ce qu’il confirme dans le Journal qu’il tient désormais sur internet : « La possibilité d’une île est mon chef d’œuvre, sur le plan romanesque tout du moins.».

L’intrigue du roman a été suffisamment rapportée dans d’autres articles pour qu’on y revienne en détails ; la querelle autour de la science-fiction (le recours à ce genre dévaloriserait le livre) est un faux débat : pour peu qu’on le détourne, ou qu’on dépasse le cadre étroit de ses règles, tout genre peut servir à un livre de littérature ; Bernanos a bien écrit Un crime, qui est une sorte de roman policier, et sans rien perdre de son génie. La possibilité d'une île n'utilise d’ailleurs la SF que comme élément structurant, pour intercaler les récits avec va et vient dans le temps, et mettre en perspective le récit fondamental de Daniel1, qui est notre contemporain, "observateur acéré de la réalité contemporaine".

D’une structure entrecroisée bien plus complexe que Plateforme (que l’auteur juge curieusement raté), La possibilité d’une île est un roman sur le temps, celui de l’homme individuel, celui de l’humanité, leurs (possibles) éternités respectives. Ce roman contient, enchâssés dans le corps du texte, les aphorismes les plus saignants et cinglants que l’on ait pu lire depuis longtemps sur la déchéance physique de l’homme détruit par l’âge, « La vie commence à cinquante ans, c’est vrai ; à ceci près qu’elle se termine à quarante. », et des pages poignantes sur la détresse des personnes âgées, considérées dans nos sociétés comme de purs déchets, alors qu’une civilisation devrait « se juger au sort qu’elle réserve aux plus faibles, à ceux qui ne sont plus ni productifs ni désirables. ».

L’essentiel du roman, c’est le récit de Daniel1, humoriste à succès vivant à notre époque, récit qui sera commenté deux mille ans plus tard par ses lointains descendants clones, Daniel24 et 25, des néohumains. Le personnage de Daniel, ignoble et cynique mais lucide et en quête d’amour, « J’étais sans doute un des derniers hommes de ma génération à m’aimer suffisamment peu pour être capable d’aimer quelqu’un d’autre. », est une grande réussite. Sa position est le meilleur poste d’observation de la société moderne. Comme le fou du roi, le bouffon, le comique peut aller trop loin, sans crainte de sanction (avec même la récompense de la gloire, du sexe et de la richesse) ; tout en en faisant commerce, il dit l’abject et le révèle, il tend à la société le miroir déformé du rictus, ou le mal à peine exagéré. On a parlé de la lucidité de Houellebecq, une qualité que même ses détracteurs lui reconnaissent ; on pourrait le qualifier de voyant, car dans la vision à peine caricaturée, à peine déformée de notre présent, il révèle notre avenir. « Ce que nous essayons de créer, c’est une humanité factice, frivole, qui ne sera plus jamais accessible au sérieux ni à l’humour, qui vivra jusqu’à sa mort dans une quête de plus en plus désespérée du fun et du sexe ; une génération de kids définitifs. » En quelques formules ciselées, glaciales, définitives, qui tombent comme des condamnations, il résume les clés du fonctionnement de nos sociétés : « Dans le monde moderne on pouvait être échangiste, bi, trans, zoophile, SM, mais il était interdit d’être vieux. » ; « Augmenter les désirs jusqu’à l’insoutenable tout en rendant leur réalisation de plus en plus inaccessible, tel était le principe unique sur lequel reposait la société occidentale. » Il décrit le monde tel qu’il est, sans œillères idéologiques, montrant la violence, l’insécurité, l’ennui, le vide, la misère sexuelle et sentimentale et surtout, après la perte irrémédiable des repères et valeurs traditionnels, la place et le rôle du sexe dans notre société, sa valeur marchande, sa valeur exclusive.

Dans une de ses interviews, Houellebecq affirme être « spécialiste » de deux types de scènes : celles de sexe et de mort. La mort d’Annabelle dans Les particules élémentaires est une merveille d’émotion (avec cette phrase, sublime, « Son corps reposait à mi-hauteur, désormais inutile, analogue à un poids pur, dans la lumière. »), elle peut vraiment tirer les larmes, prouesse exceptionnelle dans la littérature, contrairement au cinéma. Dans ce nouveau livre, on trouve peu de scènes de mort, sauf la brève description de celle du chien Fox ; quant aux scènes de sexe, contrairement aux romans précédents elles ne sont pas catastrophiques mais en général heureuses et réussies, ce qui les rend du coup plus banales et conventionnelles.

Houellebecq est rejeté principalement par ceux-là qu’il dénonce, dont il décrit les ridicules et l’ignominie, et qui accaparent tous les pouvoirs : cette génération issue de 68 de libertaires alliés aux libéraux et qui tiennent la quasi totalité des médias, qui règlent la vie culturelle et universitaire. Qui font la loi – et la police de la pensée. (L’une des raisons de son succès, certes non la meilleure, tient à ce qu’il nous venge, en les moquant, de leur domination.) Toutefois, Houellebecq n’est pas réactionnaire en ce qu’il ne se place pas d’un point de vue passéiste et ne regrette pas l’état antérieur (par exemple, bien qu’il semble penser que la religion a été un ciment pour l’humanité, un rempart contre la violence et l’égoïsme des hommes, il n’a foi qu’en la science et annonce l’inévitable déclin des religions), il radiographie le présent et en projette l’ombre future, forcément sinistre, au train où vont les choses.

Que peuvent répondre les détracteurs officiels – les Naulleau, Patricola et consorts – du haut de leur position professorale, de leur prétendue culture et de leur appareil critique, à ceux que la lecture de Houellebecq a bouleversés, éclairés, consolés ? Si mes goûts proprement littéraires me porteraient plutôt vers Joyce, Mallarmé ou Kafka, les romans de Houellebecq restent ma plus grande émotion de lecture. Une approche d’ordre émotionnel qui est la reconnaissance d’une souffrance. Et d’une vérité sur l’état de notre société, laquelle parce qu’elle ne prend pas la forme d’un exposé théorique mais est incarnée par des « héros » - dont maints aspects sont certes désagréables, provocants, immoraux - nous saisit. Cet auteur a su transformer sa souffrance et son malaise en mode de connaissance.

La question de savoir dans quelle mesure Houellebecq est proche des idées ou des comportements de ses personnages m’importe moins que l’œuvre, qui seule compte et restera en définitive. Le vrai débat qui vaille de s’installer à propos de cet auteur porte sur son style. Car Houellebecq, s’il a le génie de sa vision du monde, n’a pas celui d’avoir trouvé un style littéraire unique, comme Thomas Bernhard, cet autre fabuleux « professeur de désespoir », inventeur d’un ressassement moteur et créateur, d’un procédé de répétition évolutive. Le style houellebecquien n’est pas un non-style, ou un sous-style (voir pour cela la prose journalistique), c’est un style classique, parfois un peu lourd, mais que viennent constamment relever les épices de l’humour et de la poésie, ainsi qu’un usage très maîtrisé, très créatif, du point-virgule. Loin de la perfection flaubertienne, de la musique célinienne, il se rattache aux efficaces romanciers du social, dans la ligne d’un Balzac ou d’un Zola.

Houellebecq, c’est sa force, dépasse le seul domaine de la littérature, ou se sert de la littérature pour une œuvre bien plus fondamentale de dissection de la réalité contemporaine, et, à sa façon, de moraliste, qu’il poursuivra peut-être désormais sous une forme cinématographique. Il a su décrypter, incarner et assumer le malheur du monde moderne, le concentrer en lui et le rendre sous une forme accessible à un grand nombre. Ce portrait d’une époque, ce portrait de l’homme occidental actuel, est décrit de l’intérieur, vécu dans la souffrance par un auteur qui a payé personnellement, par son enfance et son adolescence difficiles (sa fascination avouée pour Un pedigree de Modiano tient à ce malheur partagé). Chez lui, comme chez les plus grands auteurs, il y a en filigrane de l’écriture du sordide une compassion pour le genre humain, une tendresse, et même – au-delà des provocations - une faiblesse pour cette moitié de l’humanité que sont les femmes, qu’il idéalise parfois, à moitié salvatrices, comme les deux belles héroïnes de ce nouveau roman, Isabelle et Esther, « celle qui n’aime pas suffisamment le sexe, celle qui n’aime pas suffisamment l’amour ».

Le lecteur a tout à gagner à traverser le rideau de mauvaise publicité qui se fait autour de Houellebecq (et que l’auteur se fait à lui-même), à oublier le scandale, les stratégies éditoriales, les articles superficiels et expéditifs d’une critique indigente, à surmonter les préjugés : l’œuvre existe, d’une concentration, d’une force inégalées dans la récente production littéraire.

La possibilité d’une île, de Michel Houellebecq, Fayard, 22 euros.

Voir le site www.michelhouellebecq.com

06:34 Publié dans Lectures | Lien permanent

mercredi, 31 août 2005

Pierre Autin-Grenier, un homme bien né

Alors que dans sa biographie Houellebecq non autorisé, Denis Demonpion tire mille conclusions du fait que l’auteur de La possibilité d’une île a triché sur sa date de naissance, se rajeunissant de deux ans pour brouiller les pistes et effacer son passé (et que bien des détracteurs y voient une preuve nouvelle de sa malhonnêteté), que penser du cas de l'auteur Pierre Autin-Grenier, qui se présente sur le site Pleutil :

"né le 4 avril 1952",

alors que sa fiche sur le site des auteurs recensés par l’Arald précise :

"né en 1947"

et que l’on découvre une autre date sur le site de Calou :

"né à Lyon le 4 avril 1950"

A cinq ans près, le compte est bon !

*

Ajout à la présente note : je découvre à l'instant le journal intime que Houellebecq tient désormais sur internet, et le passage où il évoque cette confusion sur sa date de naissance :

http://homepage.mac.com/michelhouellebecq/Ecrits/mourir.h...

"Je suis né en 1956 ou en 1958, je ne sais pas. Plus probablement en 1958. Ma mère m’a toujours raconté qu’elle avait trafiqué l’acte de naissance pour me permettre de rentrer à l’école à quatre ans au lieu de six – je suppose qu’il n’y avait pas de maternelle à l’époque. Elle s’était persuadée que j’étais un surdoué – parce qu’à l’âge de trois ans, paraît-il, j’avais appris à lire tout seul, avec des cubes, et qu’un soir en rentrant elle m’avait retrouvé, à sa grande surprise, lisant tranquillement le journal.

Qu’elle ait eu le pouvoir de le faire, ça ne fait aucun doute : les actes d’état civil étaient manuscrits et approximatifs, et elle faisait vraiment partie des notables à l’époque à La Réunion, elle y avait des relations puissantes."

06:20 Publié dans Humeurs | Lien permanent | Commentaires (8)

mercredi, 24 août 2005

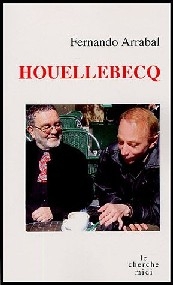

Houellebecq, par Arrabal

La chasse à l’homme est ouverte. Haro sur Michel Houellebecq, coupable de vendre, coupable de n’être pas un écrivain maudit (ou plutôt si, maudit, mais pas dans le sens du 19e siècle…), coupable d’être, dans le désert littéraire français, le seul écrivain de sa génération d’envergure internationale. C’est que Houellebecq vise juste, et frappe fort. Donc dérange. Après l’article indigne d’Angelo Rinaldi dans Le Figaro, les agressions perfides du bien-pensant Assouline sur son blog, le pamphlet de Naulleau (si les premiers livres de Jourde et Naulleau ont été remarquables, utiles et salutaires, leur petit commerce du dénigrement ressassé commence à faire long feu…), on a donc plaisir à découvrir un livre en faveur de l’auteur des Particules élémentaires pour rétablir un peu la balance, même s’il est sans nuance ni recul, puisque dicté par l’amitié et l’admiration.

La chasse à l’homme est ouverte. Haro sur Michel Houellebecq, coupable de vendre, coupable de n’être pas un écrivain maudit (ou plutôt si, maudit, mais pas dans le sens du 19e siècle…), coupable d’être, dans le désert littéraire français, le seul écrivain de sa génération d’envergure internationale. C’est que Houellebecq vise juste, et frappe fort. Donc dérange. Après l’article indigne d’Angelo Rinaldi dans Le Figaro, les agressions perfides du bien-pensant Assouline sur son blog, le pamphlet de Naulleau (si les premiers livres de Jourde et Naulleau ont été remarquables, utiles et salutaires, leur petit commerce du dénigrement ressassé commence à faire long feu…), on a donc plaisir à découvrir un livre en faveur de l’auteur des Particules élémentaires pour rétablir un peu la balance, même s’il est sans nuance ni recul, puisque dicté par l’amitié et l’admiration.

Arrabal et Houellebecq, c’est d’abord une histoire d’amitié. Celle de deux écrivains, de deux créateurs, de deux poètes. « Une fois décédés la plupart de mes meilleurs amis tels que Beckett, Ionesco ou Topor, aujourd’hui Houellebecq occupe une place très spéciale dans ma vie. Nous parlons de théologie, de philosophie, de sciences et d’amour avec la gravité éclairante de l’humour. » Ce livre relate donc leurs rencontres, leurs conversations, les lettres échangées, le dialogue de deux esprits non conformistes.

Arrabal tient Houellebecq pour l’un des plus grands, pour un génie. « Plateforme est le traité de morale et le poème lyrique de notre temps. » Derrière la provocation reprochée par beaucoup à l’auteur de Plateforme (et qui n’est pas faite pour déplaire à Arrabal, lui-même, membre avec Topor et Jodorowsky du mouvement Panique, ayant largement pratiqué tout au long de sa vie la provocation élevée au rang de l’un des beaux-arts), provocation qui n’est que l’énoncé d’une vérité (« Celui qui dit ce qu’il pense cause des effets dévastateurs parmi les Gribouilles adeptes d’idéologies fossiles mais fortement mobilisatrices. »), Arrabal voit la profondeur de l’œuvre. Houellebecq est un sismographe, mesurant l’intensité des séismes, les connaissant si bien qu’il les prévoit et les annonce, « C’est le dernier résistant qui (sans perdre sa gaieté) témoigne face aux « bulldozers » des passeurs sous silence, des censures et des intimidations. », un témoin d’une implacable lucidité sur la situation de l’homme dans la société moderne (« les êtres humains, souvent cernés par la misère, passent leur vie dans la solitude et l’amertume. Les sentiments d’amour, de tendresse et de fraternité ont presque totalement disparu. Dans leurs rapports ils font preuve d’indifférence et parfois de cruauté. », écrit-il dans Plateforme), mais derrière ce pessimisme, se devinent la tendresse pour la femme et le rêve d’un monde meilleur.

Procédant par fragments, « arrabalesques » et « jaculatoires », sacrifiant à son goût pour la définition et l’étymologie, Arrabal tourne autour de son sujet, autour de ses thèmes et de ses obsessions, Houellebeq n’étant plus qu’une des étoiles de sa galaxie mentale. Il parle aussi beaucoup de lui-même, de ses amis et connaissances vivants ou disparus (Beigbeder, Kundera, Bennny Lévy, John Lennon, Yoko Ono, Hallier …). On est d’abord surpris et gêné par les redites, les mêmes phrases resservant d’un article à l’autre, avant de leur trouver un effet littéraire de répétition, comme la technique d’un peintre qui procéderait par petites touches, retours, avancées circulaires, pour préciser peu à peu le motif complet de sa toile. Ces répétitions deviennent une sorte d’incantation, et dans les raccourcis poétiques, les courts-circuits du sens, Arrabal trouve des formules qui sont des révélations, celle par exemple sur le clonage : « Lancelot du Lac, chevalier de la Table Ronde, rêvait d’être purifié par le Graal comme Houellebecq par le clonage. » Et Lanzarotte est Lancelot en espagnol !

En septembre 2002, Houellebecq comparaissait devant la 17e chambre du Palais de Justice de Paris pour « blasphème », un délit pourtant aboli en France depuis plus d’un siècle. Arrabal fut l’un de ses meilleurs défenseurs. Ayant été lui-même accusé en 1967 du même délit, étant passé sous le régime franquiste par les cachots de Murcie et par la prison de Carabanchel, il eut alors l’honneur d’être défendu par Cela, Aleixandre, Canetti, Paz et Beckett, futurs prix Nobel de littérature. Beckett eut cette phrase admirable pour la défense d’Arrabal : « C’est beaucoup ce que doit souffrir le poète pour écrire, n’ajoutez rien à sa propre peine. »

Au final, un portrait s’est dessiné, pas forcément conforme ni fidèle à l’intégralité de l’original, peut-être gauchi par l’amitié, mais près de l’intime de l’homme et du ressort de sa création. Un Houellebecq tendre comme ces vers reproduits de son poème Le Temps qui terminent l’ouvrage : Au fond j’ai toujours su / Que j’atteindrais l’amour / Et que cela serait / Un peu avant ma mort.

Houellebecq, de Fernando Arrabal, Le Cherche-Midi éditeur, 2005, 13 euros.

21:05 Publié dans Lectures | Lien permanent