mardi, 14 juillet 2009

La "couleur de la voix" de Gabriel Le Gal

En hommage à Gabriel Le Gal, décédé le 11 juillet dernier, je republie cette note écrite le 20 mars 2006.

Depuis son premier recueil publié en 1978, Gabriel Le Gal conduit une œuvre poétique d’une grande justesse. Ses textes sont des états de grâce, de précieux équilibres, aussi simples que magiques. Son dernier recueil, Pas la peine d’aller au Japon - dont sont extraits les quelques poèmes ici reproduits - vient de paraître à la Librairie-galerie Racine.

Signalons un dossier consacré à Gabriel Le Gal sur le site d’Orage-Lagune-Express, comprenant notamment une étude de Nicole Vidal-Chich.

*

Elle n'était

Que lèvres de couleur au centre

Du petit visage ovale

Lèvres de braise

Ou de géranium odorant

Dans octobre clair

Que lèvres de rouge frémissant

Que serait le moment venu

La couleur de sa voix ?

*

Les nuages glissant vers l’Est s’amincissent

Nous laissant à découvert

Le temps nous ronge

A petits feux

A petits bruits

Aussi ténu que dents de rat

On se figure être le même

On se croit toujours le jeune homme qu’on fut

Et pour un peu on dormirait

Au bruit du discret du temps

Comme le meunier au bruit de l’eau de son moulin

*

Bien qu’il ait sous le vent et le froid

Resserré ses eaux

Le fleuve emportait par la ville

Vert et bleu le ciel

Qui s’y était glissé

*

L'employé de la mairie

qui fait le tour des pelouses

pour remettre face à l'étang

les chaises de plastique

en rangs bien alignés

ne déplacera pas celle

où repose

le jeune fardeau d'une femme

dont la chair et les yeux

à demi sommeillant

prennent et filtrent

un soleil encore favorable

il passera son chemin

et s'il a quelque regret ce n'est pas

de ce rang qui boite un peu c'est

de ce fardeau de tendresse

qu'il n'a pas osé soulever

in Pas la peine d’aller au Japon

Librairie-galerie Racine, 23 rue Racine, 75006 Paris.12 euros.

11:04 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : poésie, le gal

lundi, 15 juin 2009

Malbosque, de Gilles Bailly

«La terrasse s'avance sur une portion entièrement écroulée du mur d'enceinte. Nous surplombons la chevelure noire de la forêt qui s'étend à perte de vue. Nous avons sorti deux transats. Lui fume une pipe d'eucalyptus. Moi je hume le souffle de la canopée. Je sens la présence réconfortante des arbres. Mais leur contact me manque. J'ai erré une partie de la soirée dans les entrailles d'une gigantesque bête qui m'a digéré lentement. J'ai senti croître en moi quelque chose de sombre, remontant du fond des âges.»

Un écrivain raté qui part chercher l'inspiration dans la France profonde, un mystérieux village qui se déplace, un pacte avec le règne végétal, une expérience de reconversion civilisationnelle, un périple dans les entrailles de la terre, une Europe en cours de balkanisation: Malbosque est un recueil dont les nouvelles auraient fusionné en une seule entité, un récit de facture composite dans lequel se côtoient des éléments relevant à la fois du réalisme, du fantastique, du nonsense, de la science-fiction et du surréalisme. Le ton, souvent décalé, ne tempère jamais vraiment un lyrisme assumé et une compassion affichée pour la condition humaine. L'errance des personnages au coeur d'un monde tourmenté, au bord du gouffre, les conduira, de métamorphose en métamorphose, jusqu'à l'inévitable communion qui réconciliera tous les éléments de la Création.

Un écrivain raté qui part chercher l'inspiration dans la France profonde, un mystérieux village qui se déplace, un pacte avec le règne végétal, une expérience de reconversion civilisationnelle, un périple dans les entrailles de la terre, une Europe en cours de balkanisation: Malbosque est un recueil dont les nouvelles auraient fusionné en une seule entité, un récit de facture composite dans lequel se côtoient des éléments relevant à la fois du réalisme, du fantastique, du nonsense, de la science-fiction et du surréalisme. Le ton, souvent décalé, ne tempère jamais vraiment un lyrisme assumé et une compassion affichée pour la condition humaine. L'errance des personnages au coeur d'un monde tourmenté, au bord du gouffre, les conduira, de métamorphose en métamorphose, jusqu'à l'inévitable communion qui réconciliera tous les éléments de la Création.

Gilles Bailly, que l'on a connu animateur de la revue Salmigondis (avec Roland Fuentès), publie aux éditions La Clef d'Argent ce premier roman, lequel inaugure la nouvelle collection FiKhThOn (romans étranges et fantastiques, insolites et inclassables).

ISBN 978-2-908254-72-3 - 12 Euros.

Le site de l'éditeur : La Clef d'Argent

07:54 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, fantastique, bailly

dimanche, 19 avril 2009

Histoires naturelles, de Jules Renard

J'ai redécouvert avec ravissement les Histoires naturelles de Jules Renard. Bien avant Francis Ponge et son Parti pris des choses, Renard a réussi un « parti pris des animaux », chef d'œuvre d'observation et grande leçon de littérature.

Quelques extraits :

LE PAPILLON

Ce billet doux plié en deux cherche une adresse de fleur.

*

UNE FAMILLE D'ARBRES

C'est après avoir traversé une plaine brûlée de soleil que je les rencontre.

Ils ne demeurent pas au bord de la route, à cause du bruit. Ils habitent les champs incultes, sur une source connue des oiseaux seuls.

De loin, ils semblent impénétrables. Dès que j'approche, leurs troncs se desserrent. Ils m'accueillent avec prudence. Je peux me reposer, me rafraîchir, mais je devine qu'ils m'observent et se défient.

Ils vivent en famille, les plus âgés au milieu et les petits, ceux dont les premières feuilles viennent de naître, un peu partout, sans jamais s'écarter.

Ils mettent longtemps à mourir, et ils gardent les morts debout jusqu'à la chute en poussière.

Ils se flattent de leurs longues branches, pour s'assurer qu'ils sont tous là, comme les aveugles. Ils gesticulent de colère si le vent s'essouffle à les déraciner.

Mais entre eux aucune dispute. Ils ne murmurent que d'accord.

Je sens qu'ils doivent être ma vraie famille. J'oublierai vite l'autre. Ces arbres m'adopteront peu à peu, et pour le mériter j'apprends ce qu'il faut savoir :

Je sais déjà regarder les nuages qui passent.

Je sais aussi rester en place.

Et je sais presque me taire.

*

LES LAPINS

Dans une moitié de futaille, Lenoir et Legris, les pattes au chaud sous la fourrure, mangent comme des vaches. Ils ne font qu'un seul repas qui dure toute la journée.

Si l'on tarde à leur jeter une herbe fraîche, ils rongent l'ancienne jusqu'à la racine, et la racine même occupe les dents.

Or il vient de leur tomber un pied de salade. Ensemble Lenoir et Legris se mettent après.

Nez à nez, ils s'évertuent, hochent la tête, et les oreilles trottent.

Quand il ne reste qu'une feuille, ils la prennent, chacun par un bout, et luttent de vitesse.

Vous croiriez qu'ils jouent, s'ils ne rient pas, et que, la feuille avalée, une caresse fraternelle unira les becs.

Mais Legris se sent faiblir. Depuis hier il a le gros ventre et une poche d'eau le ballonne. Vraiment il se bourrait trop. Bien qu'une feuille de salade passe sans qu'on ait faim, il n'en peut plus. Il lâche la feuille et se couche à côté, sur ses crottes, avec des convulsions brèves.

Le voilà rigide, les pattes écartées, comme pour une réclame d'armurier : On tue net, on tue loin.

Un instant, Lenoir s'arrête de surprise. Assis en chandelier, le souffle doux, les lèvres jointes et l'oeil cerclé de rose, il regarde.

Il a l'air d'un sorcier qui pénètre un mystère.

Ses deux oreilles droites marquent l'heure suprême.

Puis elles se cassent.

Et il achève la feuille de salade.

*

LA SOURIS

Comme, à la clarté d'une lampe, je fais ma quotidienne page d'écriture, j'entends un léger bruit. Si je m'arrête, il cesse. Il recommence, dès que je gratte le papier.

C'est une souris qui s'éveille.

Je devine ses va-et-vient au bord du trou obscur où notre servante met ses torchons et ses brosses.

Elle saute par terre et trotte sur les carreaux de la cuisine. Elle passe près de la cheminée, sous l'évier, se perd dans la vaisselle, et par une série de reconnaissances qu'elle pousse de plus en plus loin, elle se rapproche de moi.

Chaque fois que je pose mon porte-plume, ce silence l'inquiète. Chaque fois que je m'en sers, elle croit peut-être qu'il y a une autre souris quelque part, et elle se rassure.

Puis je ne la vois plus. Elle est sous ma table, dans mes jambes. Elle circule d'un pied de chaise à l'autre.

Elle frôle mes sabots, en mordille le bois, ou hardiment, la voilà dessus!

Et il ne faut pas que je bouge la jambe, que je respire trop fort : elle filerait.

Mais il faut que je continue d'écrire, et de peur qu'elle ne m'abandonne à mon ennui de solitaire, j'écris des signes, des riens, petitement, menu, menu, comme elle grignote.

16:44 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, jules renard, histoires naturelles

samedi, 28 mars 2009

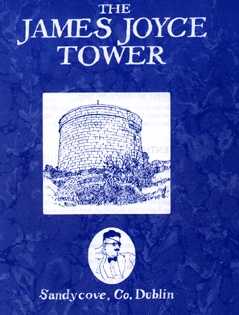

La Tour de Joyce et les premières pages d’Ulysse

L’Irlande est un pays d’écrivains (4 prix Nobel, sans compter Joyce qui ne l’a pas eu !) ; Dublin est une ville d’écrivains : le voyageur amoureux de littérature visitera le musée Dublin Writers Museum (18 Parnell Square North, Dublin 1), le James Joyce Centre, qui ravira en priorité les spécialistes et les chercheurs (35 North Great George’s street, Dublin 1) et enfin la Tour James Joyce, musée à la mémoire de l’auteur d’Ulysse.

L’Irlande est un pays d’écrivains (4 prix Nobel, sans compter Joyce qui ne l’a pas eu !) ; Dublin est une ville d’écrivains : le voyageur amoureux de littérature visitera le musée Dublin Writers Museum (18 Parnell Square North, Dublin 1), le James Joyce Centre, qui ravira en priorité les spécialistes et les chercheurs (35 North Great George’s street, Dublin 1) et enfin la Tour James Joyce, musée à la mémoire de l’auteur d’Ulysse.

La James Joyce Tower, à Sandycove, dans la banlieue sud de Dublin, au bord de la mer d’Irlande, est d’abord un merveilleux musée dédié à l’écrivain : on y trouve, dans la grande salle d’exposition et la Poudrière du rez-de-chaussée, un buste, des masques mortuaires, des photographies d’intérêt biographique, des peintures, des premières éditions, des lettres, une page du manuscrit original de Finnegan’s Wake, et des objets ayant appartenu à Joyce - une veste de chasse, sa canne, sa guitare et une cravate qu’il avait d’ailleurs offerte à Samuel Beckett. Rarement lieu n’aura été aussi bien choisi, puisque ce monument est aussi le cadre de la première scène du premier chapitre du roman Ulysse. C’est d’ailleurs l’éditeur de ce chef-d’œuvre, Sylvia Beach, qui transforma la Tour en musée en 1962. Le monument est maintenant la propriété de Dublin Tourism Enterprises qui se charge de son administration.

La Tour de Sandycove (on accède à cette petite ville par le DART, Dublin Area Rapid Transit, réseau ferré express qui traverse l’agglomération dublinoise du nord au sud) fut une des quinze Tours Martello construites en 1804 par l’Office britannique de la Guerre dans le cadre d’une stratégie visant à prévenir une éventuelle invasion napoléonienne. Tout rappelle son origine militaire : les murs d’une épaisseur de 2 mètres 50, les rails sur la terrasse, qui permettaient au gros canon de se mouvoir ; l’armée britannique occupa ce lieu et la batterie attenante jusqu’en 1904. Oliver St John Gogarty, poète, et qui poursuivait à l’époque des études de médecine, devint alors en août de la même année le premier locataire civil de l’Office de la Guerre. De nombreuses personnalités littéraires vinrent lui rendre visite durant son séjour. Il invita James Joyce, alors âgé de 22 ans et qui commençait sa carrière d’écrivain, à venir y séjourner.

Entre temps, Joyce avait écrit un poème intitulé Le Saint Office, dans lequel il attaquait avec virulence d’autres écrivains dublinois, dont Gogarty, qu’il accusait de snobisme ; il était inévitable que l’accueil réservé à Joyce, lorsqu’il daigna enfin se rendre à la Tour le 9 septembre, fut moins enthousiaste que prévu.

Quelques jours plus tard, Samuel Chevenix Trench, un ami de Gogarty qui faisait partie de l’aristocratie anglo-irlandaise les rejoignit. Il s’entêtait à parler gaélique malgré un accent anglais très prononcé, et Joyce ne l’appréciait guère.

Pendant la sixième nuit du séjour, Trench fit un cauchemar au sujet d’une panthère noire. Il se réveilla en hurlant, prit son pistolet, tira quelques coups en direction de la cheminée et se rendormit. Gogarty s’empara alors du pistolet, s’écria « Je me charge de lui ! » et tira sur la batterie de casseroles qui étaient pendues au dessus du lit de Joyce. Celui-ci quitta aussitôt la Tour pour ne jamais y revenir. Un mois après cet épisode, il prenait la route d’un exil volontaire en Europe avec sa compagne Nora Barnacle. Il ne revint en Irlande que trois fois pour de courts séjours (le dernier en 1912) ; mais toute son œuvre travaillera la mémoire de Dublin, notamment Ulysse qui relate une seule journée dans la capitale irlandaise, celle du 16 juin 1904.

La Tour doit sa renommée au roman Ulysse. La première scène du livre se déroule sur la terrasse de cette tour, puis dans la pièce circulaire du premier étage. Les trois personnages de la réalité deviennent Stephen Dedalus (James Joyce), Buck Mulligan (Gogarty) et Haines (Trench).

Dès les premières lignes, Buck Mulligan débouche de l’escalier ; il vient se raser en plein air, face à la mer.

« Majestueux et dodu, Buck Mulligan parut en haut des marches, (…) Et d’un pas solennel il gagna la plate-forme de tir. »

Le roman situe le monument avec précision, d’abord dans sa localisation géographique :

« De retour au parapet il contempla la baie de Dublin. »

puis dans son histoire :

« Haines demanda :

- Payez-vous un loyer pour cette tour ?

- Douze louis, répondit Buck Mulligan.

- Au Secrétariat d’Etat de la Guerre, ajouta Stephen par-dessus son épaule.

Ils firent halte pendant que Haines examinait la tour et concluait :

- Plutôt glaciale en hiver, je pense. Vous les appelez Martello, n’est-ce pas ?

- Billy Pitt les a fait construire quand les Français tenaient la mer, dit Buck Mulligan. Mais la nôtre est l’omphalos. »

La configuration d’origine de la tour, évoquée dans le roman, est assez différente de son aspect actuel, puisque l’on pénètre aujourd’hui de plain-pied dans la salle d’exposition. On accédait alors à la tour par une échelle qui menait à une lourde porte en métal placée à 4 mètres du sol.

« Stephen, prenant son bâton de frêne contre le mur, les rejoignit, et pendant qu’ils descendaient l’échelle, tira sur la lente porte de fer et tourna la clé. »

L’antipathie qu’éprouvait Joyce pour la personne de Trench se retrouve dans les propos des deux personnages relatifs à Haines.

« - Combien de temps Haines va-t-il encore rester dans cette tour ?

La joue rasée de Buck Mulligan affleura son épaule droite et spontanément :

- Bon Dieu, est-il assez sinistre ! Le pesant Saxon. Trouve que vous n’êtes pas un gentleman. Nom de Dieu, ces salauds d’Anglais ! Crevant d’argent et d’indigestion. Parce qu’il sort d’Oxford. »

Il est ensuite fait allusion à la surprenante volonté de cet Anglais de parler gaélique, alors que les Irlandais parlent la langue anglaise ; Joyce n’a semble-t-il jamais eu une grande considération pour le gaélique, du moins il a fait le choix artistique d’écrire l’anglais, et mieux que les Anglais, s’appropriant la langue des envahisseurs jusqu’à la maîtrise, l’excellence et la recréation, voire la subversion, telle qu’elle apparaît à l’œuvre dans Finnegan’s Wake.

« - Est-ce français que vous parlez, monsieur ? dit la vieille à Haines.

Haines lui refit de confiance un plus long discours.

- C’est de l’irlandais, intervint Buck Mulligan. Connaissez-vous le gaélique ?

- Je me disais bien, au son, que ça devait être de l’irlandais. Vous êtes de l’Ouest, monsieur ?

- Je suis Anglais, déclara Haines.

- Il est Anglais, dit Buck Mulligan, et il est d’avis que nous devrions parler l’Irlandais en Irlande.

- Bien sûr qu’il faudrait, répliqua la vieille, et j’ai grande honte de ne pas le causer. Les gens qui savent disent que c’est une fameuse langue. »

Le parti-pris de Haines de se montrer « plus irlandais que les Irlandais » semble provenir d’une sorte de culpabilité collective née de plusieurs siècles d’occupation. Il avoue :

« Nous Anglais nous sentons que nous ne vous avons pas traités très justement. La faute en est sans doute à l’Histoire. »

L’épisode du cauchemar de Trench à propos d’une panthère a été grandement repris dans le roman :

« - Toute la nuit, dit Stephen, il a déliré en rêve : il voyait une panthère noire. Où met-il l’étui de son fusil ?

- Un malheureux aliéné, dit Mulligan. Auriez-vous eu la frousse ?

- Certes, fit Stephen avec force, et réalisant mieux sa peur. Là, dans le noir, avec un homme que je ne connais pas, qui geint, divague, et veut tirer sur une panthère noire. Vous avez sauvé des gens qui se noyaient. Moi je n’ai rien d’un héros. S’il reste ici, je file. »

Au premier étage de la Tour, le décor de la pièce a été reconstitué tel qu’il est évoqué dans le roman (la scène du breakfast) et à partir des notes et des quittances de loyer de Gogarty et des commentaires de certains visiteurs.

L’escalier sert de transition entre la scène sur la terrasse et la scène dans la pièce intérieure.

« Sa tête disparut, mais le bourdonnement de sa voix décroissante se répandait par l’orifice de l’escalier. »

« Dedalus, descendez, comme un bon petit rat. Le breakfast est prêt. Haines nous fait des excuses pour nous avoir réveillés cette nuit. Tout va bien. »

De nombreux éléments décrits dans le roman donnent des indications sur les meubles et objets qui se trouvaient dans cette pièce.

« Dans la chambre commune de la tour, obscure sous sa voûte, la robe de Buck Mulligan s’activait autour du foyer, éclipsant ou révélant sa lueur jaune. Des hautes barbacanes, deux javelots de jour adouci tombaient rayant le sol dallé, et à l’intersection de leurs rayons une épaisse vapeur de charbon et de lard frit flottait avec un lent mouvement giratoire. »

« Stephen posa le bol à barbe sur le bahut. Un individu de haute taille quitta le hamac où il était assis, marcha vers le seuil et ouvrit la porte intérieure. »

« Stephen, halant jusqu’à la table sa valise debout, s’y jucha et attendit. »

« Stephen alla quérir dans le bahut la miche, le pot de miel et le beurrier. »

« Ses mains plongèrent dans sa malle.»

La reconstitution reprend certains de ces éléments, après que les trois personnages ont quitté la pièce pour rejoindre la plage. On y découvre le hamac, la malle, le lit, et sur la table, la théière, les tasses, le pot à lait, une lampe à huile ; près de la cheminée dans laquelle se jette le tuyau d’un fourneau, se trouvent un seau à charbon et une reproduction en terre cuite d’une panthère noire.

Parcourant la Tour de Sandycove, empruntant l’étroit escalier en colimaçon pour passer d’une scène à l’autre, on a l’émotion de marcher dans les pas de Joyce, d’évoluer dans un décor « habité » par l’écrivain qui séjourna ici durant une semaine ; on a également l’impression de voir à l’œuvre la transmutation du réel en littérature, de se retrouver au cœur du roman et de son processus de création.

D’autres lieux de Dublin (bibliothèque, hôtel, pub…) figurent également dans cette œuvre gigantesque et composent le jeu de piste des correspondances entre la ville et le livre, sur le vaste territoire courant de Sandycove à Phoenix Park ; les aficionados d’Ulysse s’aideront d’une carte éditée par le James Joyce Centre, répertoriant ces lieux, et en 1988, quatorze plaques de bronze ont été apposées dans les rues, jalonnant une partie de l’itinéraire de Léopold Bloom, l’autre héros du livre. Chaque année, le 16 juin, des manifestations, des pèlerinages marquent l’attachement des habitants de la capitale irlandaise à l’auteur de Dubliners.

(Article paru dans la revue A l'index)

Une intéressante resource : http://arte-tv.com/joyce

Voir sur ce blog l'album-photo que j'ai consacré à la Tour de Joyce (images d'Irlande en juillet 2005)

22:16 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, joyce, sandycove

lundi, 16 mars 2009

Avec le temps, de Roland Tixier

j’ouvre la fenêtre

l’encens a tôt fait

de rejoindre le ciel

*

deux vieillards deux verres

au fond du café

où l’après-midi n’a pas prise

*

ce jour le ciel s’est mis en quatre

nul n’a levé les yeux

de l’ordinateur

*

j’avance dans l’âge

les caissières picorent

les centimes dans ma main

*

feuilles mortes de septembre

le cantonnier et le poète

devisent en connaisseurs

*

Un nouveau recueil de Roland Tixier, Avec le temps, vient de paraître aux éditions Les Carnets du Dessert de Lune. Les cinq haïkus qui précèdent en sont extraits.

126 pages, 16 €. Les Carnets du Dessert de Lune, 67 rue de Venise, 1050 Bruxelles – B- www.dessertdelune.be

11:19 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, haikus, tixier

mardi, 13 janvier 2009

Monsieur Ouine est de sortie

Le Castor Astral vient de rééditer Monsieur Ouine, de Georges Bernanos. Ignorant que ce chef-d'oeuvre était reparu (alors qu'il n'était plus disponible que dans l'édition des romans à La Pléiade), j'en ai téléchargé récemment le texte sur le site ebooksgratuits, et viens d'en achever la lecture sur mon Sony Reader. Ce qui démontre bien l'intérêt de ces outils de lecture numérique donnant accès à des textes parfois introuvables...

Le Castor Astral vient de rééditer Monsieur Ouine, de Georges Bernanos. Ignorant que ce chef-d'oeuvre était reparu (alors qu'il n'était plus disponible que dans l'édition des romans à La Pléiade), j'en ai téléchargé récemment le texte sur le site ebooksgratuits, et viens d'en achever la lecture sur mon Sony Reader. Ce qui démontre bien l'intérêt de ces outils de lecture numérique donnant accès à des textes parfois introuvables...

J'aurai l'occasion de reparler de Monsieur Ouine, un des sommets de la littérature. Pour patienter, ce lien vers la présentation de l'ouvrage par les éditions du Castor Astral.

21:33 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : litterature, roman, bernanos, monsieur ouine

samedi, 22 novembre 2008

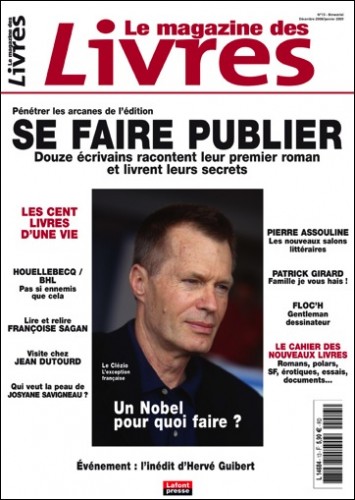

Le magazine des Livres n° 13

Le magazine des Livres n° 13 (décembre 2008 - janvier 2009) vient de paraître.

Le magazine des Livres n° 13 (décembre 2008 - janvier 2009) vient de paraître.

Ma chronique "Revue de détail" consacrée aux revues littéraires, que je publiais dans le trimestriel La Presse Littéraire (qui cesse sa parution), est désormais insérée dans Le magazine des Livres, à la fin du Cahier des livres.

11:15 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, culture, revue, magazine des livres