mercredi, 14 novembre 2007

Les Deux Magots

De tous les cafés littéraires de Paris, Les Deux Magots est probablement celui qui a vu défiler le plus grand nombre d’écrivains au cours du dernier siècle. Son nom étrange a pour origine l’enseigne d’un magasin de nouveautés, situé initialement 23 rue de Buci, et transféré en 1873 place Saint-Germain-des-Prés. De cette époque témoignent les deux statues qui ornent la salle de l’établissement. Vers 1885 le magasin de nouveautés est remplacé par un café liquoriste, à la même enseigne.

Ce café a toujours joué un grand rôle dans la vie intellectuelle et littéraire parisienne. Dès la fin du 19e siècle, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé le fréquentent, ainsi qu’Oscar Wilde, alors exilé. Tandis que les grandes maisons d’édition (la NRF, Mercure de France, Grasset) s’installent dans le quartier, les écrivains envahissent progressivement le lieu. Ramuz, Milocz, Gustave Kahn constituent le premier cercle d’habitués, avant Alfred Jarry, Paul Léautaud. Puis les surréalistes l’adoptent, notamment André Breton, Desnos, Crevel, Eluard, Louis Aragon qui raconte l’une des « expériences surréalistes » : « Au café, dans le bruit des voix, la pleine lumière, les coudoiements, Robert Desnos n’a qu’à fermer les yeux et il parle, et au milieu des bocks, des soucoupes, tout l’océan s’écroule avec ses fracas prophétiques et ses vapeurs ornées de longues oriflammes. »

Ce café a toujours joué un grand rôle dans la vie intellectuelle et littéraire parisienne. Dès la fin du 19e siècle, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé le fréquentent, ainsi qu’Oscar Wilde, alors exilé. Tandis que les grandes maisons d’édition (la NRF, Mercure de France, Grasset) s’installent dans le quartier, les écrivains envahissent progressivement le lieu. Ramuz, Milocz, Gustave Kahn constituent le premier cercle d’habitués, avant Alfred Jarry, Paul Léautaud. Puis les surréalistes l’adoptent, notamment André Breton, Desnos, Crevel, Eluard, Louis Aragon qui raconte l’une des « expériences surréalistes » : « Au café, dans le bruit des voix, la pleine lumière, les coudoiements, Robert Desnos n’a qu’à fermer les yeux et il parle, et au milieu des bocks, des soucoupes, tout l’océan s’écroule avec ses fracas prophétiques et ses vapeurs ornées de longues oriflammes. »

A la fin des années 20, le café au summum de sa gloire attire auteurs et peintres. Devant sa terrasse, les artistes piétinent, attendant qu’une table se libère. Parmi eux, Roger Vitrac, Antonin Artaud, Jean Cocteau, Jean Tardieu, Jacques Chardonne, Roland Dorgelès, Jean Paulhan, Jacques Audiberti, Pierre Reverdy… et James Joyce, qui est une figure familière du café. Hemingway rencontre Joyce sur le boulevard Saint-Germain et raconte : « Il m’invita à prendre un verre et nous allâmes aux Deux Magots où nous commandâmes des sherry secs. »

Des auteurs de langue allemande en exil se retrouvent au café : Robert Musil, Max Brod, Bertolt Brecht, Anna Seghers, Stefan Zweig ; Heinrich Mann voisine avec Giraudoux, Michaux, Saint-Exupéry et Gide. On y voit aussi Aldous Huxley, Paul Nizan et les philosophes Julien Benda et Emmanuel Berl.

De nombreuses revues littéraires sont nées sur place de ces rencontres et de cette émulation : La Courte Paille, Bifur, comme auparavant Vers et Prose, Les Soirées de Paris.

Dans les années 30, le café est toujours au cœur de la vie intellectuelle de Paris. Thibaudet note : « il y a deux terrasses, celle du boulevard Saint-Germain et celle de la place Saint-Germain-des-Prés. Chacune des terrasses a son public, son école, son esprit. Elles sont séparées par la terrasse d’angle, mal commode et peu fréquentée, comme les Deux Magots et Lipp sont séparés par Diderot, comme les Deux Magots et le Flore sont séparés par la rue Saint-Benoit. Ceux qui fréquentent indifféremment et simplement selon le soleil l’une et l’autre terrasses sont des bilatéraux. On ne les prendra donc pas au sérieux. »

L’élite tient à être vue en ce lieu et les écrivains viennent s’y faire admirer : Giraudoux lit chaque matin les journaux en grignotant des brioches avant de se rendre à son bureau du ministère des Affaires étrangères, Paul Morand prend son « café-crème avec lait », Saint-Exupéry est accompagné de sa secrétaire Françoise Giroud.

Après la Libération, Les Deux Magots deviennent une annexe pour Jean-Paul Sartre et ses fidèles, comme le note Philippon : « A dix heures, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir viennent travailler aux Deux Magots. Ils s’installent à deux petites tables voisines et écrivent sans relâche, pendant deux heures en grillant cigarette sur cigarette. Les importuns les cherchent au Café de Flore, et ils peuvent travailler en paix. » Les surréalistes reviennent, comme d’anciens combattants d’une cause littéraire, le maître André Breton entouré de ses disciples âgés ; Sartre y rencontre Camus et Genet. Puis, tout comme le Flore, le café devient à partir des années 50 le rendez-vous du Tout-Paris, des gens à la mode, comédiens et célébrités.

Créé en 1933, le Prix des Deux Magots (doté de 7700 euros) marque sa vocation littéraire. Raymond Queneau, Antoine Blondin, Albert Simonin, Raymond Abellio, André Hardellet, Roland Topor, Pauline Réage, Christian Bobin, Jean-Claude Pirotte ont été notamment distingués.

Un livre, « Les Deux Magots », retraçant l’histoire du célèbre café est en vente sur place ou à commander par son site internet (29, 73 €).

(Article inspiré par l’ouvrage Les Cafés littéraires de Gérard-Georges Lemaire, éditions de La Différence)

Les Deux Magots, 6 place Saint Germain des Prés, 75006 Paris. Tél 01 45 48 55 25

20:10 Publié dans Cafés littéraires | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, culture, café littéraire, deux magots

jeudi, 08 novembre 2007

Le Café de Flore

Une bonne façon de réviser son histoire littéraire, c’est de se rendre au Café de Flore. Sur quelques mètres carrés, vous y ressentirez la présence d’une très forte densité de fantômes littéraires : Apollinaire, Breton, Soupault, Tzara, Camus, Malraux, Léon-Paul Fargue, Mac Orlan, Queneau, Leiris, Bataille, Vitrac, Desnos, Sartre, Simone de Beauvoir, Artaud, Genet, Marguerite Duras, Hemingway, Capote, Durrell…

Une bonne façon de réviser son histoire littéraire, c’est de se rendre au Café de Flore. Sur quelques mètres carrés, vous y ressentirez la présence d’une très forte densité de fantômes littéraires : Apollinaire, Breton, Soupault, Tzara, Camus, Malraux, Léon-Paul Fargue, Mac Orlan, Queneau, Leiris, Bataille, Vitrac, Desnos, Sartre, Simone de Beauvoir, Artaud, Genet, Marguerite Duras, Hemingway, Capote, Durrell…Situé sur l'emplacement de l'ancienne abbaye détruite pendant la Révolution, le Café de Flore fait son apparition au début de la IIIème République, sans doute en 1887. Il doit son nom à une sculpture de la petite divinité qui se dressait de l'autre côté du boulevard. Joris-Karl Huysmans et Remy de Gourmont y viennent après la fermeture du Café Caron si cher à leurs coeurs. A la fin du XIXème siècle, Charles Maurras, installé au premier étage, y rédige son livre "Sous le signe de Flore".

http://www.cafe-de-flore.com/index2.htm

18:30 Publié dans Annexes et dépendances, Cafés littéraires | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, culture, café littéraire, café de flore

jeudi, 01 novembre 2007

L'autoroute, première station

Je livre ici le premier chapitre d’un roman inédit, « L’autoroute », composé de douze chapitres ou stations. Ce texte est le développement d’une nouvelle parue dans les revues Salmigondis et i rouge, ainsi que dans mon recueil « Portraits d’écrivains » (Editinter, 2002).

Il regarde le siège du passager, à sa droite, sur lequel reposent une sacoche en cuir noir, un appareil photo numérique, des lunettes de soleil et un petit dictaphone, puis jette un coup d’œil rapide en se retournant vers la banquette arrière. Dans son rétroviseur central il voit le vide à l’arrière de la voiture. Il est le seul conducteur à cette heure, aussi loin que porte le regard sur les lignes droites devant et derrière lui, le seul à descendre le couloir d’autoroute et le cours du temps. Il passe. Le paysage est mobile comme un train d’images. Les grands portiques se rapprochent, les panneaux bleus, les panneaux blancs, les panneaux verts, les directions lointaines, Montpellier, Toulouse, Perpignan, ou étrangères, Barcelone, Andorre. Il dépasse des aires de repos, des stations-services. Il dépasse des véhicules de sécurité garés sur la bande d’arrêt d’urgence. Des messages lumineux en lettres jaunes brillent dans la brume, au dessus des voies. Il voit ces mots sans trop les lire, sans y prêter attention, il n’a plus de destination, il se décide aux embranchements, au hasard, au dernier moment, allant tout droit, ou sur la droite, ou sur la gauche.

Il y a eu un blanc presque imperceptible après la chanson de Chris Rea, un minuscule temps d’arrêt, comme un spasme, après The road to hell, puis une voix vulgaire d’animateur a retenti avant qu’il n’arrête l’autoradio. Il n’y a plus que le bourdonnement régulier du moteur, une sorte de silence lesté d’un léger bruit de fond, familier. Depuis combien de temps est-il parti ? La mémoire hésite, elle n’a plus de repère. L’autoroute n’a pas de début et pas de fin, pas de centre, à peine un plan, un fil rouge sur les cartes routières comme des artères de sang, juste des circuits reliés à d’autres circuits, des voies entrelacées qui composent un infini réseau, tout est pareil, équivalent, équidistant, les voies sont toujours offertes, les stations sont toujours ouvertes, la semaine, le dimanche, les jours fériés, les employés se relaient, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la nuit est animée comme le jour, illuminée. Depuis combien de temps a-t-il quitté la ville ? Quelques semaines, peut-être, un mois, deux mois, qu’importe. Les journées se confondent. Le passé n’est plus qu’un espace incertain, une plage instable. Il va devant lui, sans regarder en arrière, il s’en va vers l’hiver. Depuis le début de sa course il a vu nettement les jours raccourcir ; inexorablement la nuit a gagné ; à force de rouler il lui semble chaque soir être passé de l’autre côté du monde, dans l’hémisphère sombre. Et même dans la journée la lumière a quelque chose de plus lourd, et de voilé.

La voiture suit sa voie tracée à vitesse régulière, toute en courbes dans l’espace. Elle est belle. Il aime ses formes, son profil, ses rondeurs de vaisseau spatial. Elle est faite pour le mouvement, pour le continu du voyage, conçue pour déplacer un être à la surface de la terre ferme, sur la rotondité du globe, sur un ruban d’asphalte à l’infini.

La voiture est grande et confortable. Elle offre, si l’on se réfère à la notice descriptive gardée dans la boîte à gants, cinq places assises et un coffre d’une grande capacité, conformément à sa vocation de berline familiale. Sa carrosserie aux lignes douces est d’un gris plutôt clair, terni par la poussière accumulée des jours. Les vitres sont sales aussi, à l’exception d’une zone du pare-brise où les essuie-glaces ont décrit deux éventails transparents. A l’arrière gauche, on lit « Renault » ; à l’arrière droit, « Laguna ». Entre les deux, au centre exact de la largeur du coffre, un losange d’argent, logo de la marque, troué en son centre d’un autre losange d’un gris indéfinissable et voilé de poussière, un grain de gris aussi indistinct que l’infini. Elle a un moteur diesel, son bruit feutré accompagne la conduite. Elle fonctionne sans aucun incident. Comme un corps qui ne serait jamais malade, un cœur qui ne s’arrêterait pas. Il suffit de remettre du carburant quand le réservoir - d’une contenance de soixante-dix litres - est presque vide ; en gardant une allure douce et constante on parvient à couvrir mille kilomètres avec un plein de gas-oil. Après avoir quitté la station-service, il aime voir l’aiguille de la jauge bloquée au plus haut du témoin, il aime avoir cette réserve qui le rassure, savoir qu’il pourra rouler loin, longtemps.

Des panneaux successifs annoncent une aire de repos : deux mille, mille, trois cents mètres. Une lettre P dans un carré bleu ; à côté, un pictogramme représentant une table et un sapin. Il actionne son clignotant droit et s’engage sur la voie d’accès. L’endroit est désert, battu par le vent. Il gare sa voiture devant le bloc de béton des toilettes, coupe le moteur, reste un long moment, les avant-bras sur le volant, la tête sur les avant-bras, les yeux fermés, immobile. Puis il descend, verrouille les portes d’une pression sur le côté de la clé. Le froid le surprend et le fait tressaillir. Il ferme les boutons de sa chemise grise, remonte la fermeture éclair de son blouson de toile, ses vêtements ne sont plus assez chauds pour la saison. Sur le parking vide il marche de long en large, sur le goudron noir et les allées de ciment, sur les emplacements tracés pour le stationnement des automobiles, sur les lignes blanches un peu effacées, puis sur le talus d’herbe rare tout autour ; il rejoint le grillage final marquant la limite de l’aire, une haute clôture qui court tout le long de l’autoroute et retient captifs véhicules et passagers. Ses mains agrippent les larges carrés de fil de fer gris argent, se crispent comme sur les barreaux d’une cage. Il repart en sens inverse. Il marche pour sentir le sang circuler dans ses jambes, le vent fouetter sa tête, le vider de toutes ses idées, des images accumulées. Pendant près d’une heure il va, revient sur ses pas, traverse l’espace en fermant à demi les yeux, réduisant son regard à une fente, une meurtrière horizontale d’où il voit les courbes de la montagne basse, à l’ouest, au loin, de l’autre côté de l’autre voie. Puis, se retournant vers l’est, il découvre le même relief. L’aire se trouve au cœur d’un cirque de collines, où la percée de l’autoroute en son diamètre est le seul passage, la seule ligne d’échappée. Il remonte dans sa voiture. Le vent s’éteint. Le bruit familier du moteur est une présence rassurante. Il reprend son errance.

A la sortie de l’aire, au bout de la bretelle qui se jette dans le fleuve noir à triple voie, un panneau rouge et blanc en forme de triangle pointe en bas rappelle : CEDEZ LE PASSAGE. Il réintègre sans difficulté le circuit machinal des voitures, il vient grossir le flot, et le nombre ; il est happé et digéré par la file vrombissante. Ensuite il n’y a plus qu’à suivre le mouvement, sans excès de vitesse, en ne dépassant que les véhicules anormalement lents, ceux qui freinent le rythme de sa pensée, de sa rêverie. Il a tout le temps devant lui, et une souveraine absence de destination qui ouvre tout l’espace autoroutier et fait de la distance un océan sans limite.

L’autoroute se déploie, infini ruban recommencé, réserve inépuisable de kilomètres, circuit d’errance où il oublie la marche et le reste du monde. Elle est devenue son milieu naturel. L’immense ramification n’a pas de point de départ ni d’arrivée, ni d’origine ni de fin, seulement des milliers de points d’entrée et de sortie, des milliers de points intermédiaires. Les kilomètres passent, en continu, sur la droite et sur la gauche comme deux pans de manèges symétriques, il a l’impression d’être immobile dans un tunnel à ciel ouvert, dans un couloir d'autoroute qui file d’avant en arrière de son corps, comme dans ces très vieux films où les acteurs font semblant de conduire, statiques devant un décor d’écran qui bouge.

La conduite est facile, les voies se déroulent devant lui, droites, ou en courbes larges et relevées, entre les glissières de sécurité. Il a peu de choses à faire, en somme. Tenir le volant d’une main légère. Laisser le pied droit sur la pédale d’accélérateur, à mi-course. Garder l’axe de son regard sur les voies noires matérialisées par des lignes blanches continues ou discontinues. Donner un coup d’œil furtif dans les rétroviseurs. Actionner son clignotant et doubler les camions, les norias de camions qui remontent des pays frontaliers. Suivre les panneaux indicateurs, les directions fléchées, les noms de destinations en grandes lettres majuscules blanches sur fond bleu. Cela se fait d’une manière machinale, presque automatique. Cette conduite est différente de celle de la ville, où il devait rester constamment vigilant, sur ses gardes, les sens en éveil, inquiet sur sa gauche et sur sa droite. Il n’aimait pas conduire par les rues, les avenues, ou emprunter le boulevard de ceinture qui délimitait la banlieue de l’est. Il détestait les intersections, les carrefours, les ronds-points, les priorités. Sur l’autoroute, comme si la voiture allait toute seule, il suit le mouvement, tournant à peine le volant, sans rétrograder les vitesses. Son attention est légère, quasi flottante. En ce mois de l’année, en cette saison de jours déclinants, la circulation est moins intense. Les vacanciers n’encombrent plus les grands axes. Il n’y a presque pas d’embouteillages, presque pas de ralentissements. On peut maintenir une allure régulière, une sorte de vitesse de croisière comme les bateaux à moteur sur la mer qui ne rencontrent pas d’obstacle ou comme les navettes dans le pur espace. Le temps avance d’un pas égal, d’un mouvement circulaire sur sa droite, couvrant toute la roue des graduations de un à douze sur la petite horloge du tableau de bord ; l’espace défile au même rythme. L’aiguille du compteur reste fixée sur cent vingt kilomètres à l’heure.

Ici, l’espace et le temps se déroulent ensemble, l’un mesure l’autre avec fiabilité. Et c’est peut-être ce double mouvement, la perfection de leur rapport qui libère la pensée, qui lui ouvre un champ immense et l’accélère. Des phrases traversent sa tête. Des bribes d’histoires, des histoires brisées. Ou des souvenirs qui se télescopent. Des apparitions, des fantômes. Il voit des bouts de films, des rushes de sa vie, des promesses, des échecs, des renoncements, des rêves qui n’ont jamais été montés, ou dans un ordre différent. Tout se mélange, se superpose. Jamais il n’a eu autant d’images dans sa tête, autant d’idées, autant de fulgurances. Il devient lourd, saturé. Les mots se pressent derrière ses lèvres. Il saisit le dictaphone posé sur le siège du passager. L’appareil se déclenche au son de la voix. Il parle. Il dit une phrase qui lui traverse l’esprit, avant qu’elle ne disparaisse de son champ mental, il la répète sous plusieurs formes, cherchant la meilleure, la plus juste. Il peut suivre sa pensée à son rythme exact, sans rien en perdre, sans être freiné par le processus laborieux et lent de l’écriture. Et pendant de longues minutes, sur il ne saurait dire combien de kilomètres, jusqu’à l’irruption d’un poste de péage, il continue à voix haute, roulant à faible allure, tenant le volant de la main gauche, le dictaphone de la droite.

18:35 Publié dans Textes et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, écriture, roman

mardi, 23 octobre 2007

Prix de la Nouvelle d'Angers 2008

Un concours intéressant puisqu'il prévoit l'édition du recueil du lauréat...

Règlement

1. L’association Nouvelles R et la Revue Harfang en partenariat avec la Mairie d’Angers, l’association Le Chant des Mots et les éditions Siloë organisent tous les 2 ans un concours de nouvelles qui a pour but de récompenser et de diffuser un recueil inédit d’un auteur contemporain.

2. Ce concours est ouvert à tous les auteurs francophones, résidant en France ou à l’étranger, qui devront présenter un recueil original, non édité et libre de tous droits. Le sujet est libre, dans tous les genres.

3. Chaque candidat adressera son recueil comportant 7 nouvelles et plus, sur 80 pages maximum, en 3 exemplaires dactylographiés en double interligne (1500 signes par page) paginés et reliés, sans autre mention que le titre et un code de 3 lettres suivies de 3 chiffres, ex : ABC 123) pour préserver l’anonymat.

4. Chaque envoi sera accompagné :

- d’une fiche de participation, dactylographiée, au format A4 indiquant nom, prénom, adresse, téléphone, titre du recueil et code choisi par l’auteur ;

- d’un chèque de 10 Euros pour les frais de poste et de dossier (à l’ordre de l’association Nouvelles R ou de la revue Harfang)

Les textes ne seront pas retournés à leurs auteurs : les organisateurs s’engagent à les détruire après les délibérations.

5. Les envois sont à adresser entre le 1 janvier 2008 et le 15 mars 2008, date limite (tarif normal, non recommandé, cachet de la poste faisant foi) à :

Prix de la Nouvelle d’Angers 2008

13 bis avenue Vauban

49000 Angers

6. Le recueil primé sera publié (intégralement ou dans une version remaniée en accord avec l’auteur et en fonction des besoins éditoriaux) dans la collection « îlot » par les éditions Siloë qui en assureront la diffusion.

La remise du prix aura lieu à Angers en octobre 2008 en présence du lauréat, à une date précisée ultérieurement. Tous les participants seront informés du palmarès et recevront un exemplaire du recueil primé.

7. Le jury sera composé des membres habituels du Comité de lecture de la revue et de professionnels du livre : écrivains nouvellistes, éditeurs, journalistes, bibliothécaires, libraires. Les décisions du jury seront sans appel.

8. La participation au concours implique l’acceptation totale du présent règlement. Les organisateurs se réservent le droit d’en modifier les termes ou d’annuler le concours si des partenaires se retiraient du projet ou si des circonstances extérieures les y contraignaient.

12:13 Publié dans Annexes et dépendances | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, culture, revue

jeudi, 18 octobre 2007

Le 17e salon de la revue

vendredi 19 octobre de 21h à 23h,

vendredi 19 octobre de 21h à 23h,

samedi 20 octobre de 10h à 20h

et dimanche 21 octobre de 10h à 19h30

à l'Espace d'animation des Blancs-Manteaux,

48, rue Vieille-du-Temple, 75004 Paris

Liste des exposants et programme des manifestations sur le site d'Entrevues.

07:32 Publié dans Annexes et dépendances | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, culture, revues, salon de la rvue

lundi, 15 octobre 2007

Safêlivre

L’Oie plate (qui a pris la succession du Calcre) propose aux auteurs un ensemble de guides pratiques pour publier et diffuser leurs oeuvres. Après les annuaires Audace (éditeurs) et Arlit (revues littéraires), voici que paraît la 4e édition du guide Safêlivre, réalisé par André Muriel, dans la collection dirigée par Roger Gaillard.

Organisé en fiches pratiques d’une demi-page, cet annuaire recense plus de 500 salons et fêtes du livre. Outre que cela représente 150 fiches supplémentaires par rapport à l’édition précédente, l’amélioration principale réside dans la double enquête de terrain qui a été faite. Les données pratiques (lieux, dates, références de l’organisateur, participants, nombre de visiteurs, animations prévues) se trouvent plus abondantes, et l’avis critique plus circonstancié, avec les objectifs du salon et le prix du stand. Là où internet ne donne qu’une dispersion des informations, sans regard critique, Safêlivre propose dans un seul ouvrage une somme classée (avec de multiples entrées possibles, par département, ville, genre, date) et commentée. Enfin, figure une liste des prix et concours remis à l’occasion de ces manifestations.

Organisé en fiches pratiques d’une demi-page, cet annuaire recense plus de 500 salons et fêtes du livre. Outre que cela représente 150 fiches supplémentaires par rapport à l’édition précédente, l’amélioration principale réside dans la double enquête de terrain qui a été faite. Les données pratiques (lieux, dates, références de l’organisateur, participants, nombre de visiteurs, animations prévues) se trouvent plus abondantes, et l’avis critique plus circonstancié, avec les objectifs du salon et le prix du stand. Là où internet ne donne qu’une dispersion des informations, sans regard critique, Safêlivre propose dans un seul ouvrage une somme classée (avec de multiples entrées possibles, par département, ville, genre, date) et commentée. Enfin, figure une liste des prix et concours remis à l’occasion de ces manifestations.

« Les salons sont en train de remplacer les fêtes votives dans maintes communes. La France semble atteinte depuis deux décennies de « salonnite aigüe ». Si le livre et la lecture résistent à la concurrence de l’audiovisuel, c’est aussi grâce à toutes ces manifestations qui les mettent au premier plan. », nous affirme l’auteur du guide. Si mon expérience décevante d’auteur peu connu m’amène à relativiser un peu l'optimisme de ces propos (il faut avoir vécu la galère d’une participation à un salon du livre où l’on reste deux jours derrière une table, dans un hall ou sous un chapiteau glacial et traversé de courants d’air, sans vendre un seul livre !), il est vrai que les petits éditeurs ont tout intérêt à participer à de tels salons, soit directement avec leurs titres, soir en encourageant un auteur local à s’inscrire. Car la petite édition a de plus en plus de mal à trouver sa diffusion. Refusés par les diffuseurs qui privilégient les grosses structures pour des raisons économiques, refusés ou négligés par les libraires qui sont harcelés de demandes tout en étant envahis par les offices des grandes maisons, les petits éditeurs (ou les auteurs auto-édités) voient dans ces fêtes une occasion d’accroître leur visibilité et leur notoriété. Un tel ouvrage pratique, sérieux et documenté, leur sera d’un grand secours pour organiser leur politique de diffusion.

Safêlivre, guide des salons et fêtes du livre, par André Muriel, éditions L’Oie plate, 43 €. www.loieplate.com

07:30 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, culture, safelivre, salon du livre

samedi, 13 octobre 2007

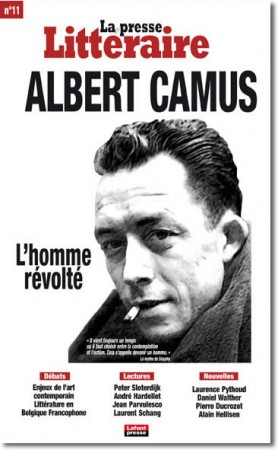

Le site de La Presse Littéraire

Joseph Vebret vient d'ouvrir le site de La Presse Littéraire.

"Quant aux auteurs de la revue, que forment-ils ? Un groupe, un cercle, une bande, un réseau ? On pourrait parler de mouvance ; Gide préférait le mot « circuit » qui suggère bien l’existence de cercles concentriques et communiquant.

La presse Littéraire entend modestement, et à son niveau, se positionner comme un lieu de passages et de convergences, voire même de divergences profondes. Elle se revendique ouverte, tolérante, nécessairement subjective, passionnée, sans ligne préétablie et sclérosante, mais avec une ambition : donner à voir et à penser."

10:00 Publié dans Annexes et dépendances, Revues littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, culture, revue